筆者は昔からメディアプレイヤーはMPC(現MPC-BE)派ではあるのですが、古くから最も有名な定番のメディアプレイヤーと言えばVideoLANのVLC media player(以下VLC)です。VLCはオープンソースで開発されているフリーソフトウェアで、別途コーデックのインストールを必要とせず多種多様なメディアファイルを再生する事が出来ます。GPUを使用した再生支援を行うビデオ アクセラレーション機能やスキンの変更、謎のマウスジェスチャ機能、動画と音声ファイルの変換機能まで備えていますが、変換機能では壊れている動画ファイルを修復して変換出力する事も出来ます。

殆どの機能を任意のキーに割り当てられる為、キーボード操作とは非常に相性の良いメディアプレイヤーですが、マウス操作の場合は常にツールバー上のボタンを使って操作を行う必要があり、画面上をクリックで一時停止や再生といった直感的な操作が出来ない所が筆者の肌に合わない部分でもあります。ただここら辺の不満はプラグインの導入で解決出来るという情報もあります。

対応するOSは現在最新のWindows 11は勿論、古くは95から、再生出来る動画形式をそのまま抜粋するとMPEG-1/2, DivXR (1/2/3/4/5/6), MPEG-4 ASP, XviD, 3ivX D4, H.261, H.263 / H.263i, H.264 / MPEG-4 AVC, Cinepak, Theora, Dirac / VC-2, MJPEG (A/B), WMV 1/2, WMV 3 / WMV-9 / VC-1, Sorenson 1/3, DV, On2 VP3/VP5/VP6, Indeo Video v3 (IV32), Real Video (1/2/3/4)、音声形式ではMPEG Layer 1/2, MP3 – MPEG Layer 3, AAC – MPEG-4 part3, Vorbis, AC3 – A/52, E-AC-3, MLP / TrueHD>3, DTS, WMA 1/2, WMA 3, FLAC, ALAC, Speex, Musepack / MPC, ATRAC 3, Wavpack, Mod, TrueAudio, APE, Real Audio, Alaw/μlaw, AMR (3GPP), MIDI, LPCM, ADPCM, QCELP, DV Audio, QDM2/QDMC, MACEをサポートしています。

VLC media player ダウンロードとインストール

VLCはVideoLAN公式サイトからダウンロード出来ます。また通常のデスクトップ版以外にStoreアプリ版も用意されています。

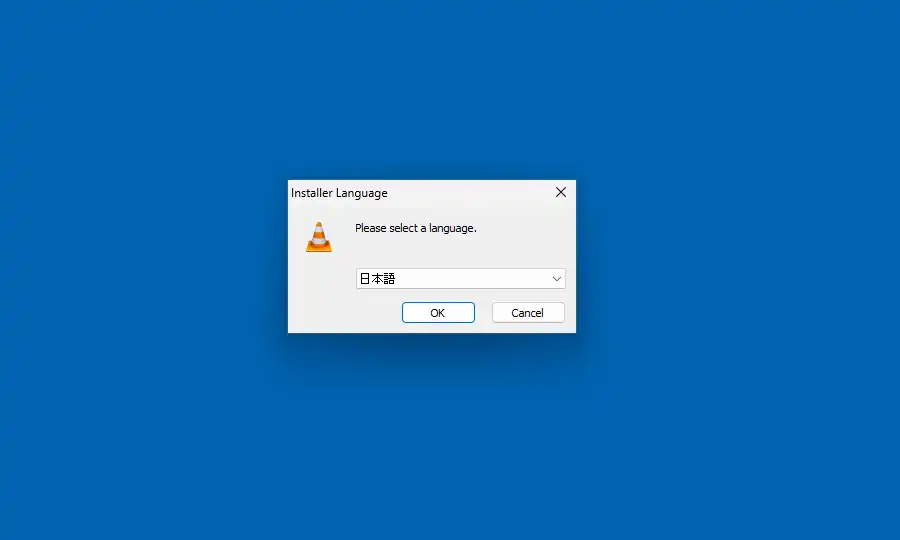

ダウンロードしたインストーラを実行するとユーザーアカウント制御でブロックされる事がありますが、その場合は「はい」で許可します。最初に言語選択の画面が表示されるので「日本語」になっている事を確認して「OK」で進みます。

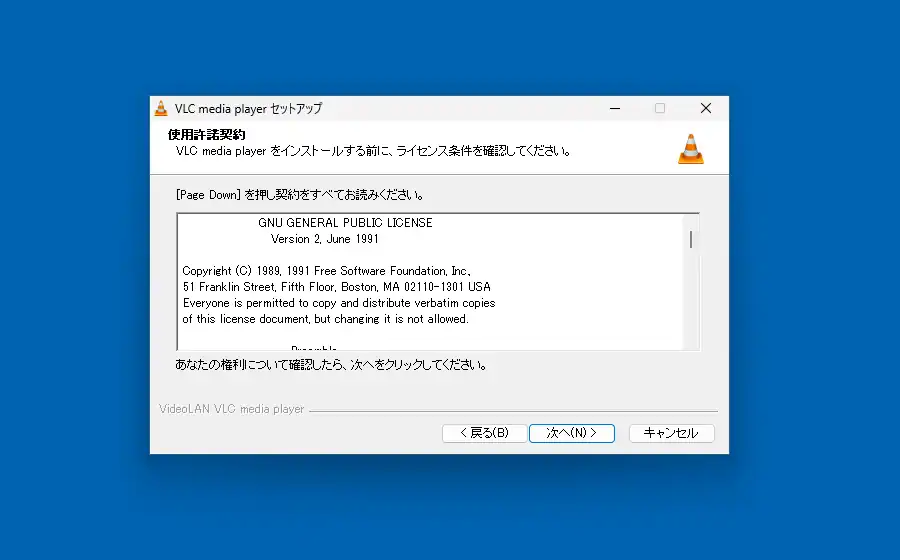

セットアップウィザードが起動し、更に進むと「使用許諾契約」の画面が表示されます。英語なのもあって読む人はいないと思いますが「次へ」で進みます。

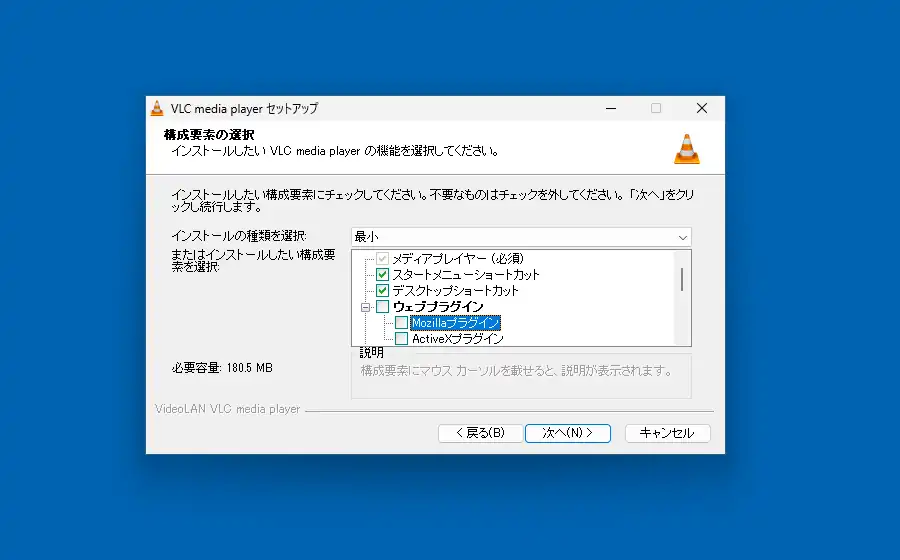

インストールの構成要素の選択画面が表示されます。メディアプレイヤー本体は当然必須ですが、スタートメニューやデスクトップショートカットはお好みで。MozillaプラグインとActiveXプラグインは昔の古いWebブラウザ用の動画再生支援機能で、現在では全く役に立たないのでチェックを外しておきます。他、標準でチェックの入っている関連付けはVLCをメインで使用する事が前提ならそのままで構いませんが、そうじゃない場合はチェックを外しておきます。

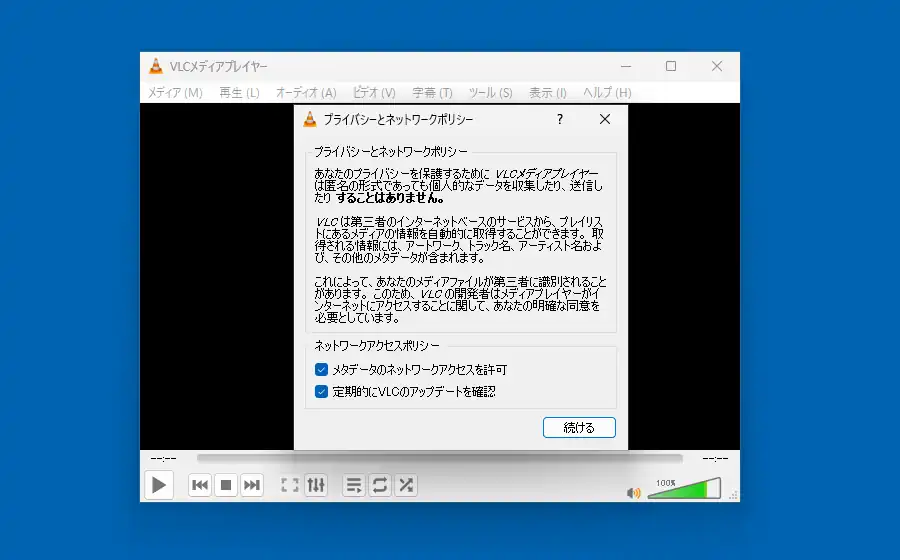

この後インストール先の設定がありますが変更する理由は無いのでそのままで「インストール」してインストール終了後、初回起動時に「プライバシーとネットワークポリシー」が表示されます。下部にある「メタデータのネットワークアクセスを許可」は開発に役立てる目的で使用状況などのデータを収集する事だと思われますが判断はご自由に。不安ならチェックを外しておきます。その下の「アップデートを確認」は最新バージョンのチェックを行う機能です。

VLC media player 設定

まずは設定から見ていきます。VLCの上部メニューにある「ツール」の「設定」か、画面上で右クリックしてメニューの「ツール」「設定」から設定画面を表示。

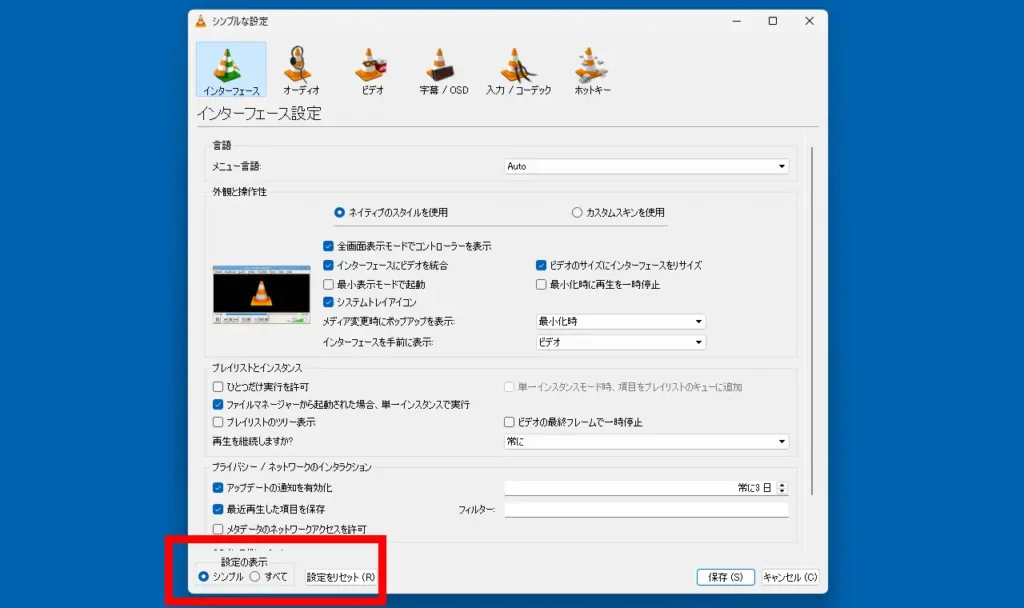

インターフェース設定

設定画面で最初に表示されるのがインターフェース設定です。ここでは言語や外観(スキン)といった基本部分の設定がありますが、スキンについては後述します。殆どの部分は直接読めば分かる内容となっています。また、標準の「シンプル」以外に画面左下にある設定の表示を「すべて」に切り替えると多数の設定項目が表示されるようになっています。設定が分からなくなった場合や初期状態に戻したい場合は「設定をリセット」を使用します。

オーディオ設定

オーディオ設定を見ていきます。「オーディオの開始レベルを常にリセット」は起動時に指定したボリュームに常時リセットされます。「出力」欄にあるモジュールは選択出来る環境で最適な物が自動でセットされるそうで通常変更の必要は無いでしょう。「HDMI/SPDIFオーディオパススルー」はHDMI使用時に問題が出る場合に変更すると改善する可能性があるようです。

「オーディオのタイムストレッチ」はピッチに影響を与える事無く遅く、または速く再生する事が可能になる機能。「音量の均一化」はファイルによって音声が特別小さかったり大きかったりする異なる音量を均一化。「再生ゲインモード」は「なし」の場合、元の音量で再生、「トラック」は1曲ごとの音量を揃える、「アルバム」はアルバム全体の音量バランスを保持して補正。「視覚化」は音声ファイル再生時に特殊効果の映像を画面内に再生します。

ビデオ設定

「全画面表示」を有効化しておくと動画再生時に標準で全画面表示になります。「ウィンドウの装飾」は筆者には有効時と無効時で全く差が分かりません。「出力」はVLCによって自動で最適化されているそうで通常変更の必要は無し。「デインターレース」は日本のテレビ放送などで使用されているインターレース方式の映像を解除する機能でギザギザな映像になる場合に使用。「アスペクト比を固定」は「16:9」といった具合に入れておけば4:3の映像も引き延ばして16:9の比率で表示されるようになります。その下の「ビデオスナップショット」は映像を画像で保存した時の保存先や画像形式の設定となっています。

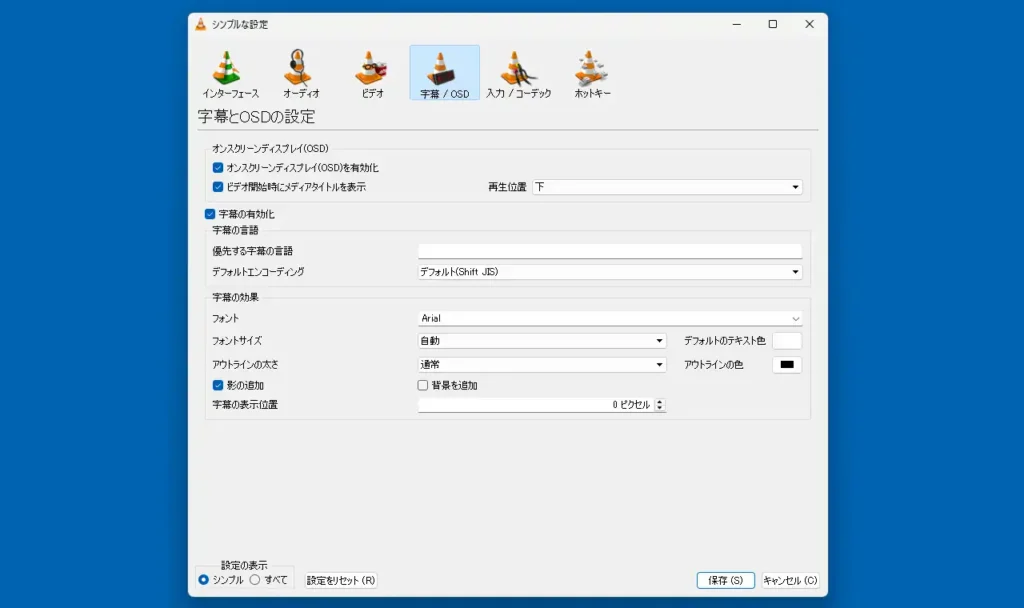

字幕とOSDの設定

「オンスクリーンディスプレイ(OSD)を有効化」は再生場所をスキップした際に画面右上に時間が表示される機能の有無の設定。その下の「ビデオ開始時に…」はそのままの意味でタイトルが表示されますが有効時は表示場所の変更も可能。他、字幕では文字コードやフォント、フォントサイズの設定が出来ます。

入力とコーデックの設定

「ハードウェアアクセラレーションによるデコード」はデコード(圧縮された映像を展開する処理)をGPUで行う機能で、自動にしておくと最適な物が選択されるようです。環境によっては無効化しておいた方が再生がカクつかないという事もあるかもしれません。「高速シーク」は恐らくキーフレーム単位で移動する機能で、正確性が犠牲になる事が明示されています。「ビデオの品質、後処理フィルターレベル」は0で無効、6で最高品質になります。

「x264プリセットとチューニング設定」と「x264プロファイルとレベル設定」は動画の変換に関する設定。プリセットの「ultrafast」は速度優先、「slow」辺りは遅くなる分だけ高画質になる筈ですが目視で差が見分けられるかは謎。チューニングの「film」は実写向け、他にアニメ向けの「animation」などが用意されています。プロファイルは再生環境の互換性に影響。レベルは解像度、フレームレート、ビットレートの上限の規定となっています。ここより下は分からない部分もあるので割愛。

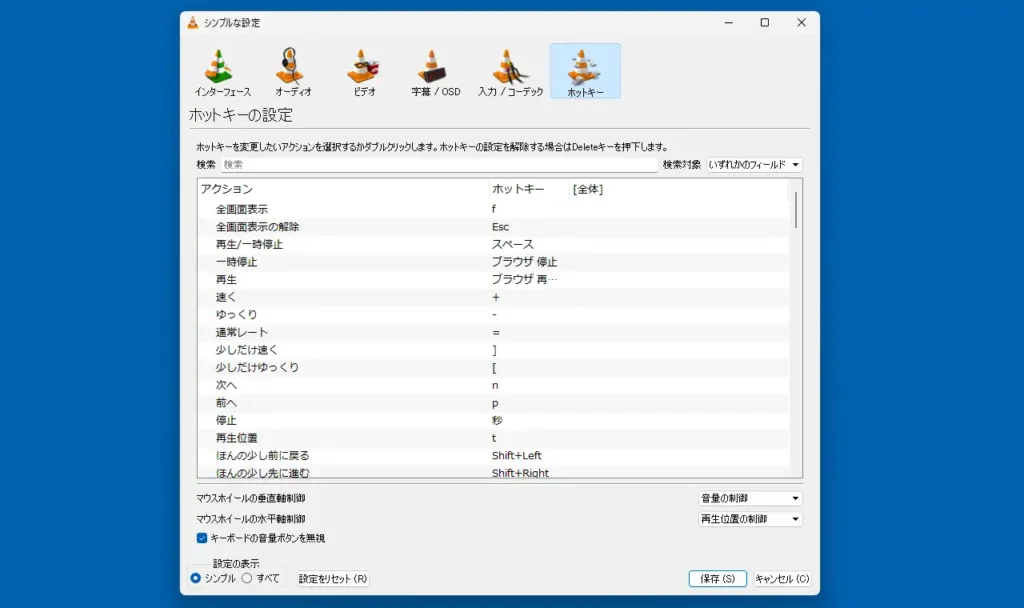

ホットキーの設定

ホットキー設定ではキーボードのキーに対して各アクションを割り当てる設定となっています。マウスのダブルクリックかEnterキーで変更目的のアクションを選択すると「新しいキーまたは、組み合わせを入力」画面が表示されるので、そこでキー入力して登録していきます。割り当てようとしたキーが重複している場合は警告が表示されますが「割り当て」を選ぶと古い登録が自動で削除されます。

スキンの変更

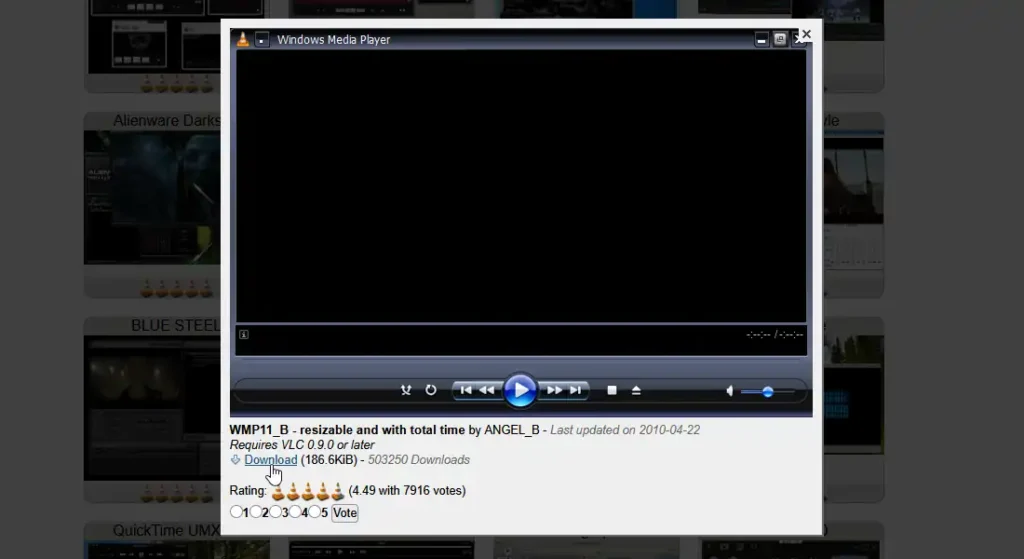

VLCの魅力の一つにスキンを自由に適用出来る機能があります。頑張れば自作も可能なようですが、その場合はVideoLAN公式からダウンロード出来るSkin Editorが必要なようです。自作までとはいかなくても標準スキンから別のスキンに変えてみたいという場合は、Skinsのページで配布されている中から好みの外観の物を探しスキンファイルをダウンロードします。

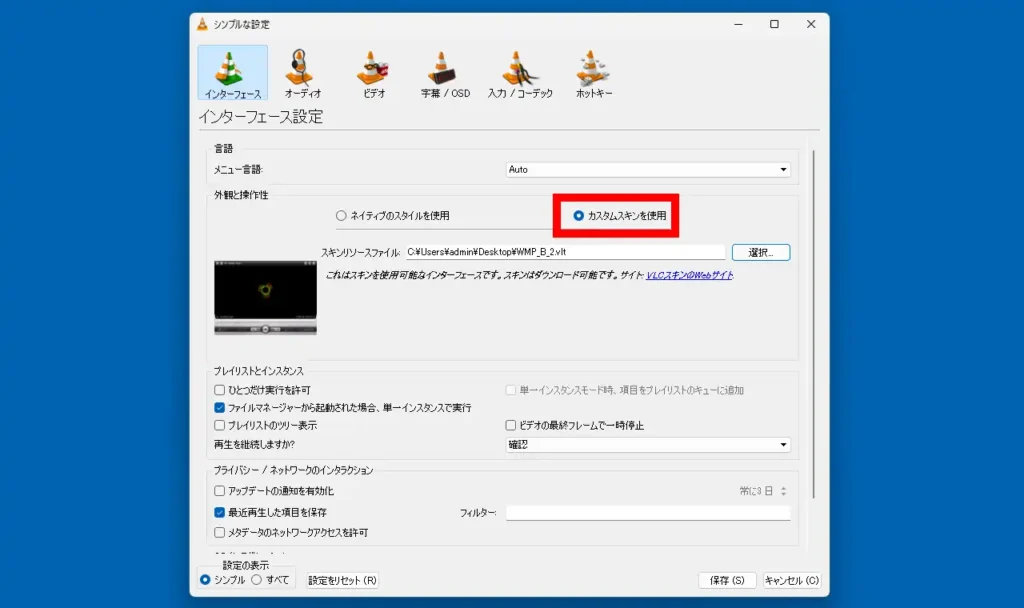

インターフェース設定で「ネイティブのスタイルを使用」から「カスタムスキンを使用」に切り替えます。更にその下にある「スキンリソースファイル」の欄にダウンロードしておいたスキンファイルを入力。下部にある「保存」ボタンで設定を保存。

一旦VLCを再起動すると変更したスキンが適用されます。メニューや機能のボタンの場所が違う、物によっては無くなっていたりするので使いやすさの面が犠牲になる場合もありますが、スタイリッシュな物から懐かしさを感じる物まで多数あるので一度覗いてみて下さい。

VLC media playerで壊れている動画ファイルを修復

厳密に言うとVLCに壊れている動画の修復機能が有る訳ではないのですが、ダウンロードが98%で止まったままの不完全な動画ファイルや他のメディアプレイヤーでは再生出来ない壊れたファイルがVLCなら再生出来たという事が時折ありました。そして再生出来た場合はVLCで変換を行えば他のメディアプレイヤーでも再生出来る状態で出力保存されます。実質修復される訳です。

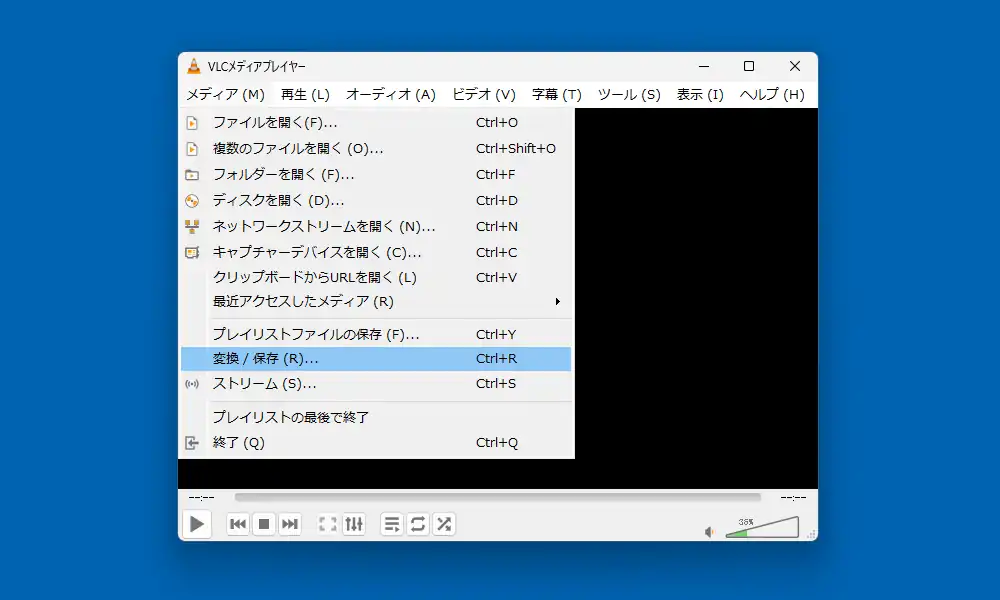

どこまで壊れているか、どこまでデータが不完全かによって修復出来ない場合も当然ありますが、ダメ元でやってみる価値は十分にあります。方法としてはメニューの「メディア」にある「変換/保存」で変換のファイル選択画面を表示します。

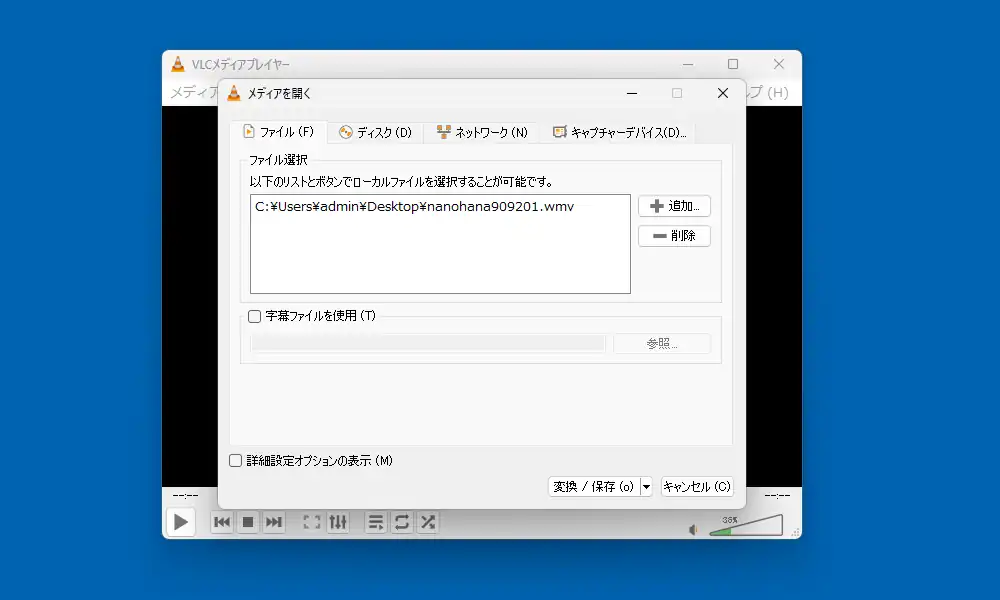

ファイル選択の欄にある「追加」ボタンで目的のファイルを入力。下部の「変換/保存」ボタンで進みます。

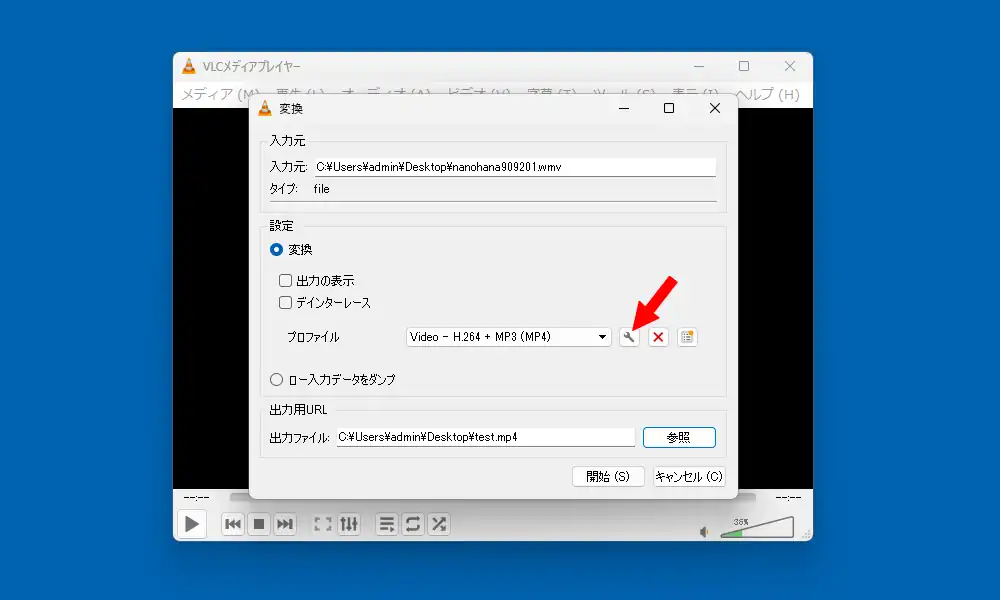

変換画面で「プロファイル」から変換設定を選択して「出力ファイル」で出力先を指定、下部の「開始」で変換を実行。但しもっと細かく設定したい場合はスパナのアイコンボタンから自身でプロファイルを作成する画面を表示します。

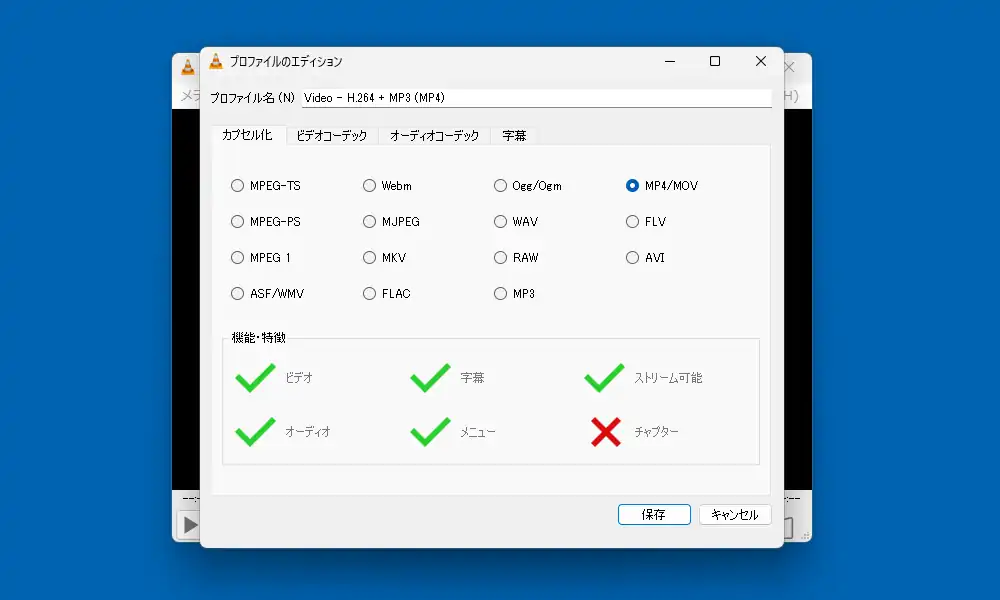

「カプセル化」はあまり聞きなれない言葉ですが要はコンテナ形式、更に「ビデオーコーデック」、「オーディオコーデック」、「字幕」をそれぞれ選択してプロファイルを作成。後は上と同じ要領で作成したプロファイルを使用して変換を実行します。

因みにダウンロードが途中で止まった不完全な動画ファイルはMPC-BEでも大概は開く事が出来るのですが、MPC-BEでは開けなかった動画ファイルをVLCで修復して再生出来るようになったという経験が何度かあります。他に実際の動画の長さと時間が合っていないといったファイルも試してみる価値があります。

VLC media player 備考

ずっと昔からWMV形式の再生でシークすると映像が乱れる問題がありましたが、現在は修正されている?ようで、ざっと確認した所では入力時に乱れる現象は出ますが以降は発生しませんでした。今時WMV形式を使用されている方は殆どいないと思うので、あまり関係の無い話ではありますが、筆者は手持ちに大量のWMV形式の動画ファイルがあるので、この点は重要だったりします。

また、冒頭の方でも書いた通りYouTubeの感覚が染み付いているのもあって画面をクリックしても一時停止/再生が出来ないのには違和感を感じます。プラグインの導入で解決出来るという情報はありますが、プラグインが古い為か筆者の環境では動作せず。

他、メニューの「表示」「インターフェースの追加」「マウスジェスチャー」でマウスジェスチャーを使用出来るようになりますが、ボタンは右では無く左。詳細設定から右ボタンやホイールに変えられますが全く動作せず。左ボタンを使ったマウスジェスチャー自体は機能しましたが、VLCの再起動後はリセットされて無効化されるので実用性はほぼありません。私が設定を見逃しているだけかもしれませんが。

コメント