Opera、並びにVivaldiをご存じでしょうか?どちらもノルウェー生まれのWebブラウザですが先にOperaの簡単な歴史の話から。当時Windows XP全盛期の頃、Windows PCに標準でプリインストールされていたInternet ExplorerがWebブラウザの主役で、PCに最初から入っているソフトという手軽さからシェアの殆どを握っていました。それに対抗するのがMozilla FirefoxでありOperaであった訳です。特にOperaは現在の仕様に近いタブ機能をいち早く搭載し、マウスジェスチャやパスワードマネージャ、メールクライアント、メモといった機能を標準で持つかなり前衛的なWebブラウザでした。特にタブ機能とパスワードマネージャは現在のWebブラウザでは標準搭載が当たり前となっていますが、当時はかなり革新的でOpera最強伝説という言葉まで生まれるほどでした。

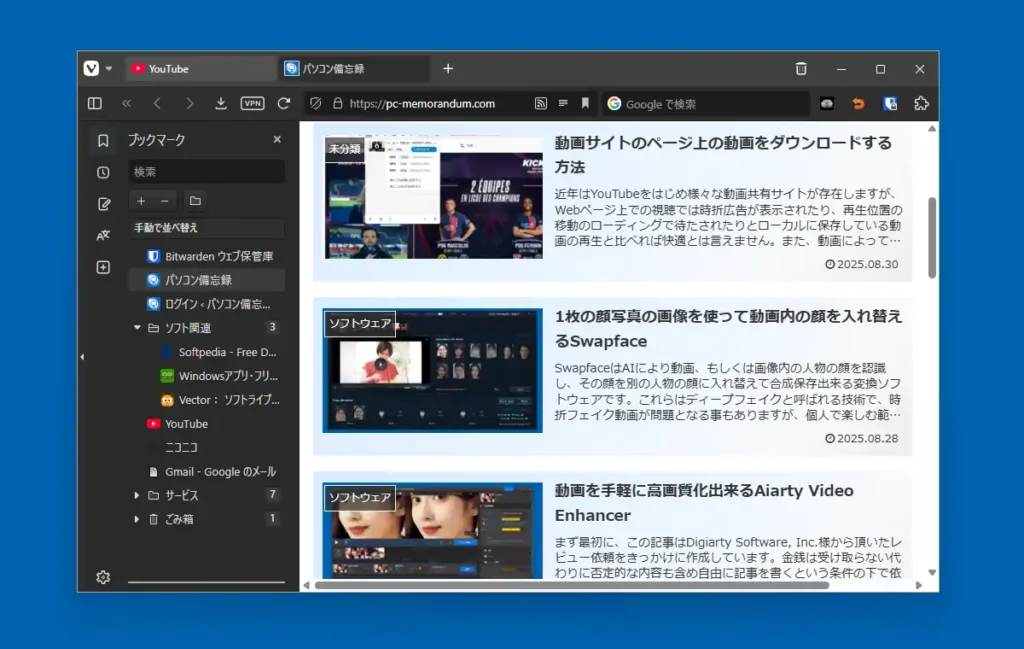

しかしそんなOperaは知名度が低い事もあり、当時の世界シェアは筆者の記憶ではたったの1%程度しかなく、結果的に中国企業に買収される事になります。それをきっかけに筆者を含む一部の熱烈なユーザーが離れていきましたが、後にOpera Softwareの共同創業者の1人であり元CEOのヨン・スティーブンソン・フォン・テッツナー氏によって作られたのがVivaldiです。Vivaldiは当初メールクライアント機能こそ省かれましたが後に実装、タブ機能は勿論、Operaを思わせるサイドパネルの外観やパネルの開閉トグル、マウスジェスチャ機能、パスワードマネージャ機能を標準で搭載しており、Google Chromeと同じChromiumベースで開発されている事からChrome用の拡張を使用する事も出来ます。

少し前置きが長くなりましたが、要はVivaldiを使ってみないかという話。現在Webブラウザのシェア率は一部情報によるとGoogle Chromeが海外で約70%、日本国内でも約60%と他を圧倒しておりVivaldiは調査リストにすら出てこない状況。それでもChromeと同じChromiumベースなのでFirefoxのように一部のWebサービスが使えないといった心配は殆どありません。

Vivaldiのダウンロードとインストール

Vivaldiの日本語公式サイトからダウンロードページへと進むと現在の環境に合ったインストーラが自動で提示されるので、そのボタンからインストーラをダウンロード。

ダウンロードしたインストーラを実行してインストールしていきます。最初に利用規約へのリンクとインストール先の選択画面が表示されます。AppDataフォルダ内へのインストールはかなり珍しい仕様ですが、下手に場所を変えると後々面倒なのでそのままを推奨。「承認してインストール」で進みます。

ここから先、ようこそ画面が表示され、「続ける」で進むとアカウント作成画面、ブックマークのインポート画面、トラッカーと広告のブロックの設定画面、外観の配色選択画面、タブの配置場所選択画面と続いていきますが、全て後から出来る事なので面倒ならスキップで飛ばしていきます。

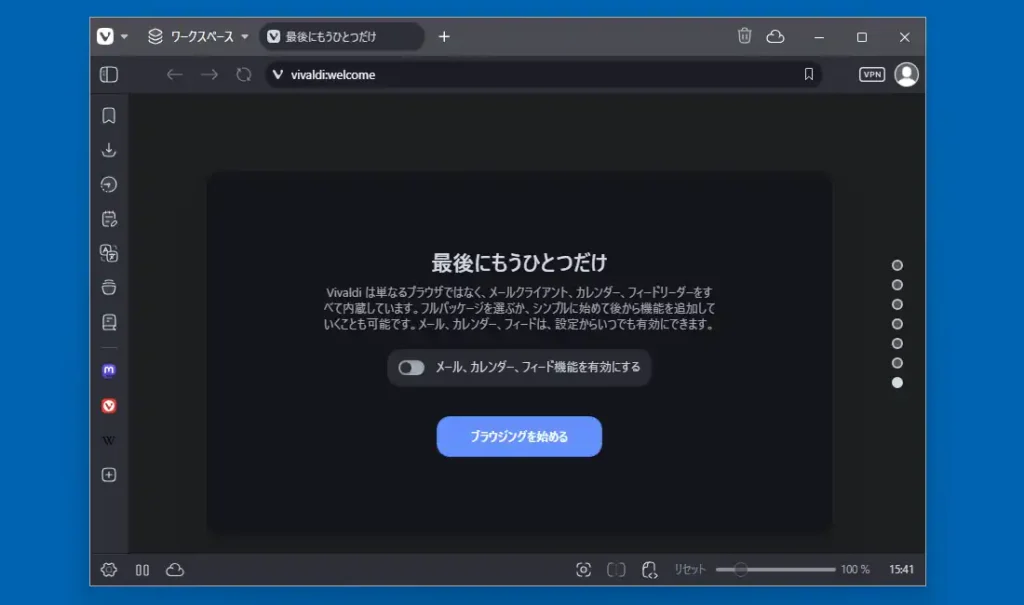

最後にメール、カレンダー、フィード(主にWebページの更新情報を表示)機能の有無の選択画面となり標準のままだと無効の状態でVivaldiが使用出来る状態になります。筆者はこれら機能は使わないので無効のままにしましたが、後からでも有効化出来ます。

Vivaldiを自分好みにカスタマイズ

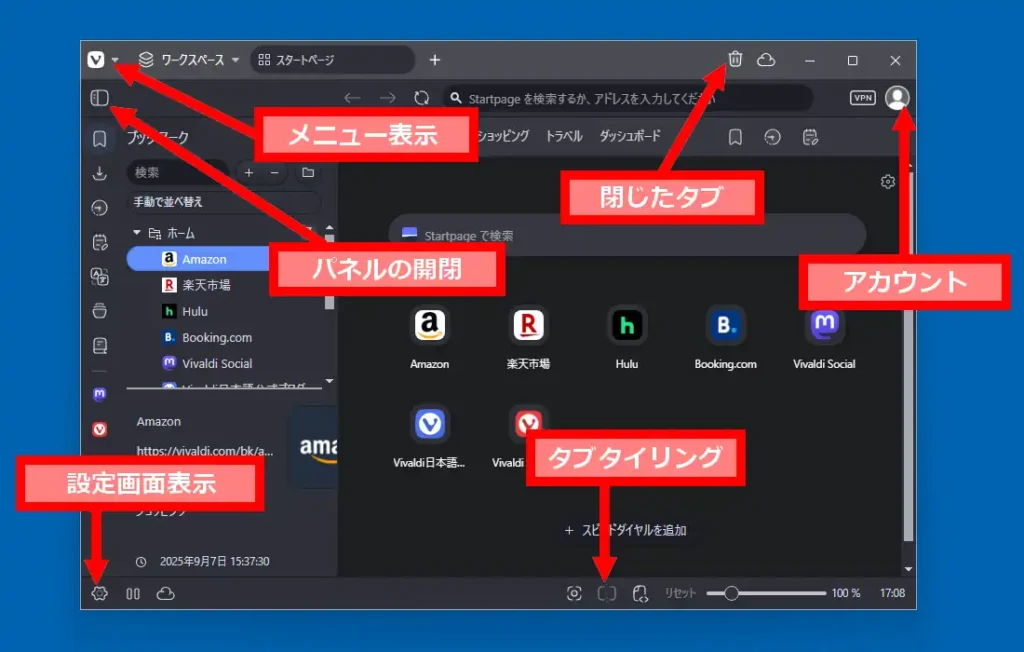

インストール後、まずやる事としては外観を自分好みにカスタマイズする所から。因みにメニューは画面左上のVivaldiのアイコンから表示でき、左下にある歯車のアイコン以外にもこのメニューから設定を開く事が出来ます。また、パネルを開くとブックマーク以外にダウンロードや履歴、メモの編集といった機能をパネル内に表示するボタンが並んだバーがありますが、使わない機能のボタンは右クリックして「ツールバーから削除」で削除出来ます。

今時のWebブラウザとしては珍しくVivaldiにはステータスバーがあり、標準で左に設定ボタンの他、ブレイクモード(通信と表示を一時停止)や同期状態のボタン、右に画面キャプチャやタブタイリング(表示中のタブのページを画面内に分割表示)、ページアクション(主にモノクロ表示などのフィルタ)、拡大と縮小のスライダー、デジタル時計が並んでいます。

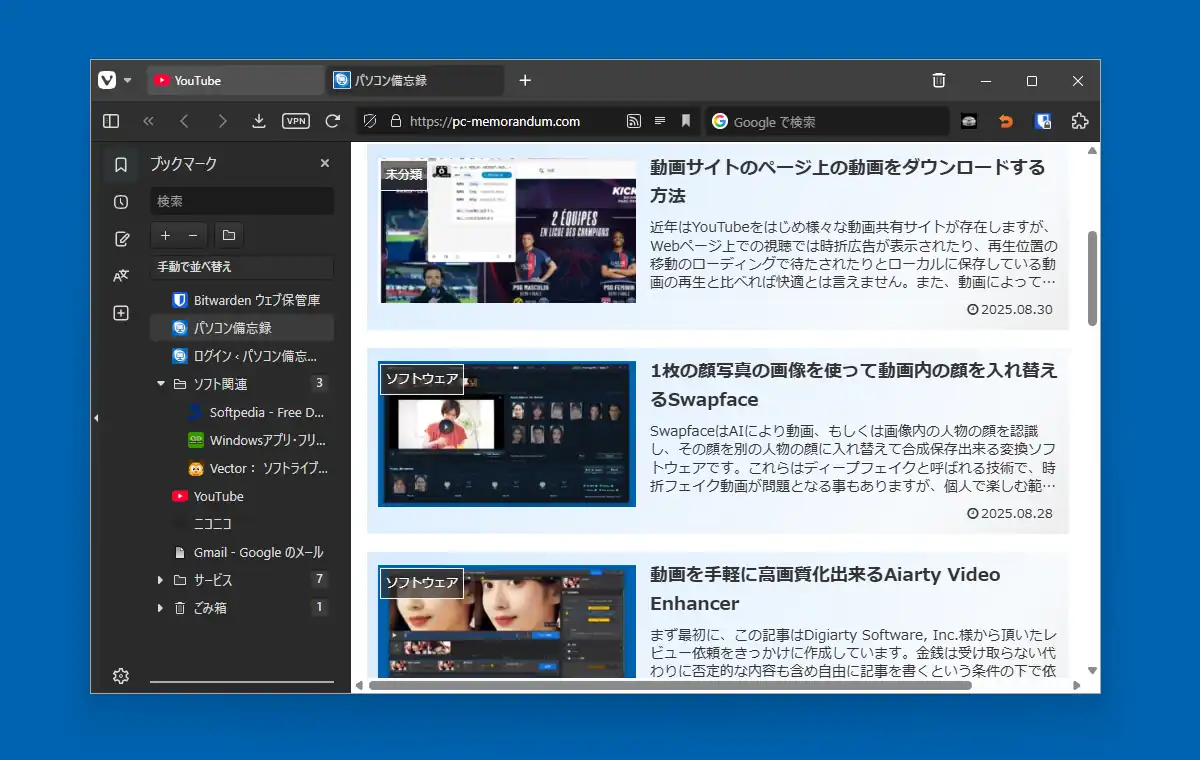

また、ブックマークは標準だとダブルクリックで開く仕様になっていますが設定でシングルクリックで開くように変更可能。但しパネル内のフォルダの開閉は端の矢印ならシングルクリックで開閉出来ますが、矢印以外の箇所はダブルクリックじゃないと開閉出来ません。しかしこの問題はカスタムJavaScriptを使って解決可能。後述しますがシングルクリックでも開閉出来るようになります。他、ブックマークパネル内にはページの情報画面が仕切り線を境に表示されますが、これは現状設定でも非表示には出来ないので、邪魔なら仕切り線を下にドラッグして隠す方法しかありません。

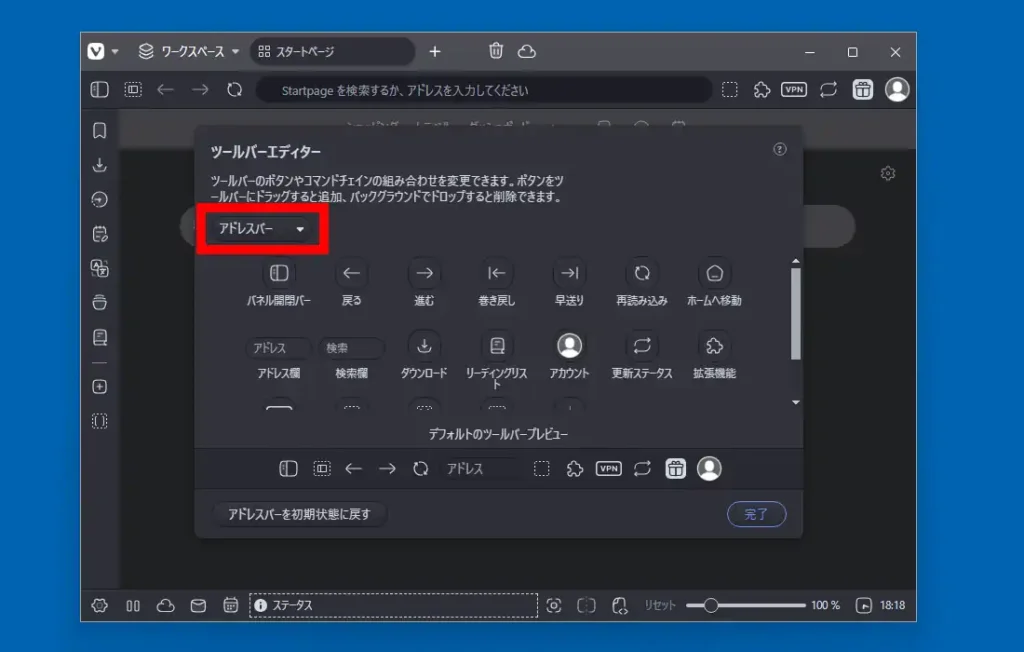

サイドバーやステータスバー含むツールバー上で右クリックして「ツールバーをカスタマイズ」からツールバーエディター画面が表示されます。この画面では標準で表示されていない機能のボタンをツールバー上にドラッグして追加したり既存のボタンの並び替えや適当な箇所にドロップして削除といったカスタムを行えます。また、ボタンはアドレスバー(上部のツールバー)やステータスバー(下部のツールバー)といった具合にカテゴリ分けされているので、メニューを切り替えてステータスバーにある機能のボタンをアドレスバーに置くといった事も出来ます。

巻き戻しや早送りといった機能はOpera時代から存在し、例えばリンクを辿って3ページぐらい進んだ所で巻き戻しボタンを使うと最初の1ページまで一気に戻れるという機能となっています。早送りはその逆。稀に前のページに戻ろうとしても戻れないページがありますが、そんな時にも有効です。

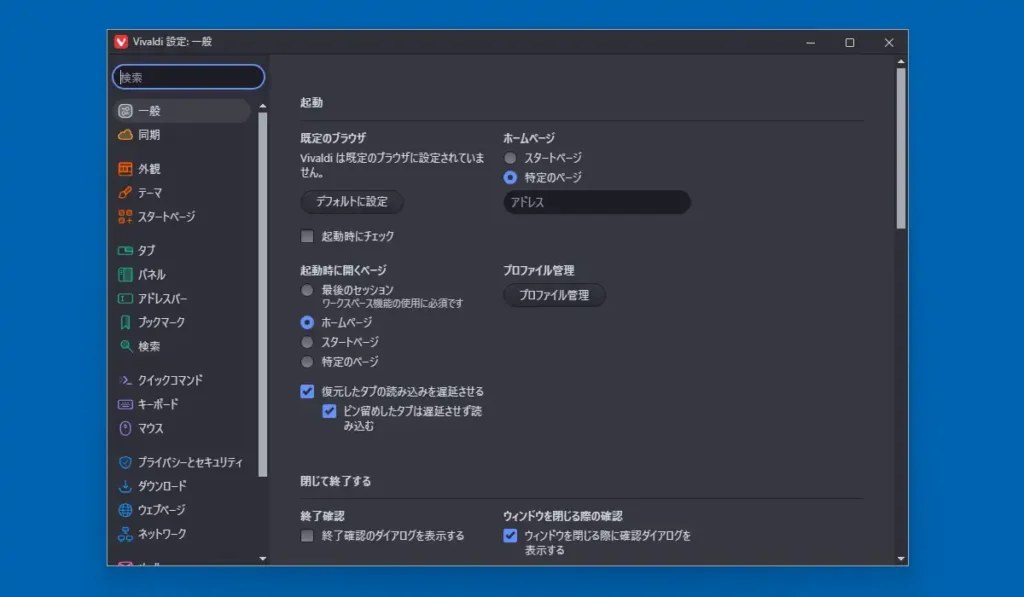

一般設定

設定画面をざっと見ていきます。最初に表示される「一般」では「デフォルトに設定」ボタンがあり、デフォルト設定しておくと自動でWebブラウザを使ってページを表示させるようなイベントが発生した場合にVivaldiが使われる事になります。「ホームページ」は標準でスタートページになっていますが特定のページに変えてURLを入れておくとそのページがホームページとなり、「起動時に開くページ」にホームページを指定しておけばVivaldi起動時に指定URLのページが開かれる事になります。その際、特定のページを空白にしておけば「about:blank」、つまり空白ページで起動させる事も可能。また、「起動時に開くページ」を変更すると「ワークスペース機能」が使えなくなるとありますが、この機能については後述します。

他、「一般」設定では下部の方に更新の自動アップデートの有無や言語設定、メール、カレンダー、フィードの有効化や無効化、フィードのみ有効化といった設定もあります。

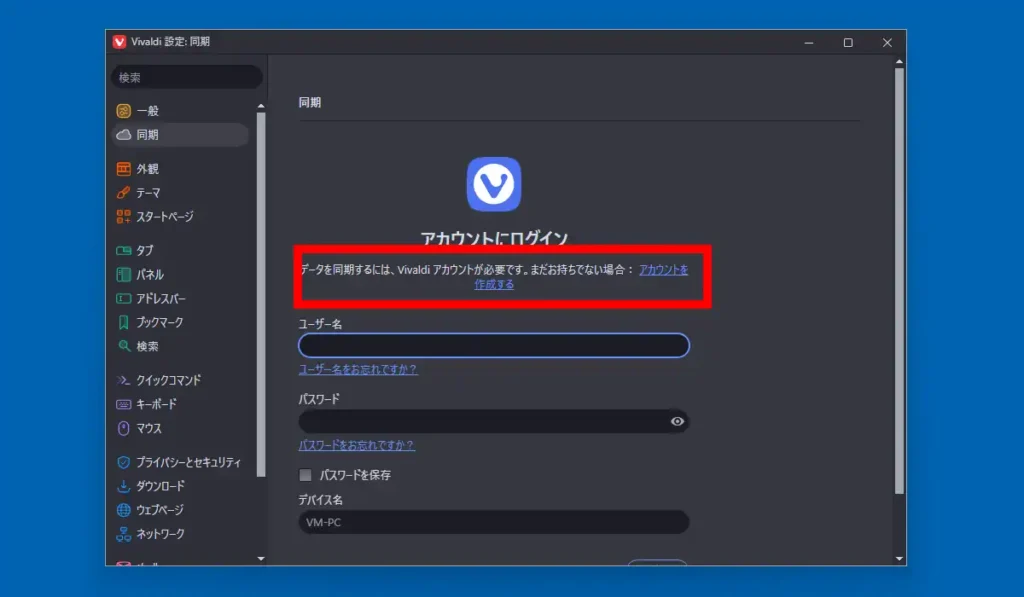

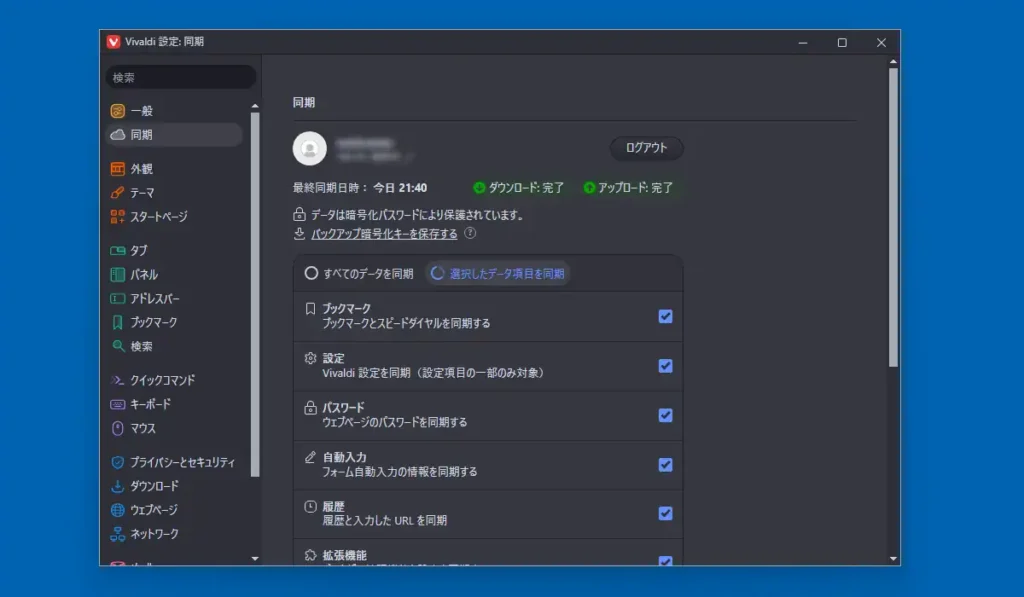

同期設定

設定画面の「同期」を見ていきます。ログイン画面が表示されますがアカウントが無い状態であれば「アカウントを作成する」から作っておきましょう。不要と思う方もいるかもしれませんが、Vivaldiは保存しておいたユーザーデータの上書きだけでは簡単には過去の状態に戻せない仕組みになっているのでアカウントを作ってユーザーデータをバックアップしておくのがお勧めです。

アカウントを作成してログインしておくと「すべてのデータを同期」の他に「選択したデータ項目を同期」からユーザー自身で必要な物だけ選択して同期する事が出来ます。因みに「Vivaldi\User Data\Default」フォルダを丸ごとバックアップしておけば、同じバージョンに限りバックアップしておいた状態に後から復元可能ですが、異なるバージョンだと拡張や拡張の設定が正常に復元されません。

また、ややこしい話ですがVivaldi標準のバックアップにおいても全て完璧に復元される訳では無くツールバーのボタンの配置や一部設定は復元されない事があるので、結果的に現在の状態をバックアップしておき後から完全にその時の状態に復元する為にはDefaultフォルダの丸ごとコピーとVivaldi標準のバックアップの両方が必要になっています。

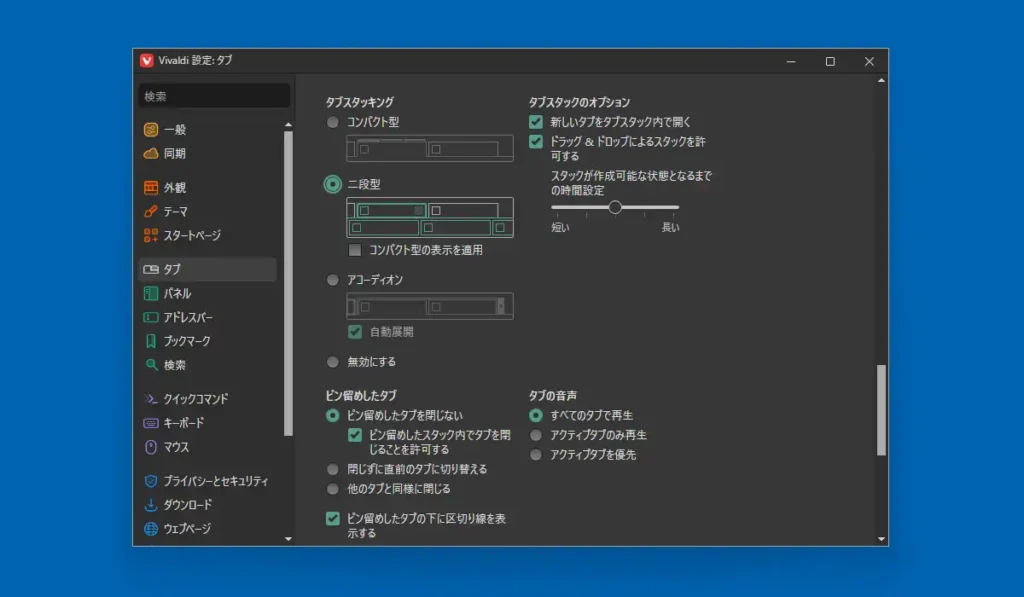

タブ設定

「テーマ」や「スタートページ」は飛ばして「タブ」を見ていきます。設定画面の上部ではタブバーの表示位置や新規タブを開いた時、タブを閉じた時といった細かな挙動を設定出来るようになっています。スクロールして下部の方に行くと「タブスタッキング」の設定がありますが、このVivaldi独自のタブスタッキング機能について下でざっと説明します。

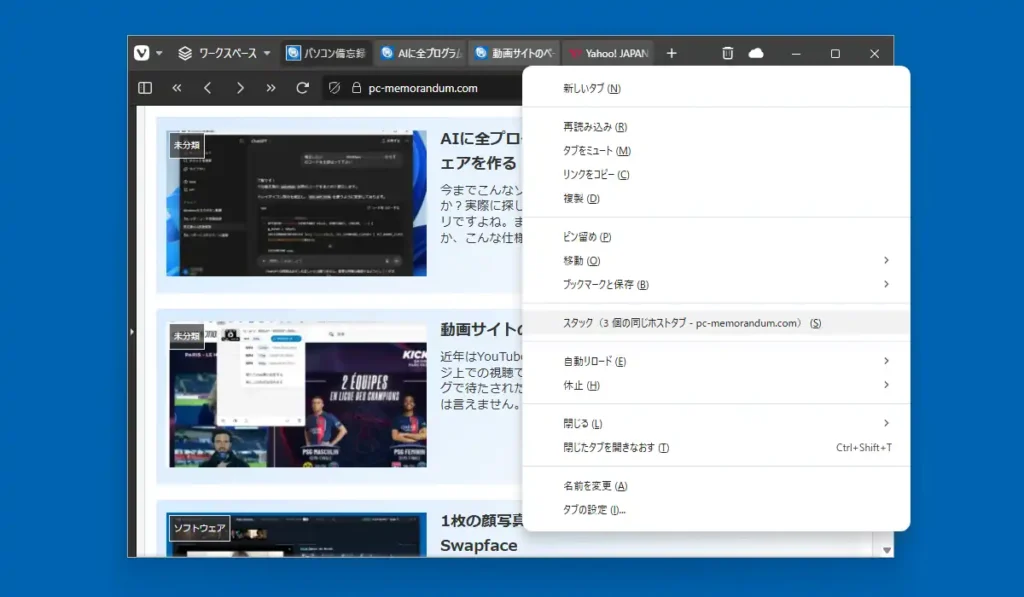

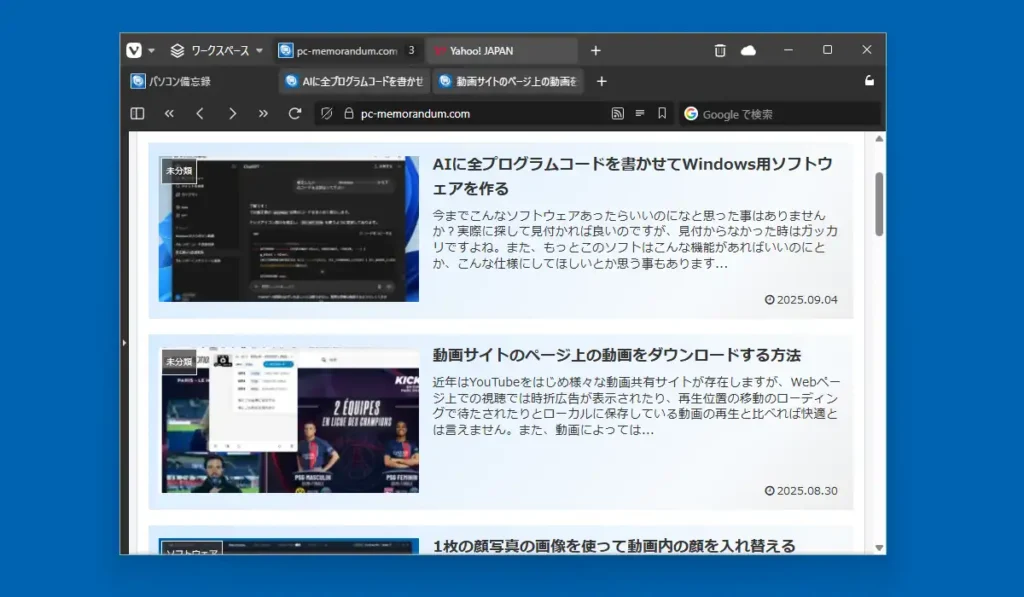

タブスタッキングは簡単に言うと同じドメイン、もっと分かりやすく言うなら同じサイトのページを纏める機能です。例えばこのブログ(pc-memorandum.com)の各ページを複数開いていた場合、右クリックメニューから「スタック」を選択すると標準では既存のタブの下段に新たにタブバーが作られ、そこに複数開いていたこのブログのページのタブが纏められます。

タブスタック機能は標準の二段型以外に左右に開閉するアコーディオンやコンパクト型があります。ただコンパクト型はタブの上部端で纏めたタブを切り替えられるようになってはいますが、視覚的に分かり難いので使い難い印象。また異なるサイトをドラッグしてスタック内に入れ込むといった事や右クリックメニューでスタック内から取り出すという事も出来ます。

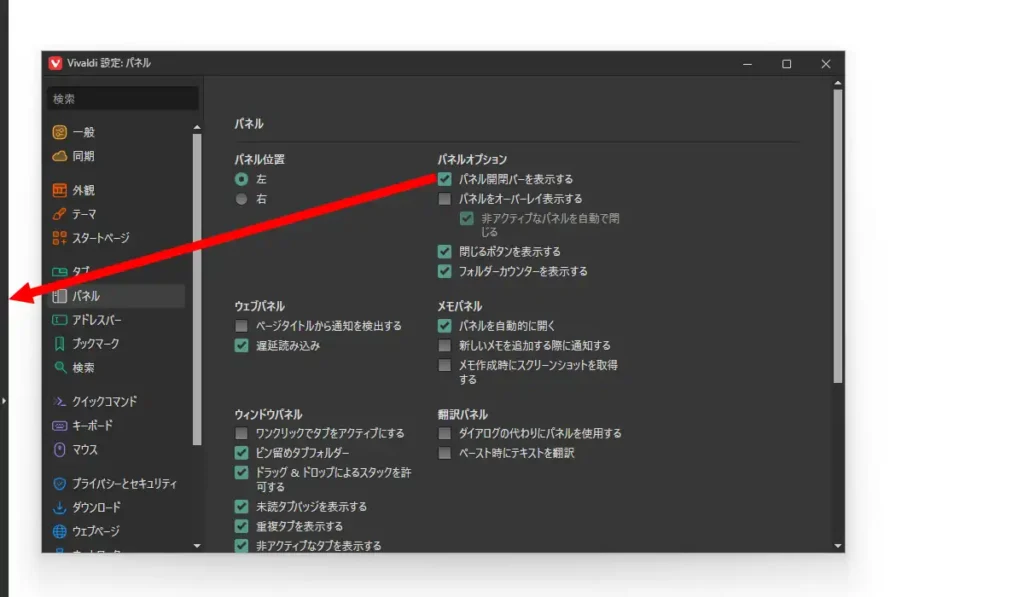

設定画面の「パネル」を見ていきます。ここにある「パネル開閉バーを表示する」はOpera時代にトグルと呼ばれていた物でウィンドの端に表示されるバーです。ウィンドウ最大化時以外はあまり役に立ちませんが、画面端にマウスポインタを当ててクリックするだけでパネルの開閉が出来るので、これを表示させておくと頻繁に開閉を行う場合に便利。

他にメモパネルの欄の「パネルを自動的に開く」を有効にしておくと、Webページで文字列を選択範囲して右クリックメニューにある「メモにコピー」からメモに追加された際に自動でパネルが表示され、追加された内容を確認出来ます。

マウス設定

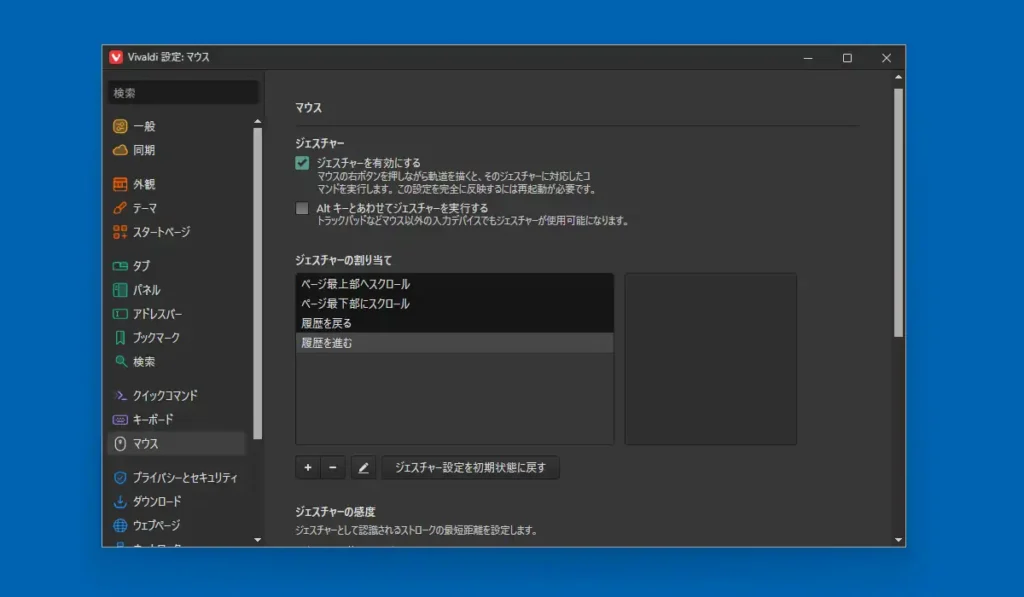

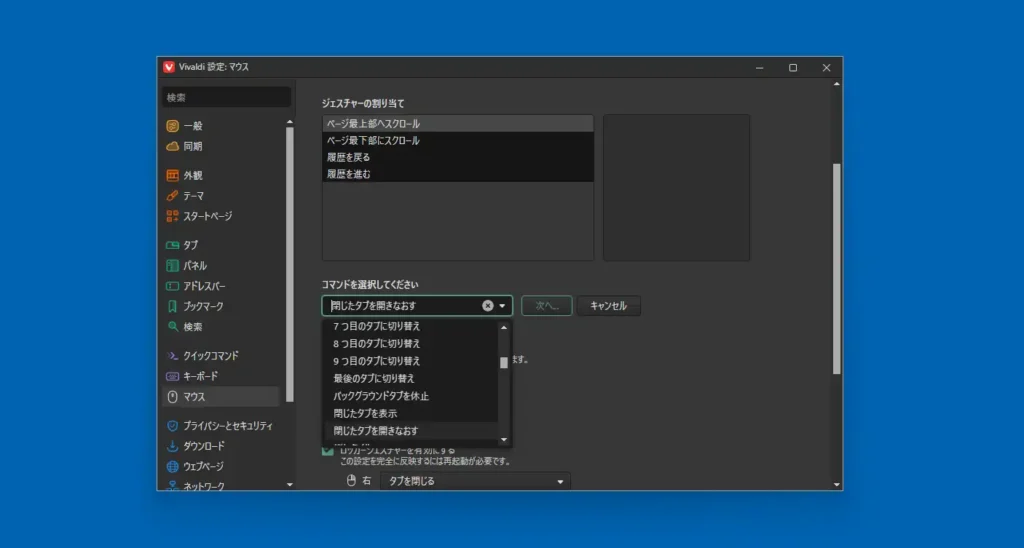

色々と飛ばして設定画面の「マウス」を見ていきます。ここは主にマウスジェスチャーの設定となっていますが、下部にロッカージェスチャーの設定もあります。因みにマウスジェスチャーとは通常マウスの右ボタンを押したままマウスを動かして前のページに戻ったりページ最上部に移動したりといった操作が行える機能です。既存で登録されているジェスチャが不要なら「-」ボタンで削除、ペンボタンでジェスチャの編集となりますが、新たに追加する場合は「+」ボタンから。

追加から「コマンドを選択してください」と表示されるので、メニューの中からジェスチャによって実行するコマンドを選択。選択後に「次へ」で進みます。

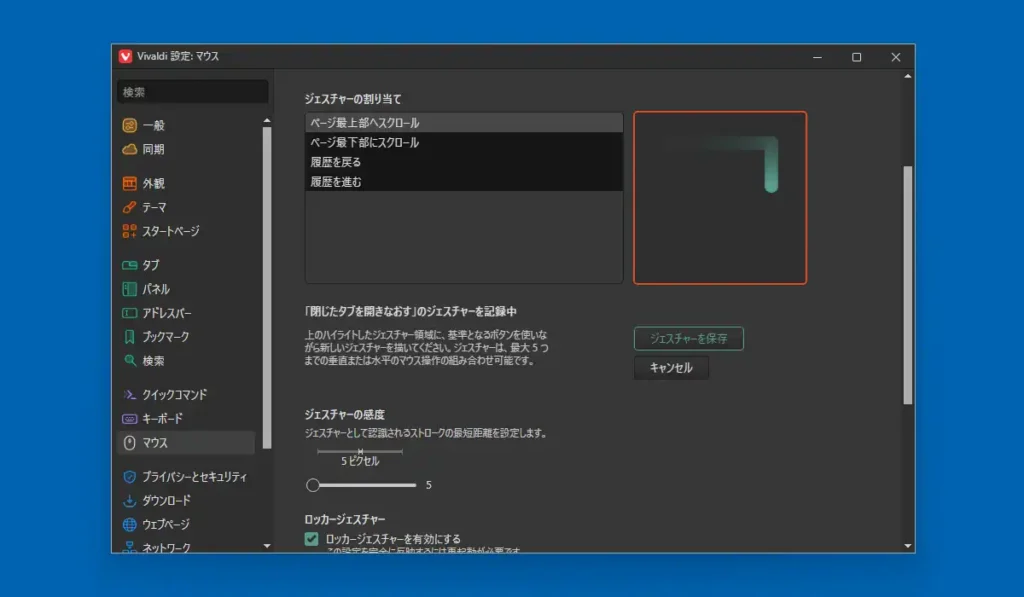

右側に表示される赤枠の中で左ボタンでジェスチャを実行。実際のマウスジェスチャの操作は右ボタンですが、登録は左ボタンを使って行います。最後に「ジェスチャーを保存」ボタンで登録となります。

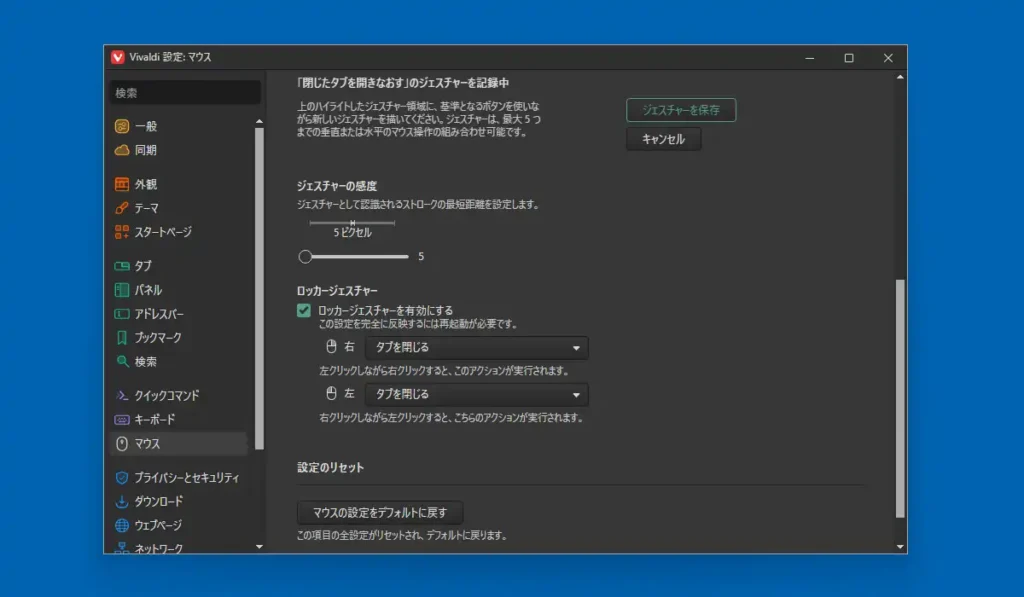

少し下に「ジェスチャーの感度」の設定があり、標準で20ピクセルとなっていますが、もっと少なくても良い筈。最小で5ピクセルまでにしか出来ませんが、少ない値ほど小さな動きでマウスジェスチャを実行出来る反面、誤操作に繋がるというデメリットもあります。また、ロッカージェスチャーは説明にある通り右ボタンを押したまま左ボタン、または左ボタンを押したまま右ボタンでコマンドを実行する機能。片方だけを無効にするといった事は現状出来ない模様。

「プライバシーとセキュリティー」で広告ブロックなどの設定がありますが、最近広告を掲載しだした筆者にとってはあまり使ってほしくないのが本音。他、まだまだ多くの設定項目がありますが体力的に限界なのでこの辺で設定画面の話は終わります。

Vivaldiの独自機能

元々マウスジェスチャを初めて実装したのがVivaldiの前身に当たるOperaで、革新的な機能を実装しようという精神はVivaldiにも引き継がれています。その一つが上で書いたタブスタック機能ですが、もう一つの独自機能であるワークスペース機能について書いていきます。

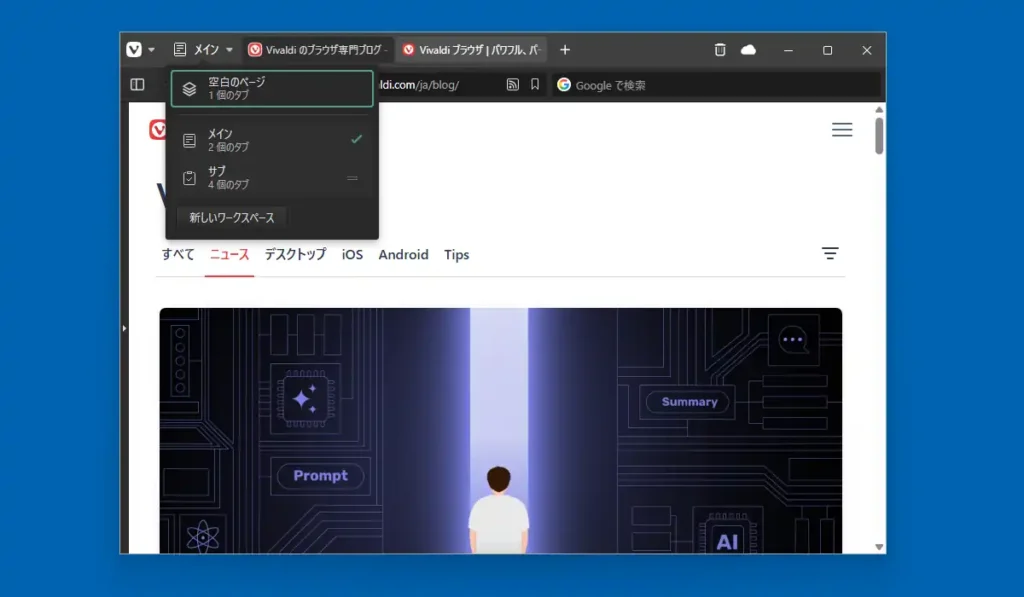

ワークスペース機能についてはタブバーを複数作る機能と解釈すると分かりやすいと思います。「新しいワークスペース」から適当な名前を付けて作成。後はワークスペースの切り替えから表示されるタブも切り替わるという仕組み。フォルダでファイルを分類するようにワークスペースでタブを分類すると考えた方が分かりやすいかもしれません。大量のタブを開いてWebブラウジングする方にとってはかなり便利な機能だと思いますが、筆者のように小まめにタブを整理する使い方だと使用するメリットがあまり無いように思えます。

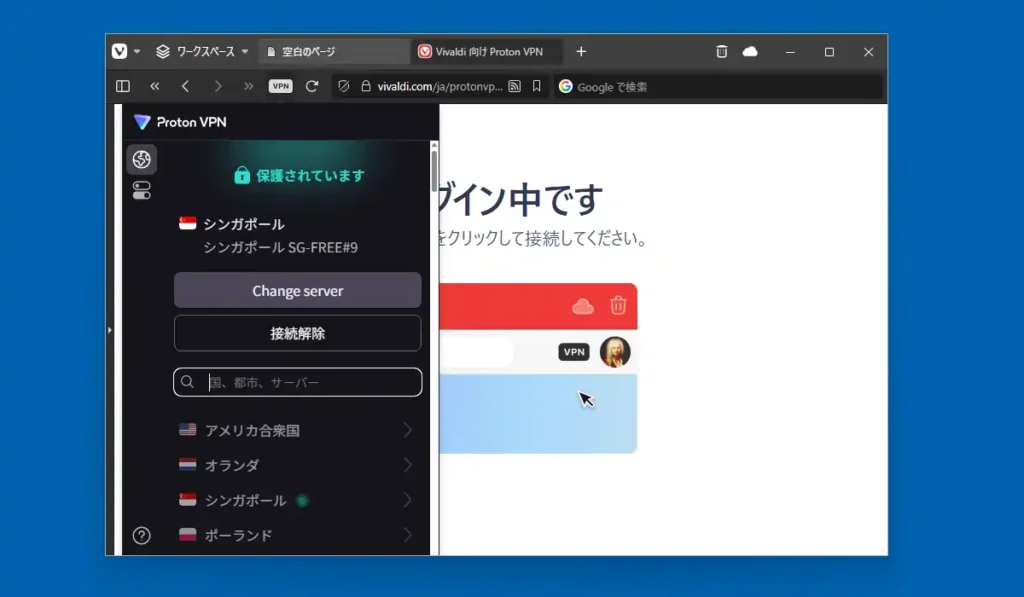

もう一つ、Proton VPNについて。まずVPNを簡単に説明すると自身のPCやスマホとVPNサーバとの間に暗号化されたトンネルを作って、そのトンネルを経由してデータのやり取りを行う仕組みです。これにより匿名性を高めプライバシーを保護出来ると言われていますが、多少なり通信速度が犠牲になります。健全なWebページしか閲覧しない方なら殆ど用途は無いと思われますが、不健全なサイトが大好きな方なら通信速度を犠牲にしてでも利用価値が高いかもしれません。

因みにProton VPNはVivaldiが運営している訳では無くスイスの企業の運営となっています。特徴や関係性については公式ページに掲載されているのでご参照ください。Proton VPNをVivaldiで使用するには最初にログインが必要ですが、Vivaldiの同期設定画面で作ったアカウントをそのまま使用出来ます。ログイン後はProtonへのメールアドレス情報の提供と利用規約への同意の2つにチェックを入れて「Confirm」ボタンで登録完了となります。

Vivaldiの不満を解消するスクリプト

Vivaldiを使用していて強く感じる不満が、シングルクリックでブックマークパネルのフォルダを開けない事。標準では通常のブックマークもダブルクリックしないと開けませんが、これは設定の「ブックマーク」にある「シングルクリックでブックマークパネルの項目を開く」を有効化すれば解決します。因みにフォルダも端の矢印ならシングルクリックで開閉可能ですが、非常に狭い範囲を狙ってクリックする必要があるので操作性の面で良いとは言えません。

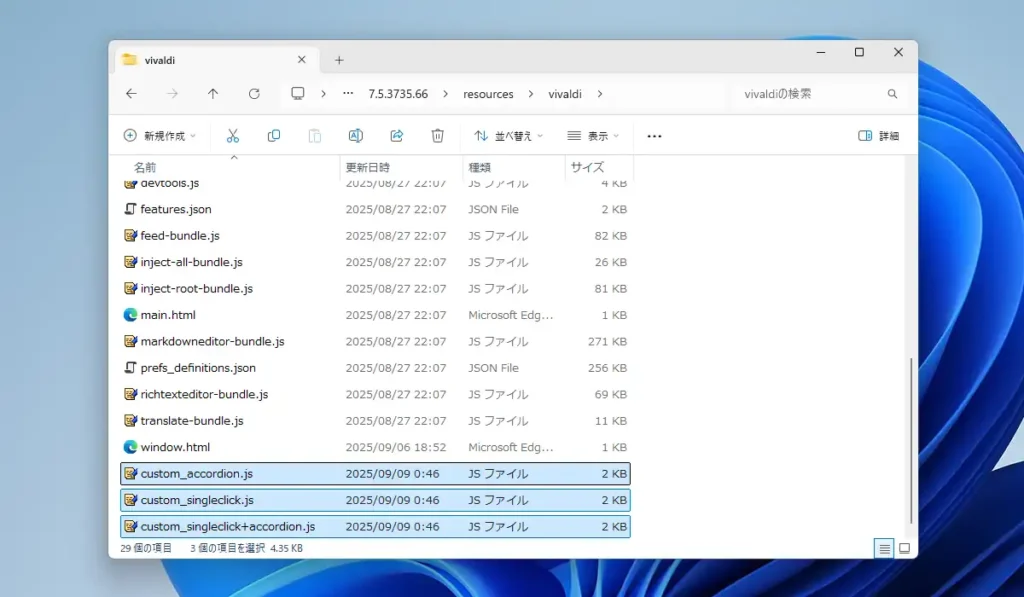

そこでちょっと手間が必要ですがシングルクリックでフォルダを開く事が出来るスクリプトを作りました。ここからダウンロードして下さい。中に3つファイルが入っていますが必要なのは1つだけ。それぞれ機能が異なるので、下でそれらについて簡単に説明します。

- custom_singleclick.js: シングルクリックでブックマークパネルのフォルダが開閉可能に

- custom_accordion.js: フォルダを開いたら他のフォルダを自動で閉じる

- custom_singleclick+accordion.js: 上の2つの機能を合わせた物

custom_singleclick.jsとcustom_accordion.jsの2つのファイルを同時に使うとバグるので、2つの機能が必要な場合はcustom_singleclick+accordion.jsを使って下さい。また、先に書いておくと副作用もあり、フォルダ名の部分をシングルクリックで開閉出来るようになる代わりに、本来シングルクリックで動作していた端の矢印の部分がダブルクリックしないと動作しなくなります。何故そうなるのかが全く分からず筆者には解決出来ないので、使用する場合はその点の妥協が必要。

使い方ですが、まず中身のスクリプトファイルをVivaldiをインストールしているフォルダ内に置いておきます。通常だと「AppData\Local\Vivaldi\Application\バージョン名\resources\vivaldi」になります。Vivaldiは終了させておいてください。

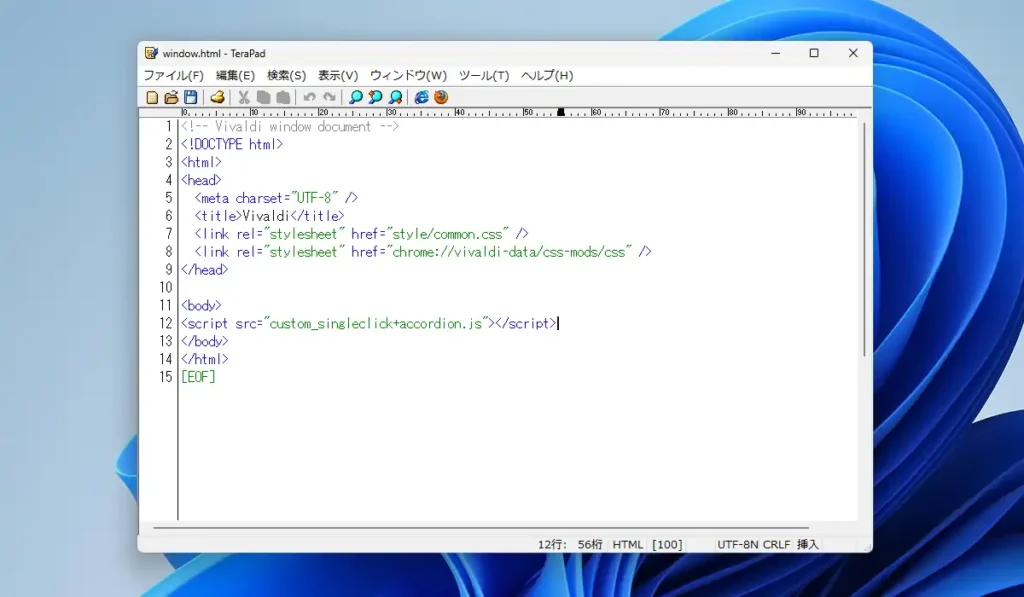

標準でこのフォルダ内にある「window.html」ファイルを一旦バックアップしておいた上、適当なテキストエディタで開き中身を書き換えます。

bodyの中にスクリプトのパスを入れてUTF-8で保存。具体的には下のようになりますが、使用するスクリプトによって書き換えて下さい。

<body>

<script src="custom_singleclick+accordion.js"></script>

</body>後はVivaldiを起動すればシングルクリックでの開閉や自動で他のフォルダを閉じる動作が確認出来る筈です。ただ、筆者はバージョン 7.5.3735.66で確認していますが、これより古いバージョンや、この先に公開されるであろう新しいバージョンでは動作しない可能性が有ります。注意点として新バージョンのアップデート後はここにあるファイルが上書きされるので、結果無効化されます。また、Vivaldiの仕様変更によっては挙動に問題が出る可能性があるので自己責任でご使用下さい。

(追記)現在最新のバージョン7.6.3797.55でも問題無く動作。最近小まめにアップデートがあるので突然動かなくなっているという現象がありますが、アップデート後は最新バージョンの方のフォルダ内にスクリプトを移動して「window.html」の中身を書き換える必要があります。

Vivaldi 備考

そもそもこのページのタイル、「君、Vivaldiをつかいたまへ」って何?と思った方も多いと思いますが、これは君、Operaをつかいたまへへのリスペクトを込めて付けたタイトルです。Operaというマイナーブラウザを使い始めた当時、Operaの魅力や特徴、設定やカスタマイズをこのサイトから深く学びました。現在個別のページが閲覧出来なくなっていますが、今でも現存するのを知った時は嬉しかったです。

中国企業に買収されたOperaが現在どうなっているかは長らく使用していないので全く分かりませんが、そこから分離したVivaldiも昔筆者が使用していた頃のOperaと変わらず癖の強い部分が多々あります。そこが魅力でもありユーザーの獲得に失敗している部分だとも思うのですが、当時の独自レンダリングエンジンとは異なりChromiumベースで作成されているので、冒頭の方でも書いたようにChrome用の拡張も使えますし、Webサービスの利用や表示で問題が出る事も殆ど無いので、昔のOpera以上にVivaldiは強くお勧め出来ます。そんな事を書いている筆者のメインのWebブラウザはFirefoxなんですけどね。

コメント