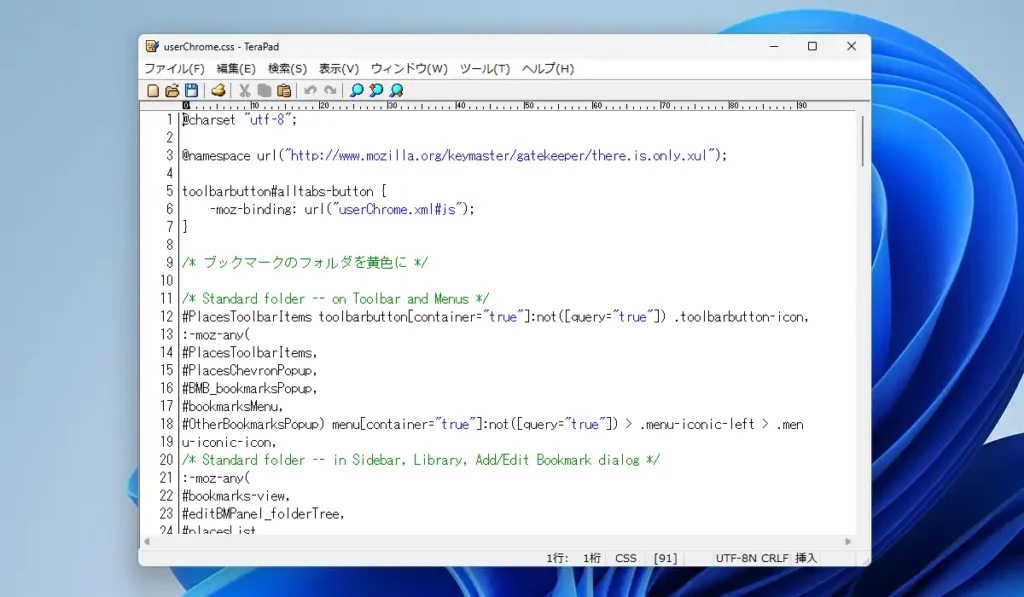

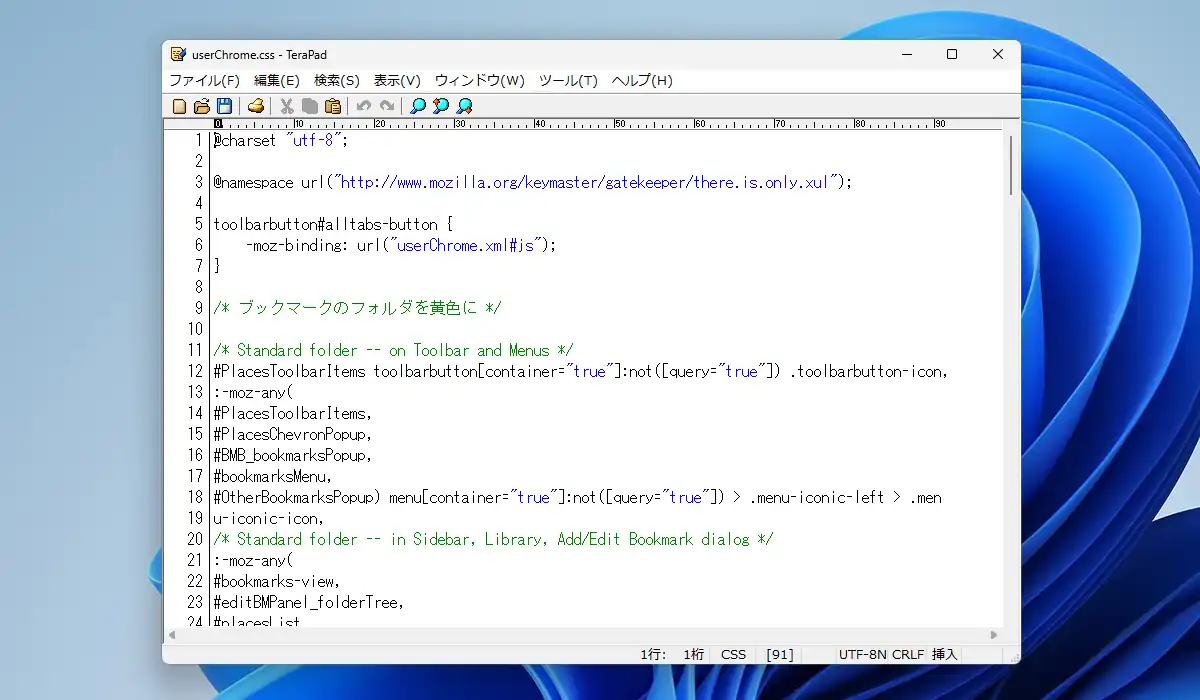

筆者はプログラムを書いたりは出来ないのでテキストエディタに強いこだわりは無いのですが、当時Windowsに標準で付属するXP時代のメモ帳があまりに貧弱な機能だった為に使い始めたのがTeraPadです。TeraPadはこの記事を書いている時点で既に25年以上の歴史を持つ人気のテキストエディタで、シンプルなUIながらもルーラーや行番号の表示、大文字を小文字に、小文字を大文字に、半角を全角に、全角を半角に変換、文字列の検索と置換、空白やタブのマーク表示、構文の色分け表示、折り返し位置やウィンドウサイズの指定他、見た目とは裏腹に多くの機能を備えています。更にTeraPad専用のツールを導入する事により機能を拡張する事も可能です。

TeraPadの対応OSはWindows 11/10含む2000以上、対応する文字コードはSHIFT-JIS, JIS, EUC, Unicode, UTF-8, UTF-8Nとなっています。

TeraPadのダウンロードと準備

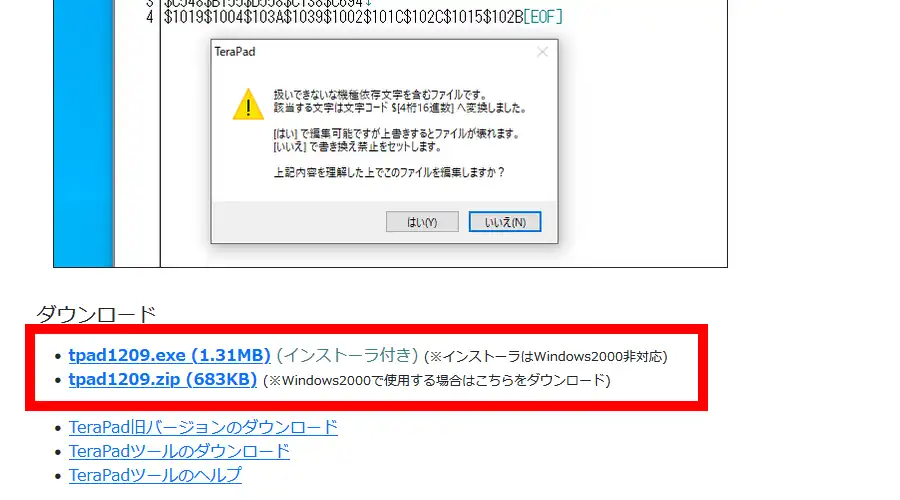

TeraPad公式ページからダウンロードページへと進み、下にスクロールするとダウンロードリンクが掲載されています。通常のインストーラの他にZIP版も配布されており、筆者はZIP版を使用しています。また、ZIP版はVectorからもダウンロード出来ます。

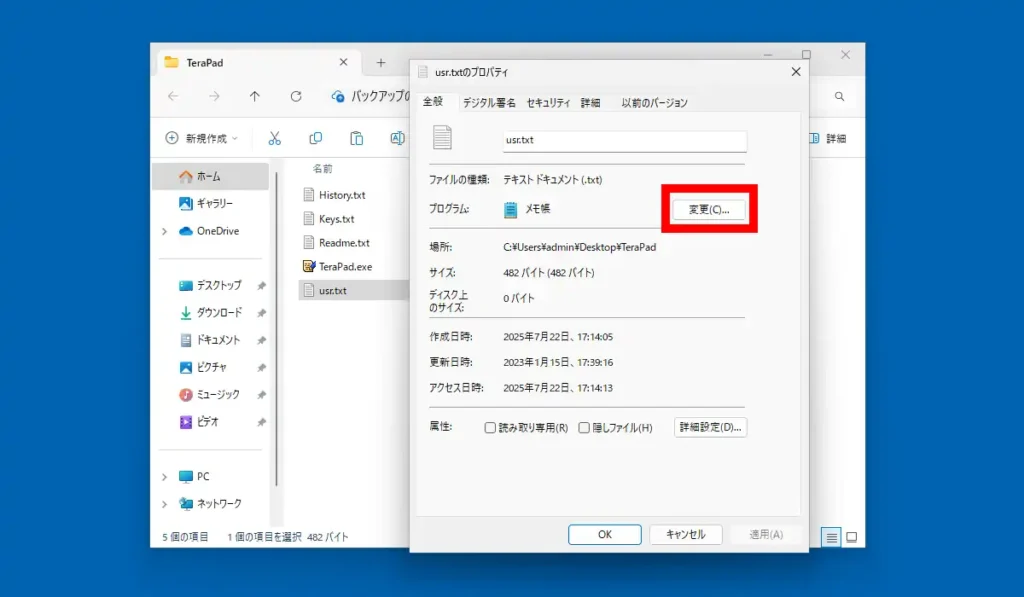

インストーラからインストール、もしくはZIPファイルを展開して任意の場所に配置後、早速テキストファイルに関連付けします。適当なテキストファイルを右クリックしてメニューのプロパティからプロパティ画面の「変更」ボタンをクリック。

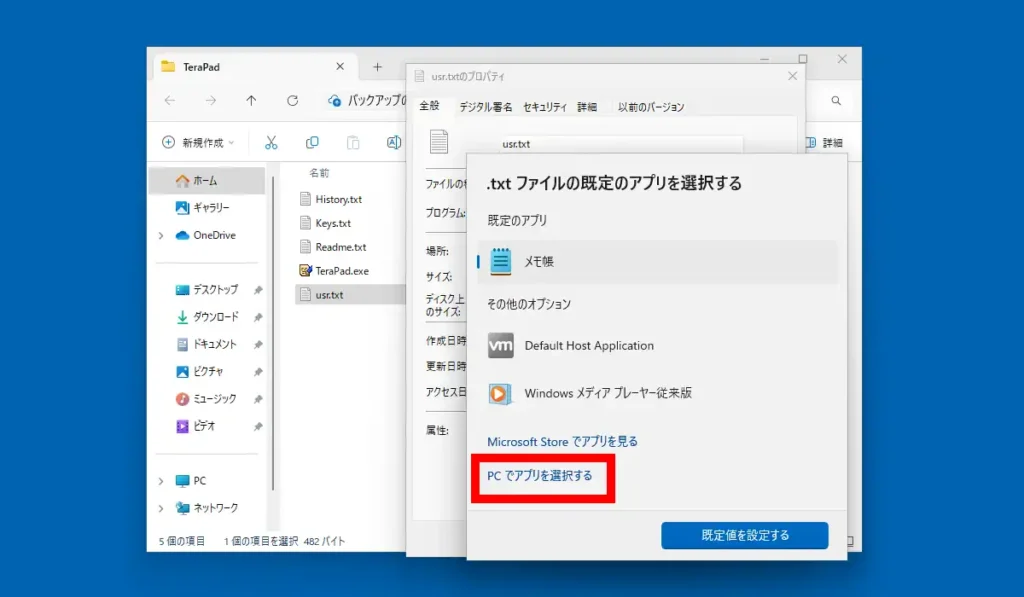

「.txtファイルの既定のアプリを選択する」画面でTeraPadを選択。画面内に表示されていない場合は「PCでアプリを選択する」からTeraPad.exeを選択して関連付けします。

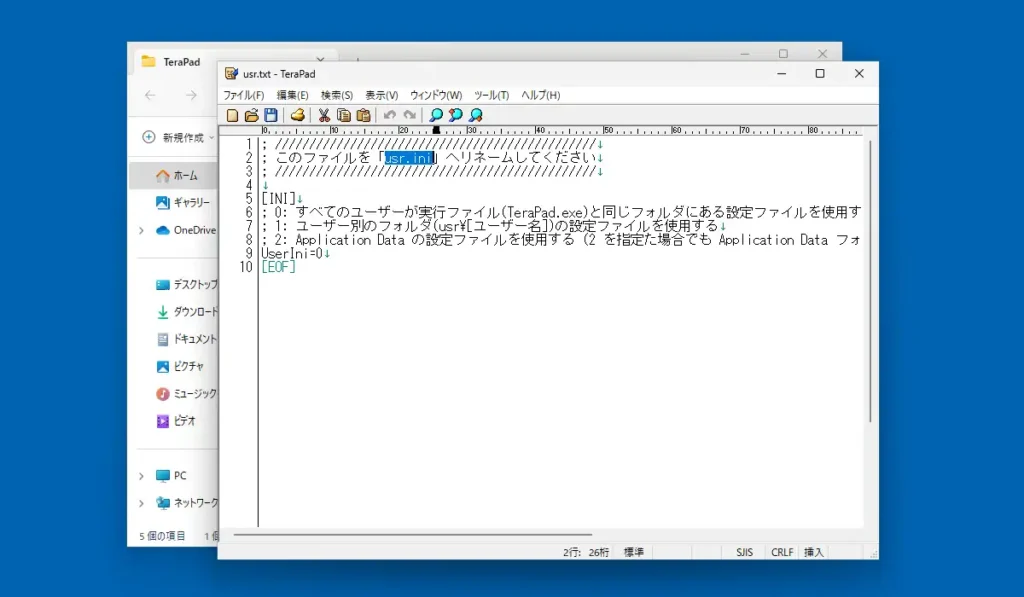

ZIP版を使用している場合は一手間加える事で設定ファイルをプログラムと同じ場所に保存させる事が出来るようになります。標準で設定ファイルは「C:\Users\ユーザ名\AppData\Roaming\TeraPad」フォルダに保存されますが、プログラムのフォルダ内にある「usr.txt」のファイル名を「usr.ini」にリネームします。一応中身を確認して「UserIni=0」になっている事を確認。これで設定を変更した場合に設定情報の「TeraPad.ini」ファイルがプログラムと同じフォルダ内に保存されます。

ついでに.iniファイルも.txtファイルと同様にプロパティから関連付けしておきます。

TeraPad 設定

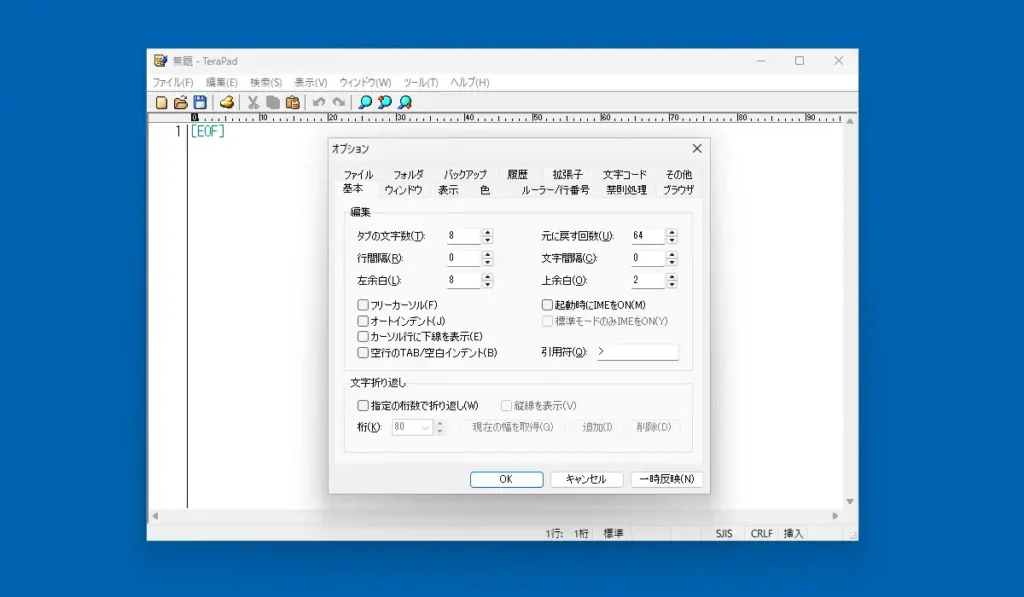

TeraPad起動後、上部メニューにある「表示」から「オプション」で設定画面が表示されます。主要部分だけざっと見ていきますが、まずは「基本」タブの画面から。分かり難い部分では「タブの文字数」はタブ入力時に指定値分だけ半角文字数のスペースが挿入されます。「フリーカーソル」は画面内の自由な位置にカーソルを合わせて入力が可能になる機能、「オートインデント」は空白スペースやタブでインデントを入れている場合、改行時に自動で同じインデントを入れる機能です。

「空行のTAB/空白インデント」は有効時にメニューの「編集」にある「変換」で「TABインデント」と「空白インデント」を挿入する場合に空行もインデント挿入の対象になります。

他、下部にある「文字の折り返し」は無効の場合、改行が無ければ画面端に文字が見切れて横スクロールが必要になる場面があるので、有効化して好みの桁数を指定しておく事をお勧めします。

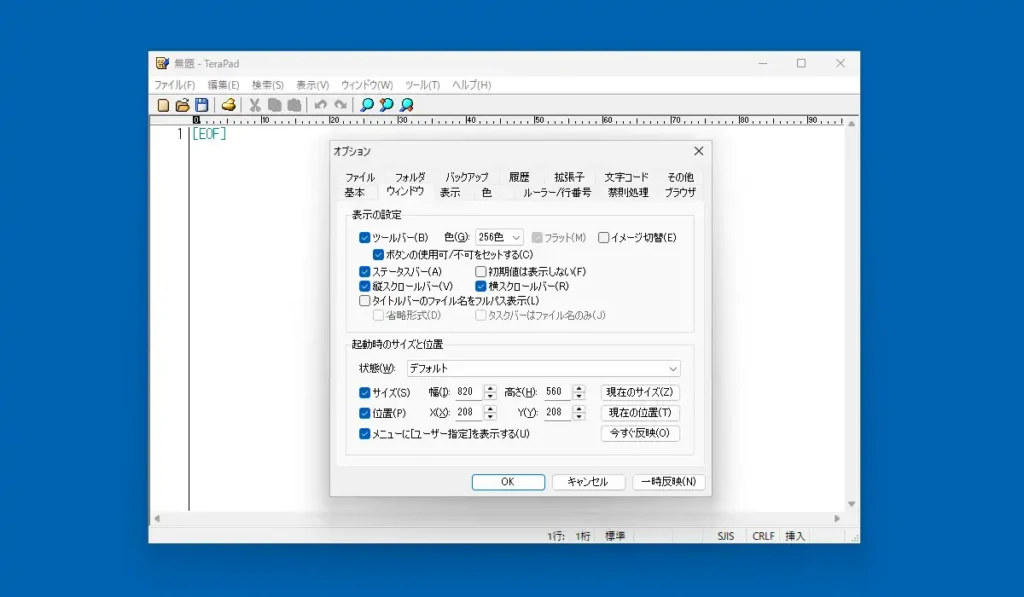

「ウィンドウ」タブを見ていきます。ここにはツールバーやステータスバー(最下部の文字コードなどが表示されるバー)、スクロールバーの表示の有無の設定がありますが、変更する必要性は無さそう。ただ、下部にある「起動時のサイズと位置」では標準で「デフォルト」となっており、毎回TeraPad標準のウィンドウサイズで起動するので、ユーザー指定や終了時のサイズと位置に変えた方が良さそう。

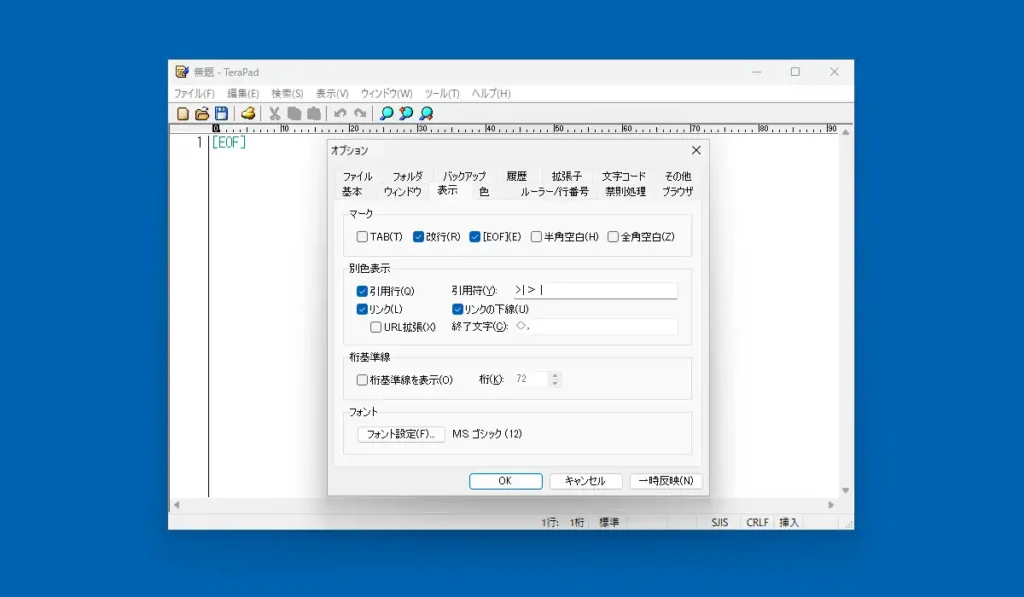

「表示」タブを見ていきます。マークの欄では標準で改行とEOF(末尾)が有効になっていますが、これはエディタ内の該当部に独自のマークが表示される機能です。好みによってはTABや全角空白を有効にしても良さそう。他、下部に「フォント設定」があるので好みのフォントとサイズに変更出来ます。

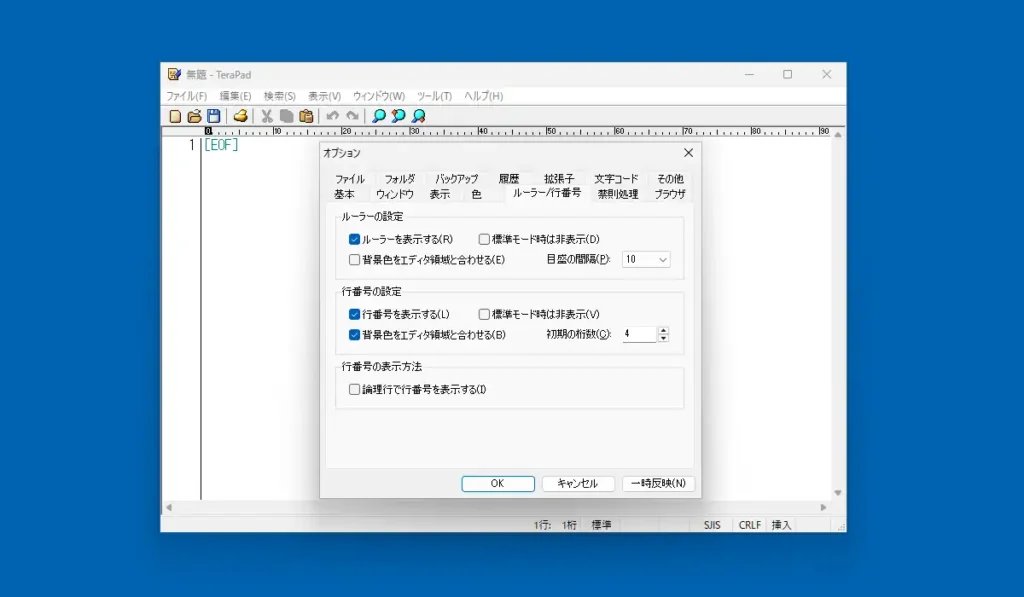

「ルーラー/行番号」タブを見ていきます。ルーラーはメモ帳しか使用した事が無い方だと何の事だか分からないと思いますが、エディタの上部に表示される目盛りを指します。行番号はエディタの左に表示される番号で、ルーラーの必要性はあまり感じた事がありませんが、行番号は表示させておくと何かと便利です。

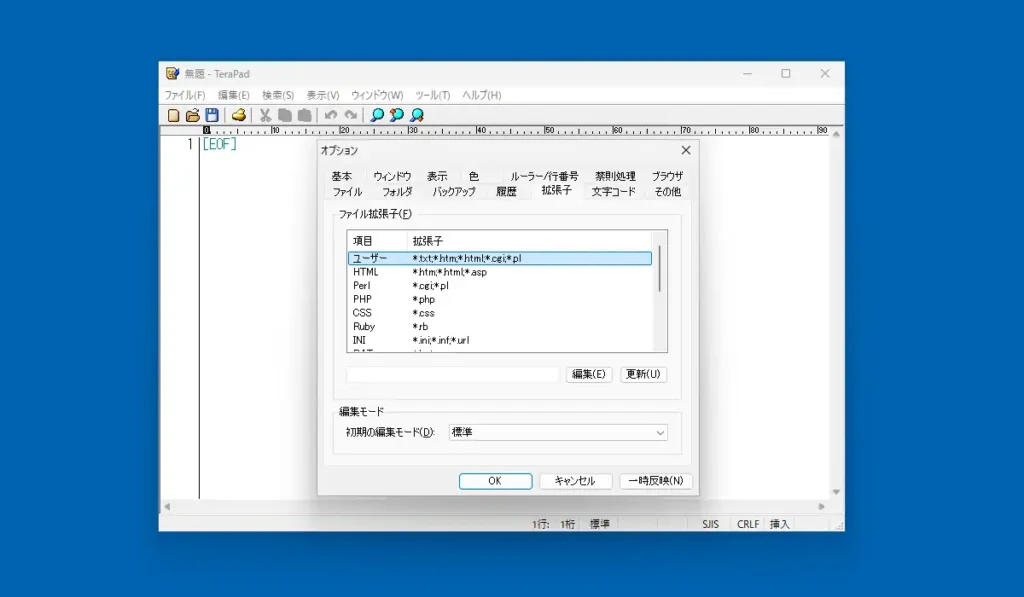

「拡張子」タブを見ていきます。ここでの設定は特定の拡張子のファイルを開いた際に表示する編集モードの割り当てとなります。特に変更の必要性はありませんが、標準で割り当てられている編集モードを解除したい、逆に特定のファイルで編集モードを適用したい場合はここで設定を行います。

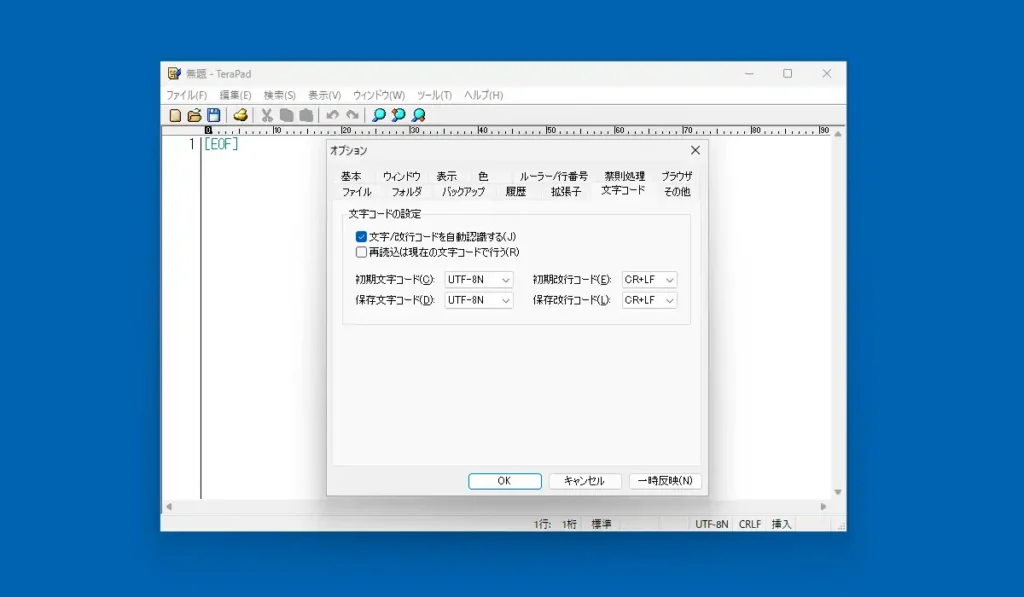

「文字コード」タブを見ていきます。標準で初期文字コードが「SHIFT-JIS」になっている筈ですが、現在では殆ど使われる事が無くなったので保存時の文字コードも含め「UTF-8N」に変更しておきます。改行コードはWindowsで標準の「CR+LF」に。

TeraPad 使い方

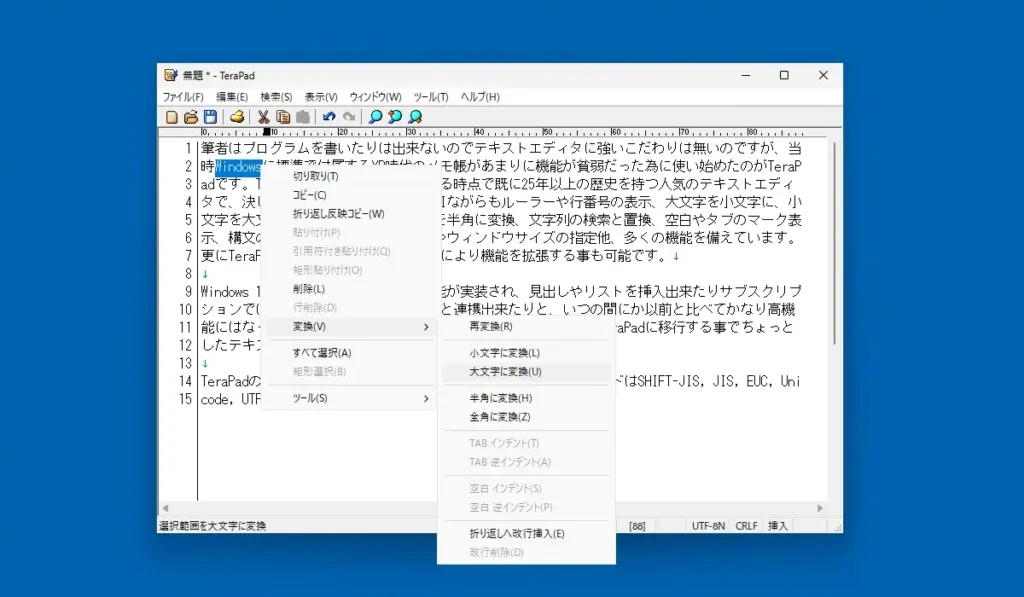

冒頭の方でも書いたように筆者はプログラムを書いたりは出来ないので簡易的な使い方しかしていませんが、編集の際に範囲を選択してメニューの「編集」や右クリックメニューの変換で小文字や大文字、半角や全角に変換、全体を選択状態にして「TABインデント」や「空白インデント」から行頭にタブや空白を挿入する事が出来ます。また、どのような用途で使用するのかは分かりませんが、メニューの短形選択を有効化すると特殊な範囲選択を行う事が出来るようになります。

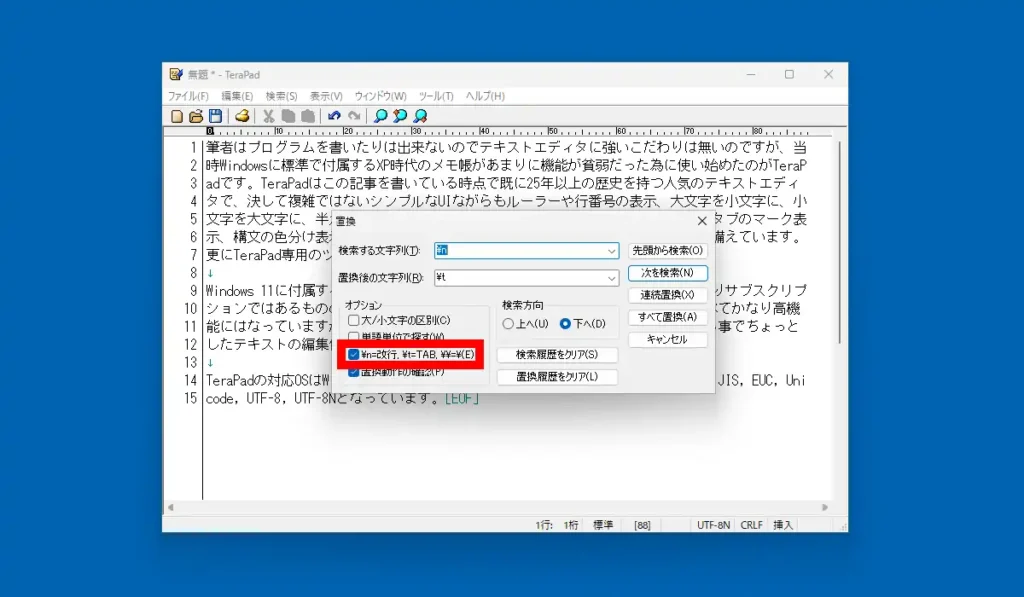

指定の文字列を別の文字列に置き換える置換機能はテキストエディタで良く使用する機能ではありますが、この機能はメニューの「検索」から「置換」を選択して使用する事が出来ます。TeraPadでは改行やタブも置換対象にする事が出来ますが、その場合は置換画面の「¥n=改行,¥t=TAB,¥¥=¥(E)」にチェックを入れて有効化。仮に改行を置換する場合は「検索する文字列」に「\n」と入力、タブを置換する場合は「\t」と入力しておく事で改行やタブが置換の対象となります。

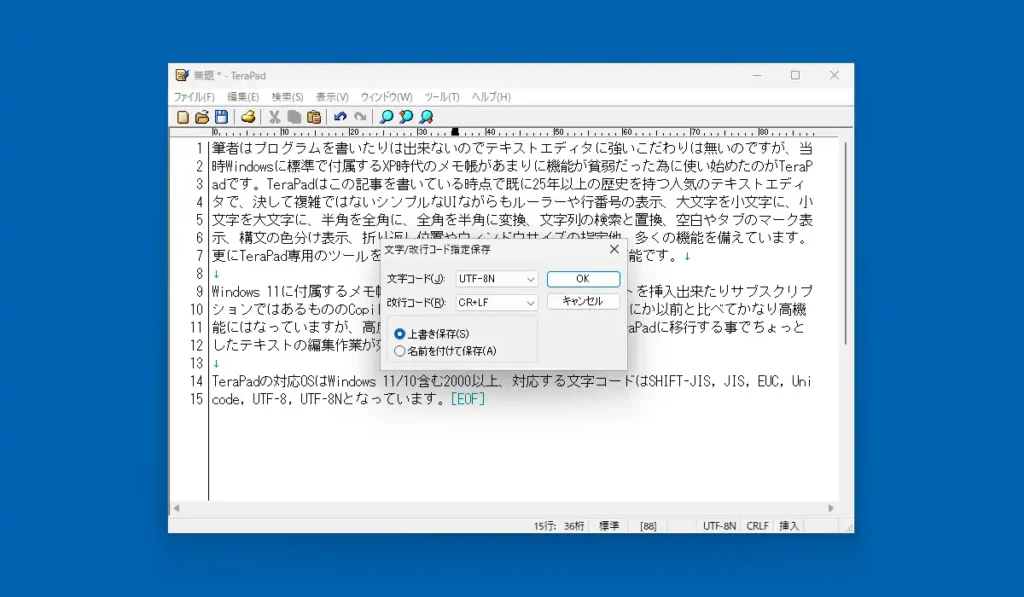

ファイルを保存する際にはツールバーにある保存ボタンやメニューの「ファイル」にある「名前を付けて保存」以外に「文字/改行コード指定保存」から文字コードと改行コードをそれぞれ選択して保存する事が出来ます。更に下で上書き保存と新たに名前を付けて保存を選択出来ます。

ツールを導入

TeraPadでは専用のツールを導入する事で標準機能以外の機能を拡張する事が出来ます。ツールは公式のツールのダウンロードページの他、ユーザーによって作成されたTeraPad ファミリーのページやVectorからダウンロードする事が出来ます。

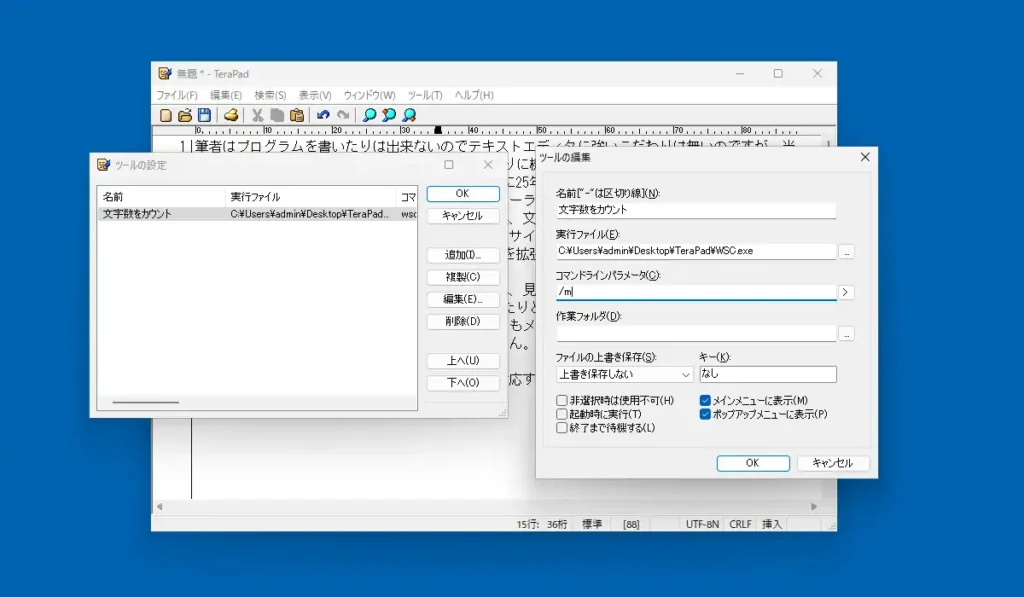

ここでは一例として選択範囲の文字数をカウント表示するWideStrCounterを導入してみました。ダウンロードしたファイルを展開後、中身のプログラムを適当な場所に配置。筆者の場合は「WSC.exe」をプログラムと同じフォルダ内に入れておきました。TeraPadを起動し、メニューの「ツール」にある「ツールの設定」を開き「追加」からツールの登録を行います。

「ツールの編集画面」では「名前」に任意の名前、「実行ファイル」に「WSC.exe」のフルパスを入力、「コマンドラインパラメータ」に「/m」と入力。これらの設定方法は付属のReadme.txtに記載されていますが、各入力内容はツールによって異なります。

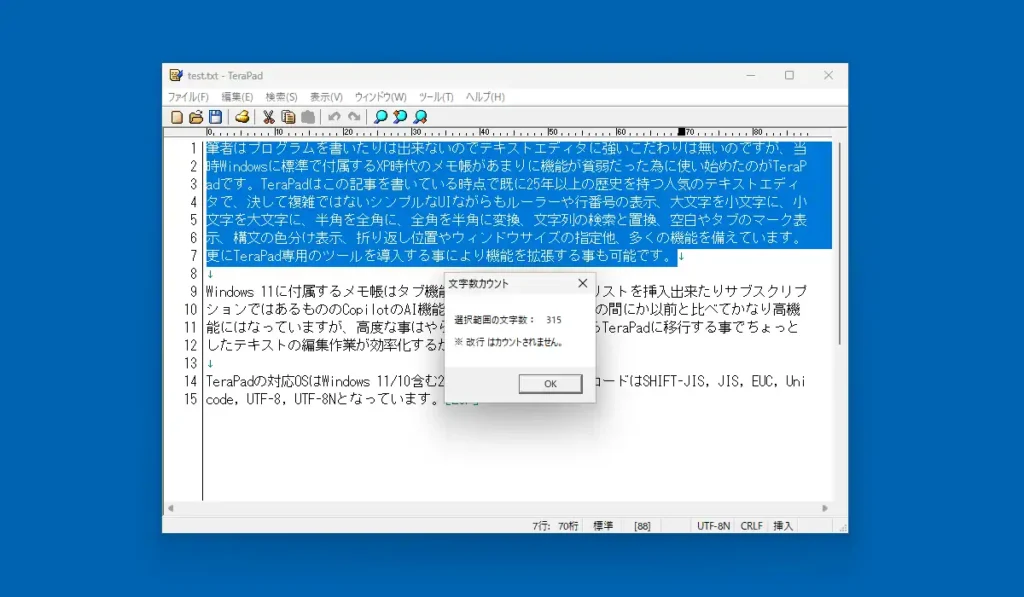

WideStrCounterの場合は範囲を選択し、右クリックメニューの「ツール」から実行出来ます。

TeraPad 備考

当時、初めてTeraPadを使った時に文字コードにUTF-8とUTF-8Nがあり一体何が違うのかと困った経験があるのですが、UTF-8はBOMと呼ばれる文字コードの種類を判別する為の情報が付属する物で、UTF-8Nはそれが付属しない物となります。一般的にBOM付きとBOM無しと呼ばれていますが、ソフトウェアによってはBOM付きでなければ文字化けするといった現象が起こるそうです。ただ筆者の経験上、近年ではBOM無しのUTF-8Nで保存しておいて問題が出た事はありません。

但し設定で初期文字コードをUTF-8Nにしておいても、日本語が含まれない英数字だけが記載されたUTF-8Nのテキストファイルを開くとSHIFT-JISと認識して開かれる現象が昔から発生します。仕様上、仕方ない所なのかもしれませんが、TeraPadで唯一気になる点でもあります。

コメント