RufusはOSのインストーラのISOイメージファイルを元にブータブルUSBメモリを作成出来るソフト、つまりはPC起動直後にOSのインストーラを起動させる事が出来るUSBメモリを作成出来るソフトです。筆者は以前から時折記事で書いているようにブータブルUSBメモリ作成ソフトではVentoyを推しているのですが、同種のソフトとして定番なのが今回記事にするRufusとなります。以前まではWindowsやLinuxのISOファイルからブータブルUSBメモリを作成出来るというだけのシンプル機能なソフトでしたが、現在ではWindows 11のシステム要件に満たないPCに対してセキュアブートやTPM 2.0の要件を削除するカスタム機能が含まれ、本来適合外のPCにWindows 11をインストールする事が出来るようになります。

また、WindowsのHomeエディションでは難しくなっているローカルアカウントを事前に設定して作る機能やインストール途中の設定に表示されるデータ収集の無効化、BitLockerによる自動デバイス暗号化機能を無効化するカスタムを事前に行う事が出来ます。

対応OSはWindows 8以降でオープンソースで開発されており無料で使用する事が出来ます。

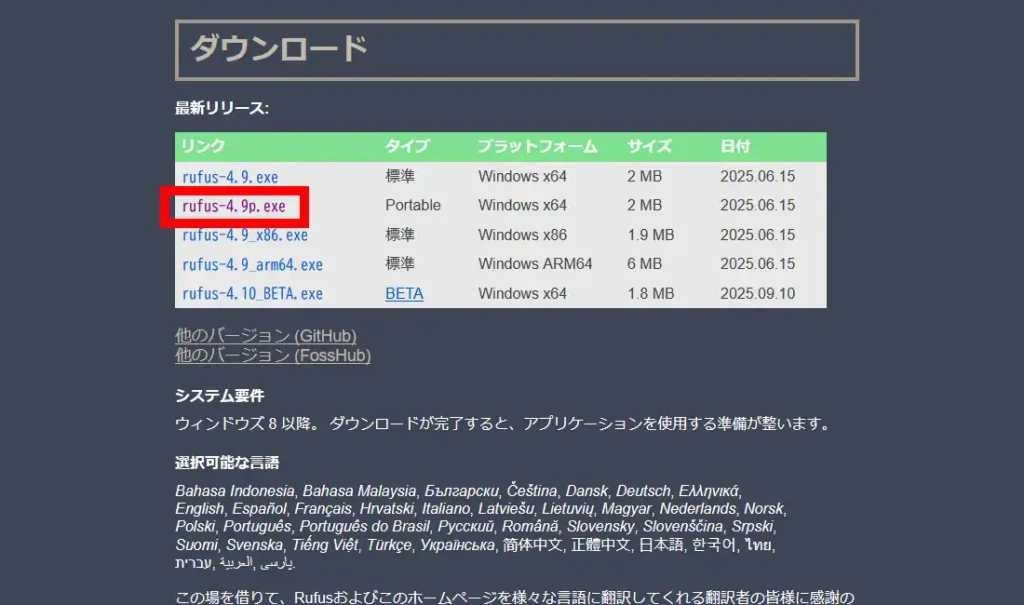

Rufus ダウンロード

Rufus公式サイトのページ上部の「ダウンロード」か、そのままページを下にスクロールするとダウンロードリンクが掲載されています。

複数のダウンロードリンクがありますが、一般的には一番上の標準 Windows x64となっている物を、筆者の場合はPortableとなっているポータブル版をダウンロードしました。更に下にある他のバージョン (GitHub)から旧バージョンや開発途上のBeta版をダウンロードする事も可能です。

Rufus 使い方

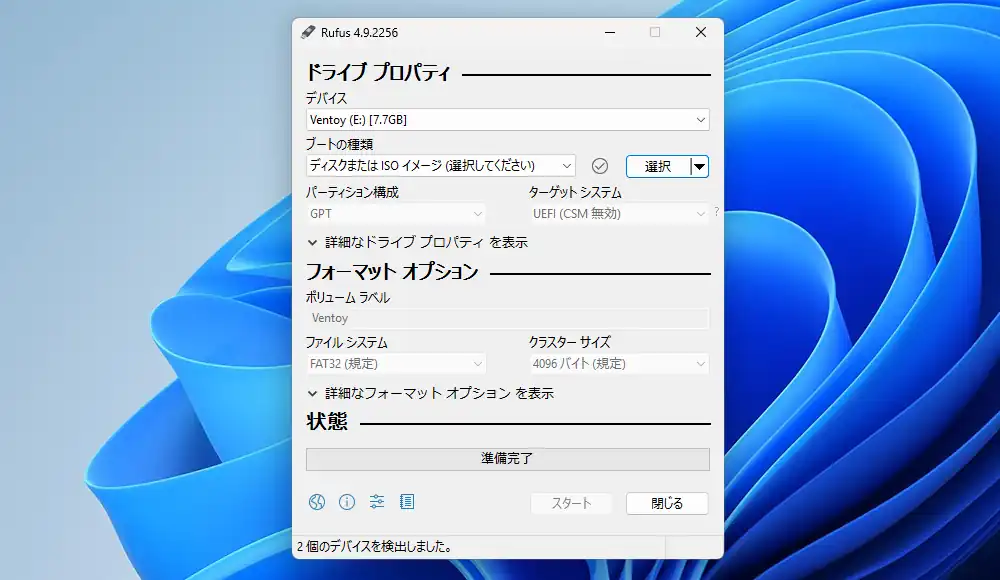

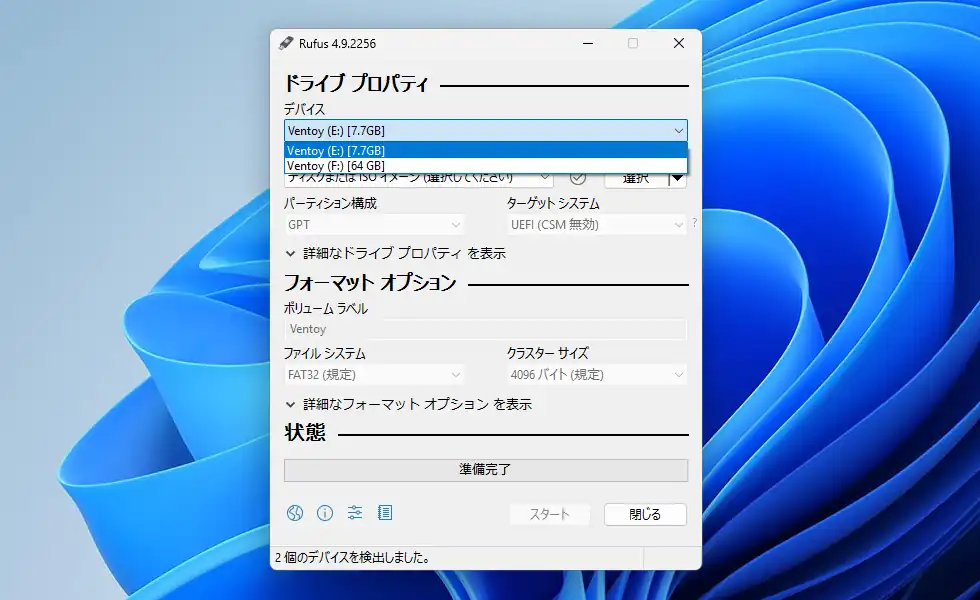

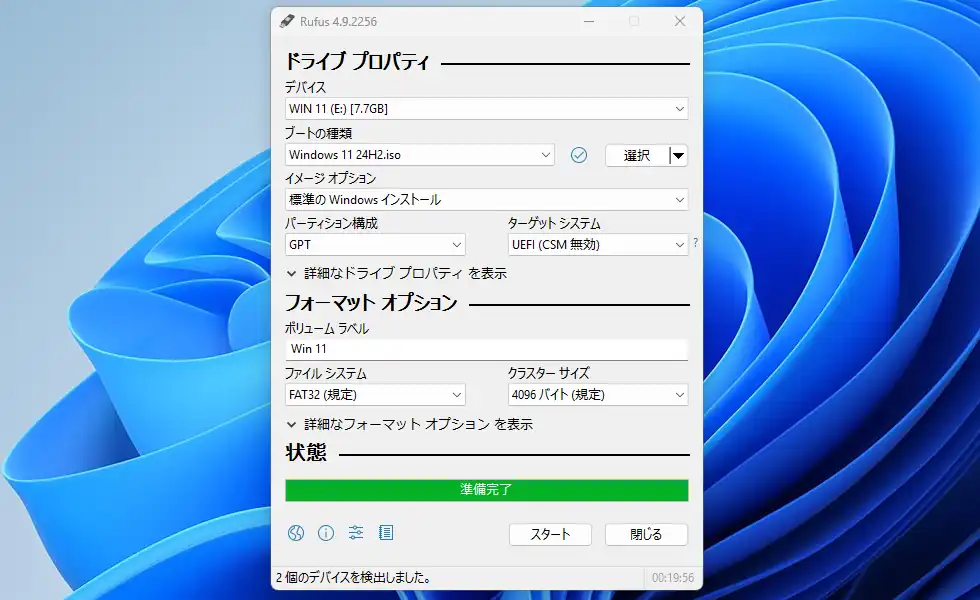

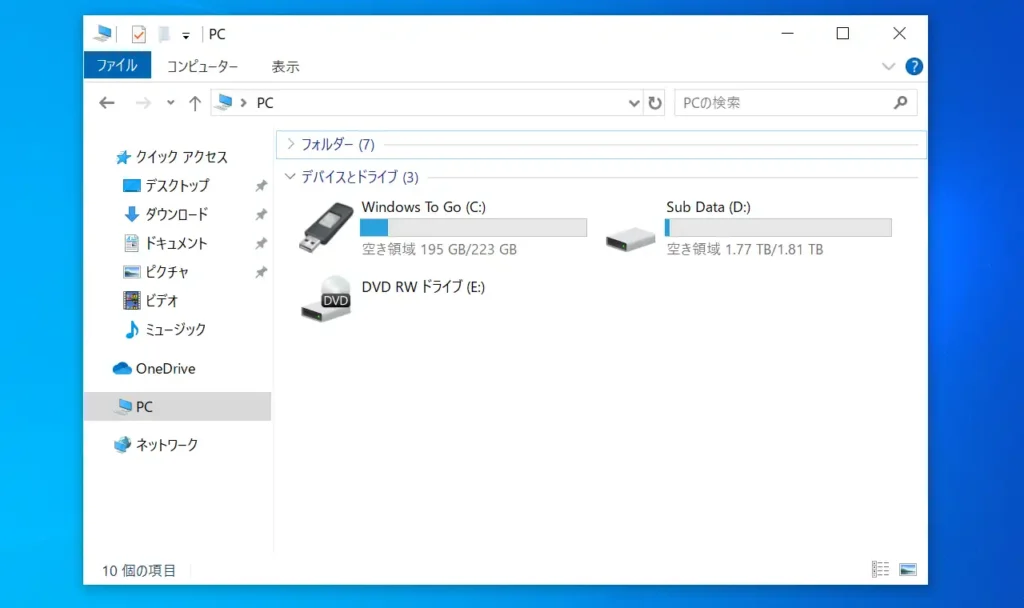

ダウンロードしたRufusを実行して起動します。最初に上部にある「デバイス」の欄で対象のUSBメモリを選択。内部に保存してある既存のデータは全て消えてしまうので間違わないように。

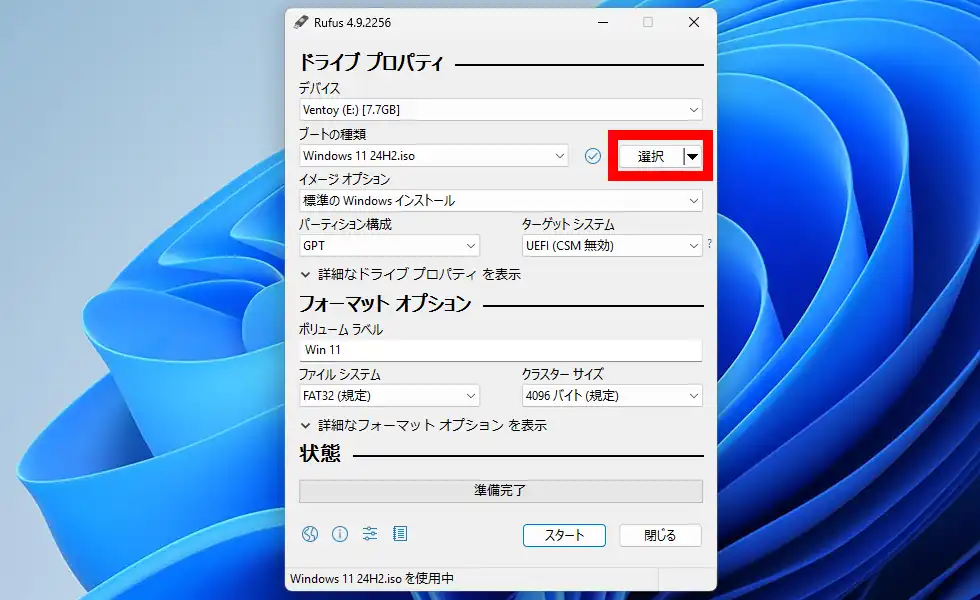

「選択」ボタンをクリックしてISOイメージファイルを選択します。通常はダウンロード済みのISOファイルを選択しますが、端の矢印から「ダウンロード」に切り替えてWindows 10や11をダウンロードする事も可能です。

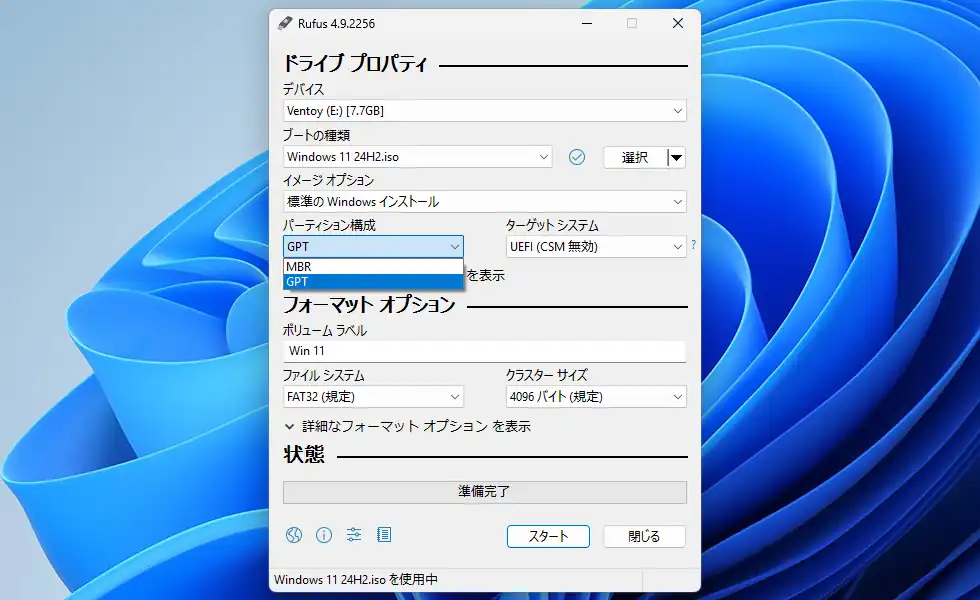

「イメージオプション」では標準の他に「Windows To Go」を選択出来ますが、これについては後述します。「パーティション構成」はGPTとMBRから選択出来ますが、余程古いPCじゃない限りはMBRにする理由は無いのでGPTのままで。「ターゲットシステム」は自動でUEFIとなります。逆にUEFIに対応していない古いPCの場合はここでMBRを選択。その場合は自動で「ターゲットシステム」がBIOSとなります。

「ボリュームラベル」はUSB接続した際に表示される名前になるので判別しやすい名前を付けておきます。「ファイルシステム」や「クラスターサイズ」は変更せず規定ままで。他、「詳細なドライブ プロパティを表示」と「詳細なフォーマット オプションを表示」で隠し設定が表示されますが、殆どの場合は変更の必要性はありません。

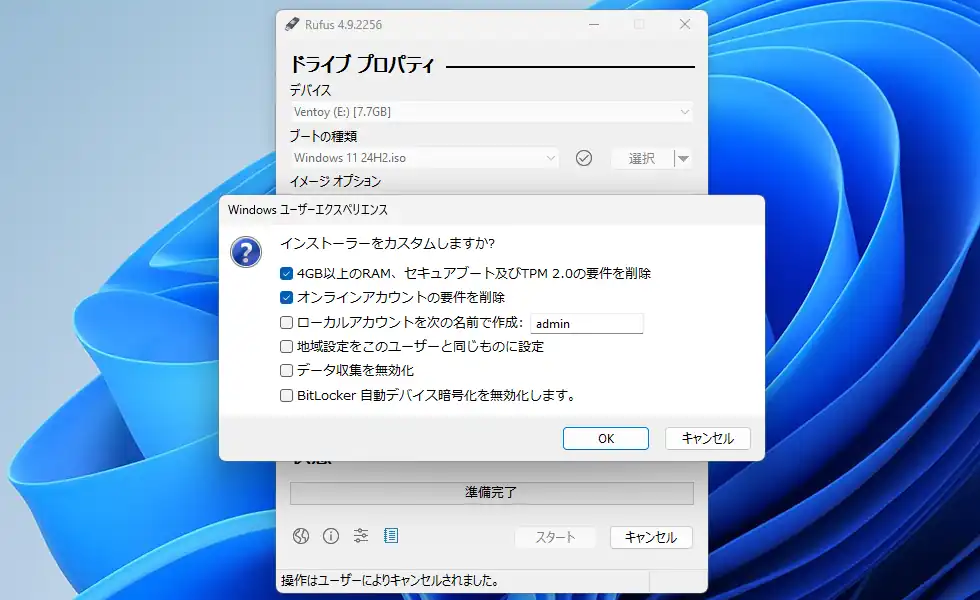

最下部の「スタート」ボタンをクリックするとWindowsのISOを選択している場合は「Windows ユーザーエクスペリエンス」の画面が表示されます。「4GB以上のRAM、セキュアブート及びTPM 2.0の要件を削除」を有効にしておけばWindows 11のシステム要件を満たしていないPCに11をインストールする事も出来る筈です。他に「オンラインアカウントの要件を削除」や「ローカルアカウント…」から自動でローカルアカウントをWindowsインストール時に作成する機能もあります。

Windows 11のシステム要件を満たしているPCの場合は「4GB以上のRAM…」といった部分にはチェックを入れず、余計な事はしない方が良さそう。

更に進むとデータが消去される旨の警告、場合によってはパーティションを損失する旨の警告が表示されますが、それらを確認して「OK」で進むとUSBメモリに書き込みが始まります。下部に進捗情報が表示され終了すると「準部完了」の部分が100%の状態になります。

因みに「Windows ユーザーエクスペリエンス」の項目を全チェックで作成して仮想PCで起動してインストールしてみましたが、ローカルアカウントも自動で作られていたりと中々に便利。

RufusでWindows To Goを作成

Windows To Goについて簡潔に説明するとUSB接続デバイスからWindowsを起動出来る機能です。要は外付けUSBメモリやUSB接続のSSD/HDD内にWindowsをインストールして、そのWindowsを起動するという事。筆者は手持ちに2.5インチ用SSD/HDDのUSB変換アダプターがあり昔使用していた余りのSSDを装着しているので、これにWindows To GoをRufusを使ってインストールしてみました。

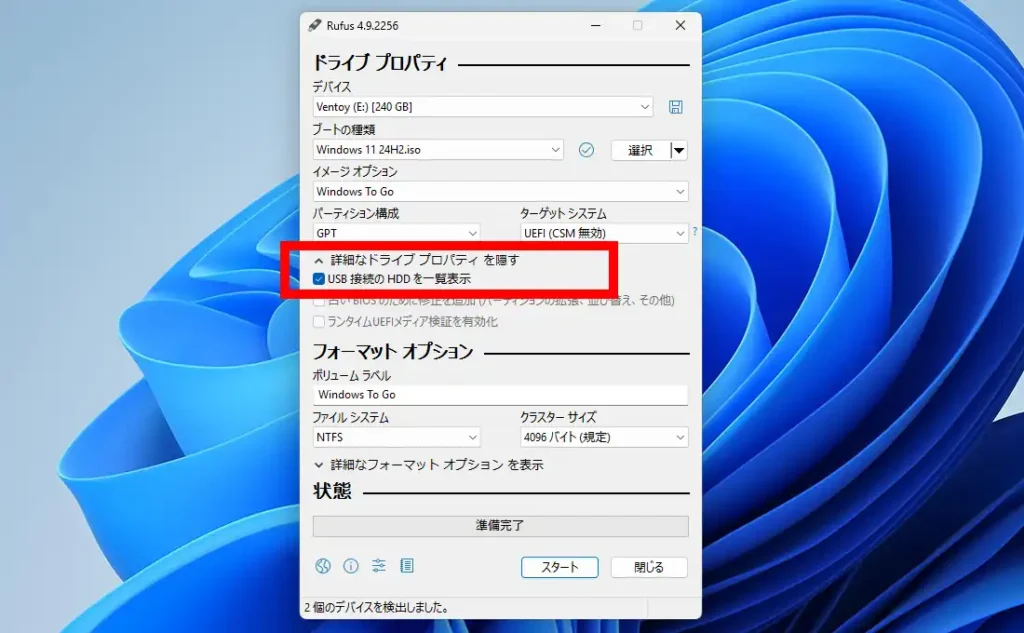

Windows To Goをインストールする場合は「イメージオプション」を「Windows To Go」に変更、USB接続のSSD/HDDを選択する場合は「詳細なドライブプロパティ」を開き「USB接続のHDDを一覧表示」を有効にしておきます。これでデバイスの欄から選択可能に。他、ファイルシステムもNTFSに自動で変更されている筈です。

ここから先はエディションの選択がありますが、それ以降はブータブルUSBの作成手順とほぼ同じ。「Windows ユーザーエクスペリエンス」もあり、自動でローカルカウントも作成出来ます。因みに最初はWindows 11で作成したのですが起動途中でエラーが出たのでWindows 10で作り直したら問題無く起動出来ました。ただこれが何の役に立つかは筆者も分かりません。

他、作成したブータブルUSBやWindows To Goの起動についてはVentoyからイメージファイルを起動するで記載している手順とほぼ同じ。かなり古いPCを除けばブートメニューが用意されている筈なので、使用しているPCメーカーのブートメニューを調べて起動させます。

Rufus 備考

冒頭の方でも書いた通り筆者はVentoy推しではあるのですが、システム要件に満たないPCにWindows 11をインストールする事が出来るブータブルUSBを作成出来る機能は魅力的。ただ、本来適合外のPCにインストールするというのは安全性の面で不安は残ります。それは別として最近のHomeエディションはローカルアカウントを作れなくなっているという話を聞くのですが、Rufusなら簡単にローカルアカウントが作れるようになっているのも大きな魅力です。

他、Ventoyではセキュアブートが有効だと初回起動時にエラー画面が出てちょっとした設定を行う必要があるのですが、Rufusで作成したブータブルUSBだとセキュアブート環境でもそのような面倒な作業を必要としないのも良いですね。どちらも一長一短あるのですが、あまりこのような作業に慣れていない方だったら定番なだけあって情報も豊富なRufusの方がお勧めです。

コメント