外部の映像出力機器からPC内に映像データを取り込みたいって思った事はありませんか?筆者の場合、昔テレビレコーダーで録画したサッカーの試合を何らかの方法でPCに取り込んで保存しておきたいと考えていたのですが、テレビ放送のデータはHDCPという著作権保護技術でコピーガードされている為、単純にデータをコピーしてPCに移動するといった事が出来ません。もし録画機器が故障して使えなくなってしまうと、その機器内に保存してある録画データは諦める他ありません。それを避けるのに昔ながらのDVD/BDに保存しておくといった方法も無くは無いのですが、光ディスク自体が下火になっている上にディスクドライブに挿入したり取り出したりといった手間が面倒です。

そこで今回はHDCPでコピーガードされているコンテンツも含め、テレビレーコーダーやゲーム機などの映像をPC内に取り込んで保存出来るキャプチャ機の話を記事にします。昔までこの手の機器は拡張スロットに挿して使用するタイプが殆どだった為、未だにキャプチャボードやキャプチャカードと呼ばれていますが、現在はUSB接続の手軽なタイプが主流となっています。価格は安い物で2,000円弱、高価な物だと万単位となっていますが、逆に安物の方が良かったりする事も。と言うのも直接販売ページには書かれていませんが、安物の方がHDCPでコピーガードされているコンテンツも取り込む事が出来ます。ここら辺は色々とグレーゾーンな話となりますが、筆者は例えコピーガードをすり抜けてコンテンツをコピーしても個人で楽しむ範囲であれば合法だと考えています。また、誤解の無いように書いておくと今回の記事は飽くまでも外部機器から映像を取り込む話であってコピーガードされたコンテンツをコピーしようという話ではありません。

筆者が購入したキャプチャ機

筆者が購入したのはAmazonで販売していた下の製品。いつ購入したかも忘れていましたが、確認すると昨年の5月でした。製品名は存在しないのか意図的に出していないのか分かりませんが、当時は2024年最新キャプチャーボードとして販売されていたのを記憶しています。

片方がHDMI端子の入力になっており反対側のケーブルがUSBのType-Aとなっています。つまりPCにUSB接続して、その反対側のHDMI入力側にテレビレコーダーやゲーム機をHDMIケーブルで接続する仕組みとなります。因みにゲームを遊びながらプレイ映像を録画するといった用途なら遅延の少ないパススルーと言う機能が付いている物が良いらしいです。例えばこれのような製品。HDMIの入力と出力の両方が付いていて入力の方はゲーム機に、出力の方はテレビに接続となる筈です。

筆者が購入したこの製品は体感的に0.5秒以上は遅延を感じるのでゲームプレイの録画用途には向きません。ただ冒頭の方でも書いた通りテレビレコーダーの録画データをキャプチャする目的で購入したので、その用途では特に不満はありませんでした。また、ソフトウェアは付属していないので、OBSと言うオープンソースの無料キャプチャソフトウェアを使用して取り込んだ映像をPC内にキャプチャ保存します。

OBSのダウンロードと準備

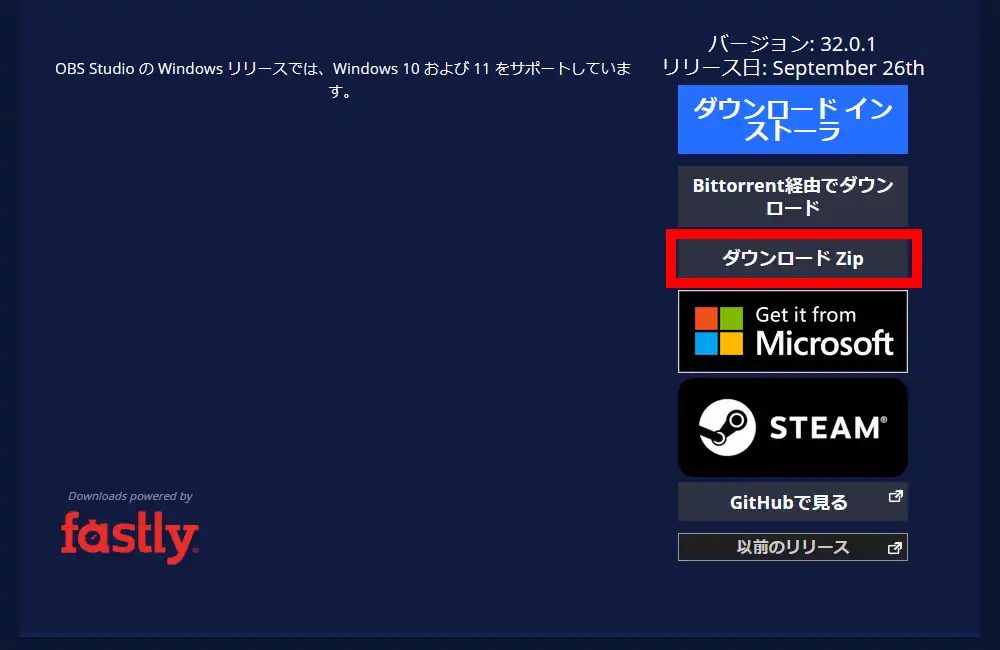

OBS公式サイトを表示して「Windows」となっているリンクをクリックすればWindows用インストーラが即ダウンロードされます。インストーラタイプじゃない物を使用したい場合は上部メニューにある「ダウンロード」からダウンロードページを表示。

ダウンロードページの少し下側に「ダウンロードZip」のリンクがあるので、これをクリックしてダウンロード。こちらの方は圧縮ファイル展開後に即使用出来るタイプで筆者もこちらを使用しています。

インストーラタイプをダウンロードした場合は実行してインストールウィザードに従ってインストール、Zipの方をダウンロードした場合は展開後に適当な場所に配置。因みにZipの方は「bin」「64bit」とフォルダを辿っていくと「obs64.exe」があり、これがOBSの実行ファイルとなります。

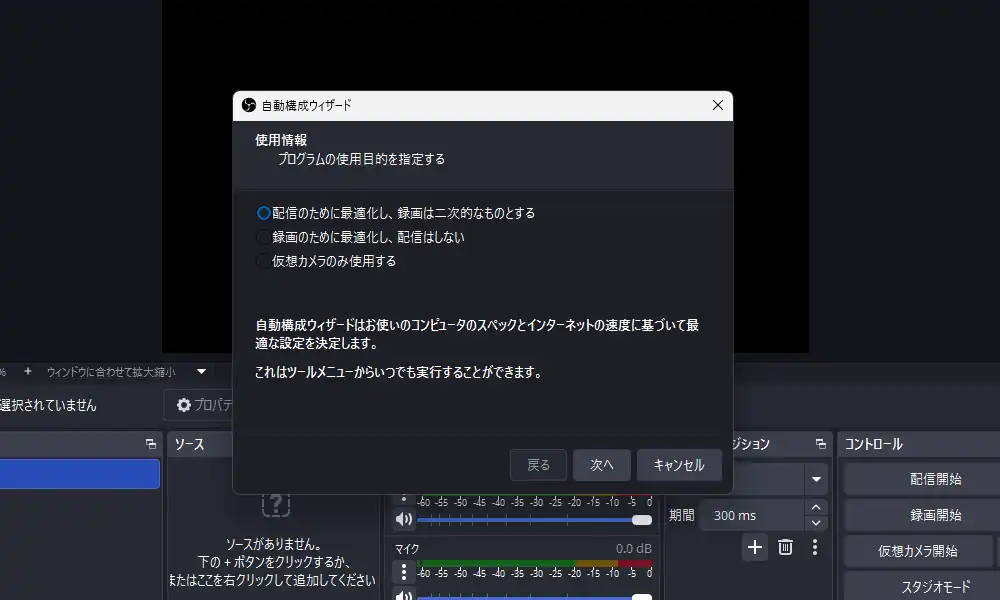

OBS初回起動時、「自動構成ウィザード」が最初に起動します。最初にプログラムの使用目的を選択しますが、筆者の様なキャプチャ用途なら「録画のために最適化…」を選択して進みます。更に解像度やFPS(1秒間のフレーム数)の選択があり、最後に用途に応じて最適化されます。

OBS 設定

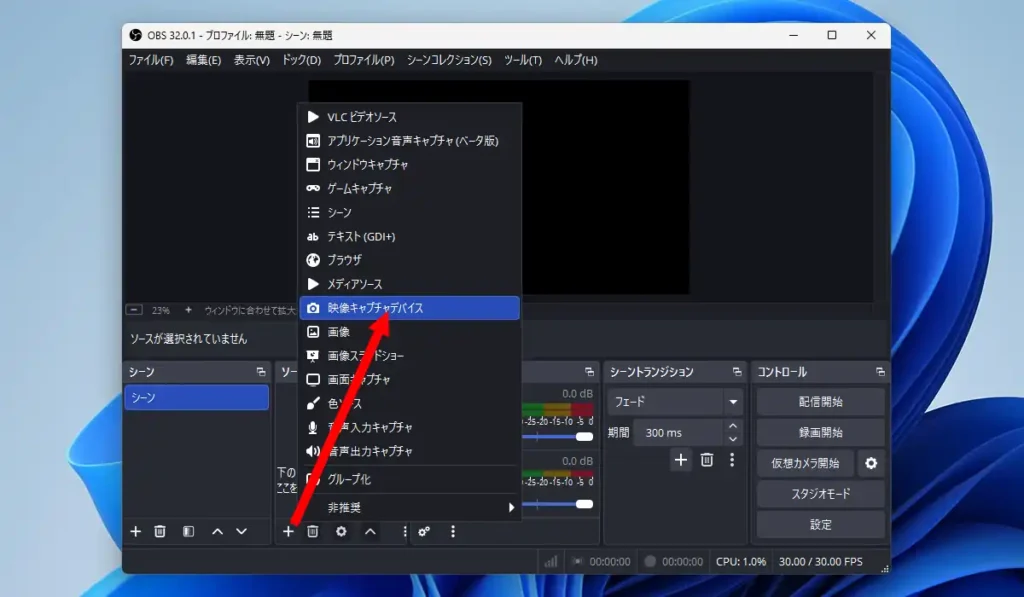

ここから先はキャプチャ機を通して外部機器の映像出力とPCを接続している事を前提に進めていきます。ソースの欄にある+ボタンから入力ソースを追加します。キャプチャ機からの入力の場合は「映像キャプチャデバイス」を選択。

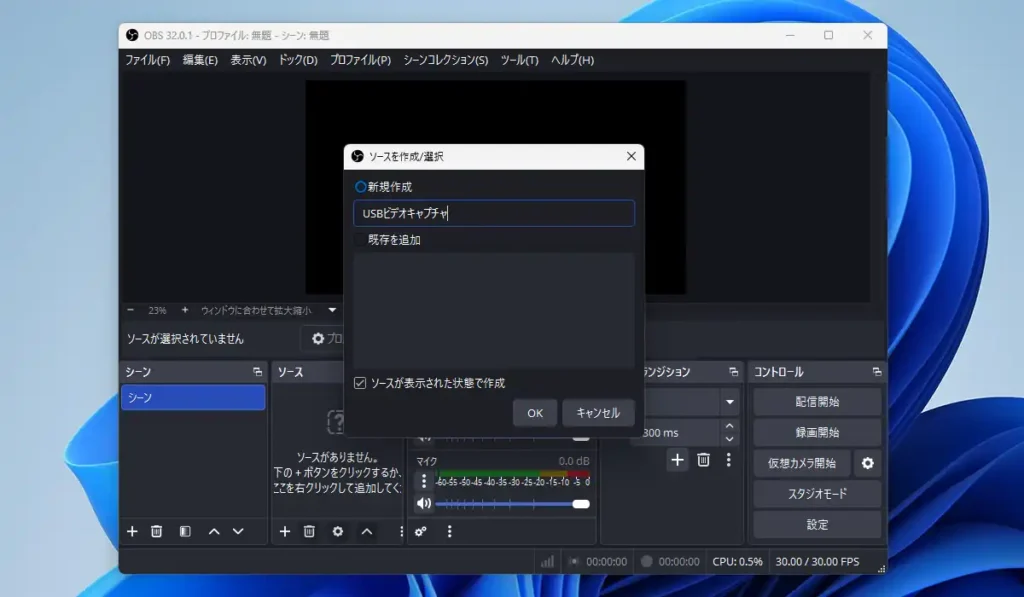

ソースを作成画面で適当な名前を付けて「OK」で進みます。

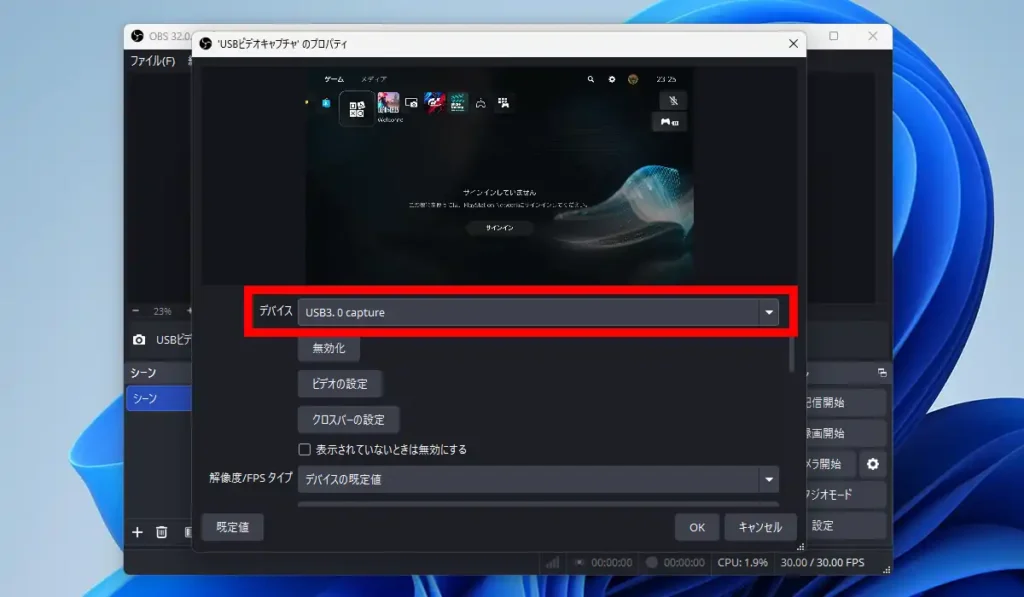

デバイスの欄でキャプチャ機を選択。名称は機器によって異なる筈ですが、筆者手持ちのキャプチャ機は「USB3.0 capture」となっていました。下に幾つかの設定がありますが、今回はこの状態で「OK」で保存してこの画面を閉じます。

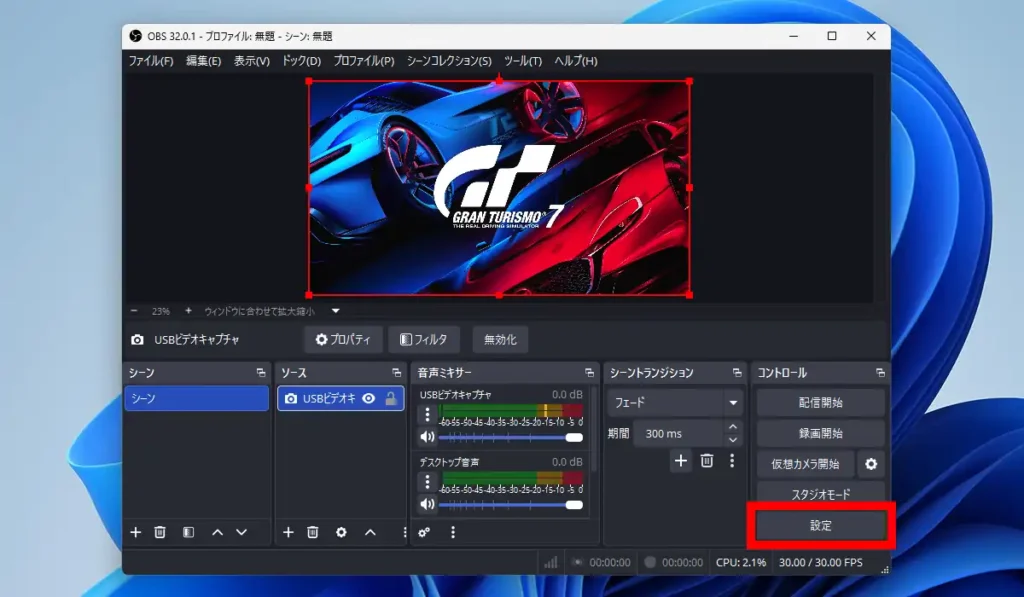

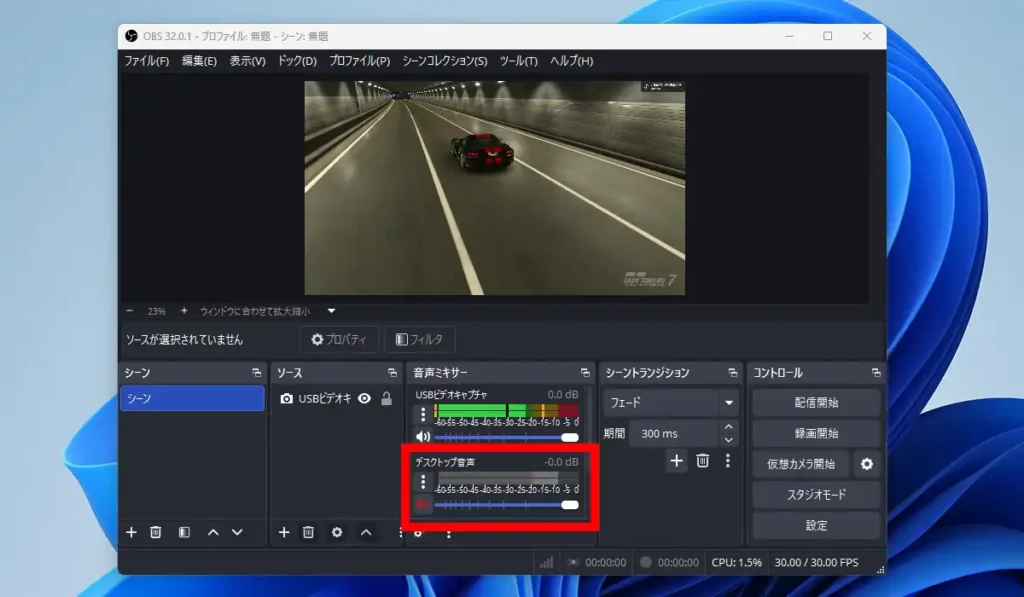

今回はキャプチャ機にゲーム機を接続していますがOBSの画面内にしっかりと表示されているのが確認出来ます。この状態で右にある「コントロール」の「録画開始」で動画としてキャプチャ出来る状態ですが、その前に「設定」ボタンから幾つかの設定を見ていきます。

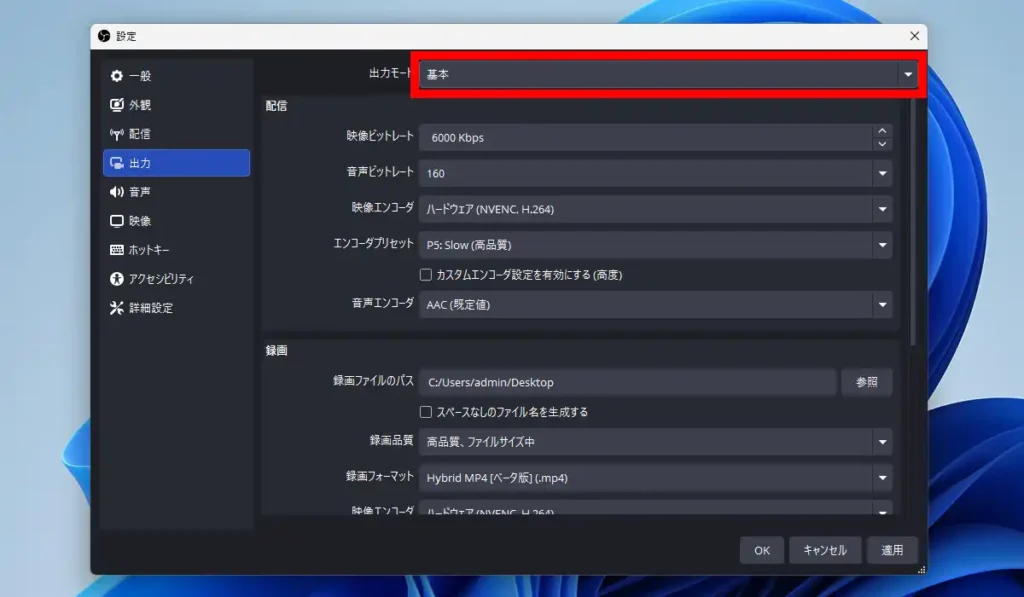

設定についてはザックリとしか書きませんが、映像キャプチャで重要なのは「出力」の部分。「基本」のままで設定しても良いのですが、上部のメニューを「詳細」に変更するとより細かく設定が可能です。

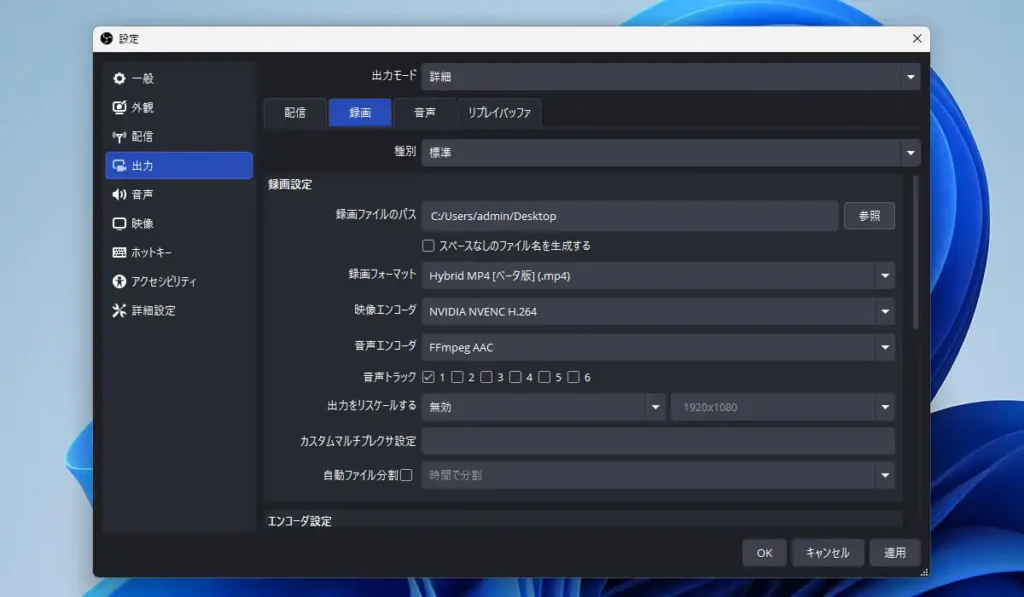

「詳細」画面の「録画」に切り替えて「録画ファイルのパス」で保存先や「映像エンコーダ」で変換に使用するエンコーダを指定出来ますが、下にスクロールすると更にレート制御の種類やビットレートを指定する事が出来ます。特にビットレートは録画ファイルの画質に大きく影響します。

仮にテレビレコーダーの録画番組をキャプチャしてPCに取り込む場合は、レコーダーで該当する録画番組を再生、それに合わせてOBSで「録画開始」で録画番組のキャプチャとなります。ただ、キャプチャ中は標準のままだと通知音などのPCの音も拾ってしまうので「デスクトップ音声」は無効化しておくのがお勧め。これによりキャプチャデバイス経由のみの映像と音声が録画保存されます。

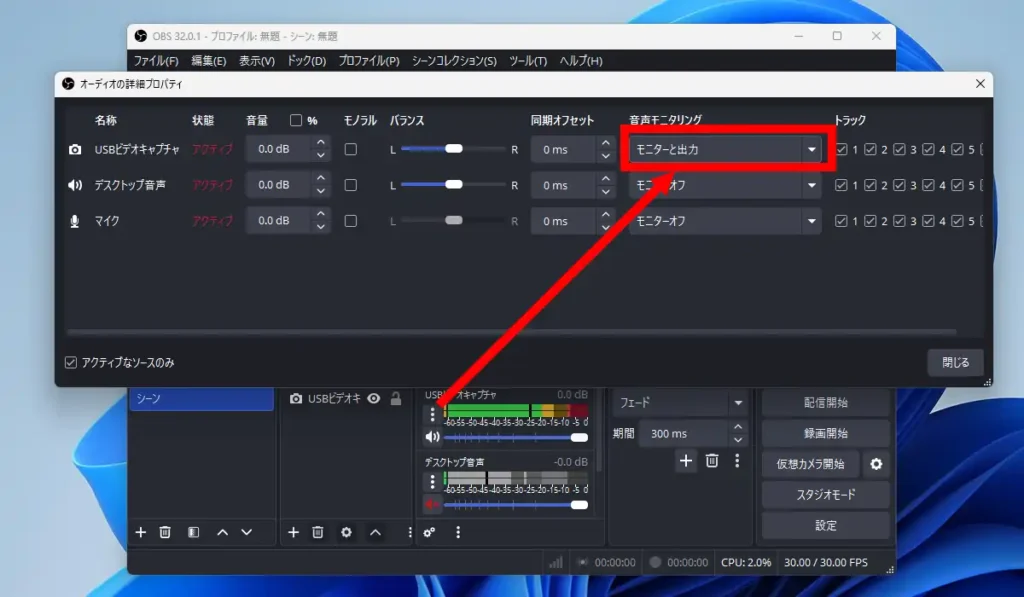

また、USBキャプチャ経由での音声を流したいといった場合は音声ミキサーの3点ボタンにあるメニューの「オーディオの詳細プロパティ」を開き該当するデバイスの音声モニタリングを「モニターオフ」から「モニターと出力」に変更。これでキャプチャ元の音声をディスプレイ内蔵スピーカーなどで流す事が出来ます。

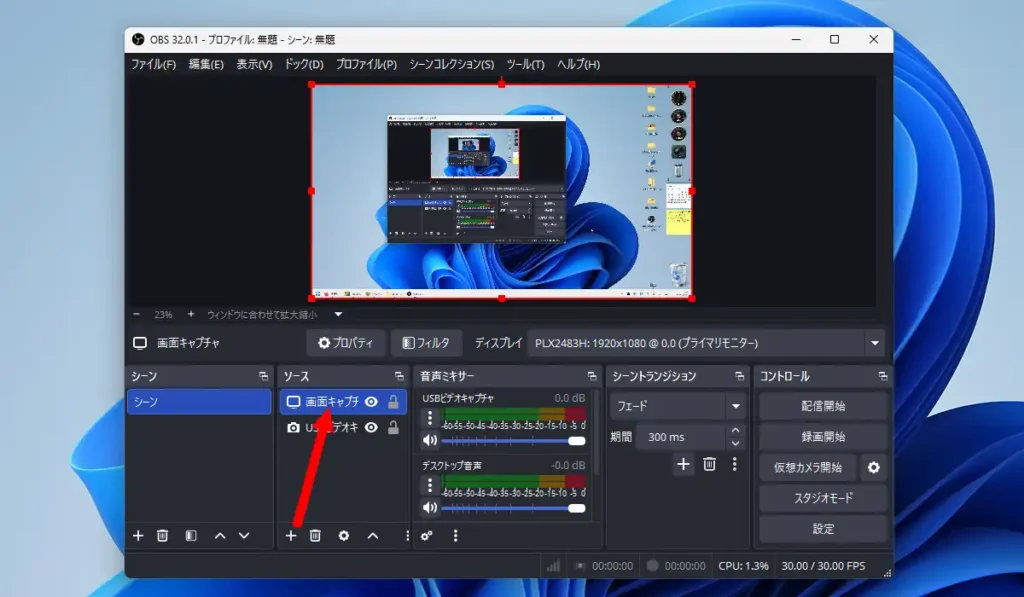

他、今回の件とは関係無い話となりますが、OBSはデスクトップ動画キャプチャも優秀です。ソース欄の+ボタンから「画面キャプチャ」を選択して追加で使用出来ます。PCゲームのプレイ映像を録画したいといった用途ならこの機能や指定のウィンドウのみをキャプチャするウィンドウキャプチャを使用します。

注意点としてソースの欄はレイヤー構造になっています。つまり複数登録してあると重なって表示されます。上にあるほど前面表示となるので、複数のソースを登録後にUSBキャプチャの画面が表示されないといった場合は、ソースの位置を確認してみて下さい。また、目のマークをクリックすると非表示化出来ます。

キャプチャ機、OBS備考

キャプチャ機って昔はかなり高くて何千円とかで買える物では無かったのですが、現在ではたった2,000円程度でここまで出来るのは良い時代になったなと感じます。肝心のキャプチャ動画の画質の方ですが、多少の劣化はあるものの強く画質にこだわりが無ければ十分といった所。筆者のOBSの設定が甘いという部分もあるとは思いますが、ソース元と比較して色合いが微妙に違ったりや多少のチラツキなども感じますが、価格を考慮すれば十分かなとも思います。

それとOBSは超優秀なソフトで、最後の方で少し触れましたがデスクトップ画面やウィンドウ画面の動画キャプチャが出来ますが、実はこのブログでもかなり有効活用しています。直接動画を掲載する事はありませんが、一部記事では動画で保存しておいて後から画像を切り出すといった方法でスクリーンショットを作成している事もあります。他に画面上に表示している動画サイトの動画をキャプチャして保存するといった用途でも使えます。

コメント