まず最初に、この記事はDigiarty Software, Inc.様から頂いたレビュー依頼をきっかけに作成しています。金銭は受け取らない代わりに否定的な内容も含め自由に記事を書くという条件の下で依頼を受けましたが、永久ライセンスをタダで頂いているので若干評価が甘めになるかもしれません。

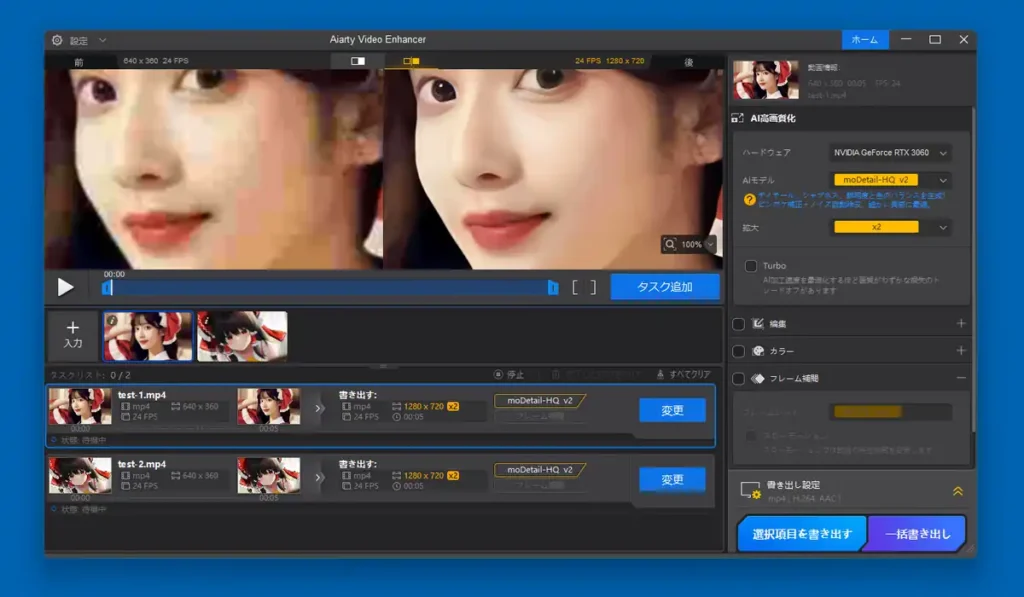

さて、ここからが本題。今回記事にするのはノイズの除去やアップスケーリングにより動画を高画質化出来るAiarty Video Enhancerとなります。過去に同種のソフトウェアではVideo2XやREAL Video Enhancerを掲載していますが、これら無料で使用出来るオープンソースのソフトと異なりAiarty Video Enhancerは有料ソフトとなっています。主な特徴としては3つのAIモデルから選択出来る高画質化機能の他、アップスケーリングでは2倍や4倍以外に自身で解像度の指定が可能。それ以外に回転や反転、クロップといった簡易編集やカラー調整、フレーム補完、音声ノイズ除去機能を備えています。

対応OSはWindows 11含む10 バージョン1809以上の他、macOS版も用意されています。動作環境はメモリ8GB以上(推奨16GB)、GPUはNVIDIA GeForce GTX 600以降、AMD Radeon HD 7000以降、Haswell以降のIntel Graphicsとなっていますが、TensorRTを使用した高速な変換ではNVIDIA GeForce RTX 20シリーズ以降のGPUが必要です。

入力に対応する動画形式を公式からそのまま抜粋するとavi, flv, mp4, mkv, mov, webm, wmv, ts, m2ts, mts, m4v, 3gp, 3g2, rm, rmvb, mpeg, mxf, ogv, vob, asf, divx, f4vとなっています。出力形式はmp4とmovの2種で、映像の変換はH.264/MPEG-4 AVC, HEVC/H.265, AV1形式、音声の変換はaacとmp3形式に対応しています。

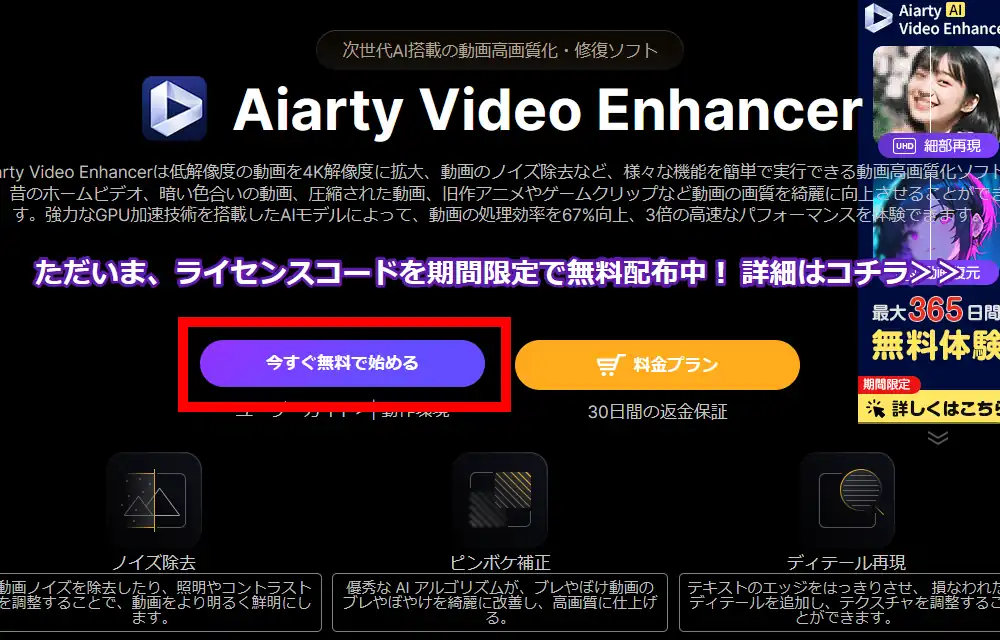

Aiarty Video Enhancer ダウンロードとインストール

公式サイトにアクセスして「今すぐ無料で始める」からAiarty Video Enhancerのインストーラをダウンロードします。因みに2分間の処理まで可能な体験版も同じインストーラとなっているので興味があれば試してみて下さい。また、体験版では変換出力した動画に透かしが入ります。

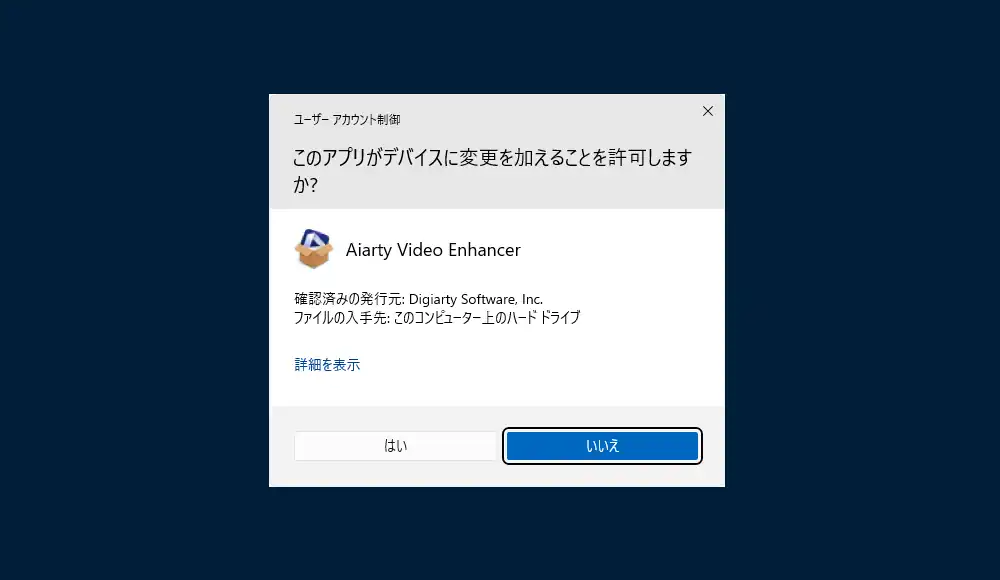

ダウンロードしたインストーラを実行すると「ユーザーアカウント制御」画面が表示される場合があるので、「はい」で許可します。

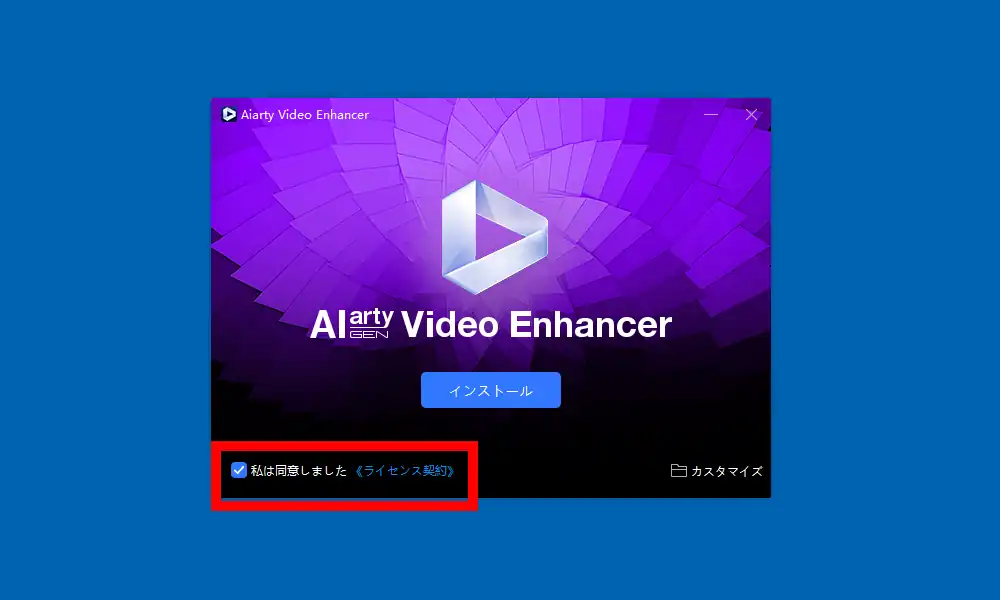

インストーラの初期画面起動後、左下にライセンス契約への同意確認があるのでチェックが入っているのを確認して中央の「インストール」ボタンからインストールを実行。必要性はありませんが、右下の「カスタマイズ」からインストール先の確認と変更が出来ます。

インストールの進捗画面が表示されます。終了するとWebブラウザでライセンスの価格情報や特価情報が掲載されている「インストール完了」ページが表示されます。

Aiarty Video Enhancer 使い方

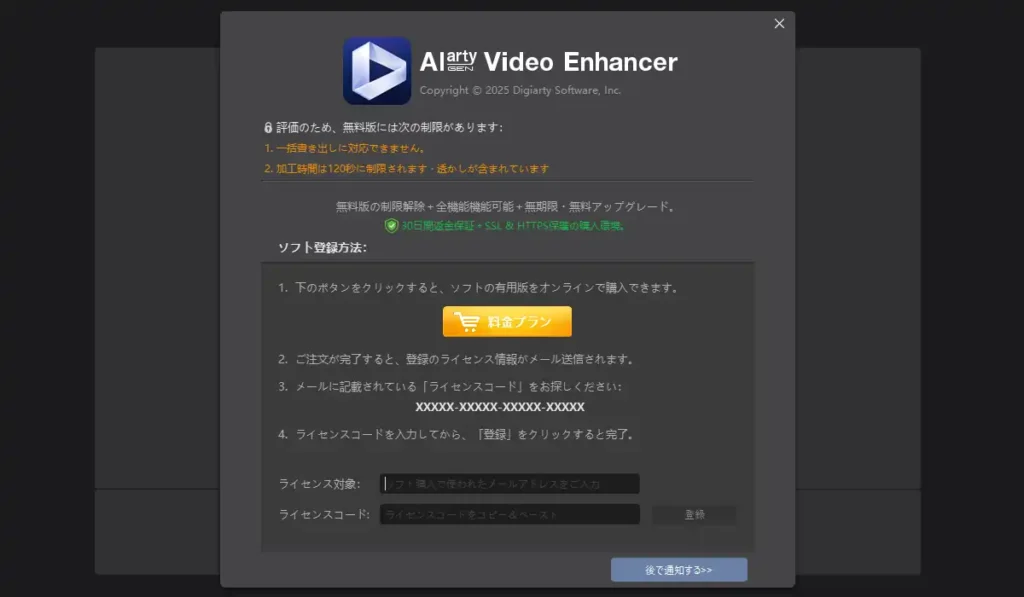

Aiarty Video Enhancerの初回起動時にライセンスの登録画面が表示されますが体験版として使用する場合は右上の×ボタンでこの画面を閉じます。筆者はライセンスをタダで頂いたので、ここから「ライセンス対象」の欄にメールアドレス、「ライセンスコード」の欄にコードを入力してアクティベートしました。

まずは画面左上にある「設定」ボタンからメニューの「設定」を開いて設定内容を確認します。因みにライセンスが未登録の状態であればここのメニューに「登録」が表示されているので、それからライセンス登録画面を表示出来ます。

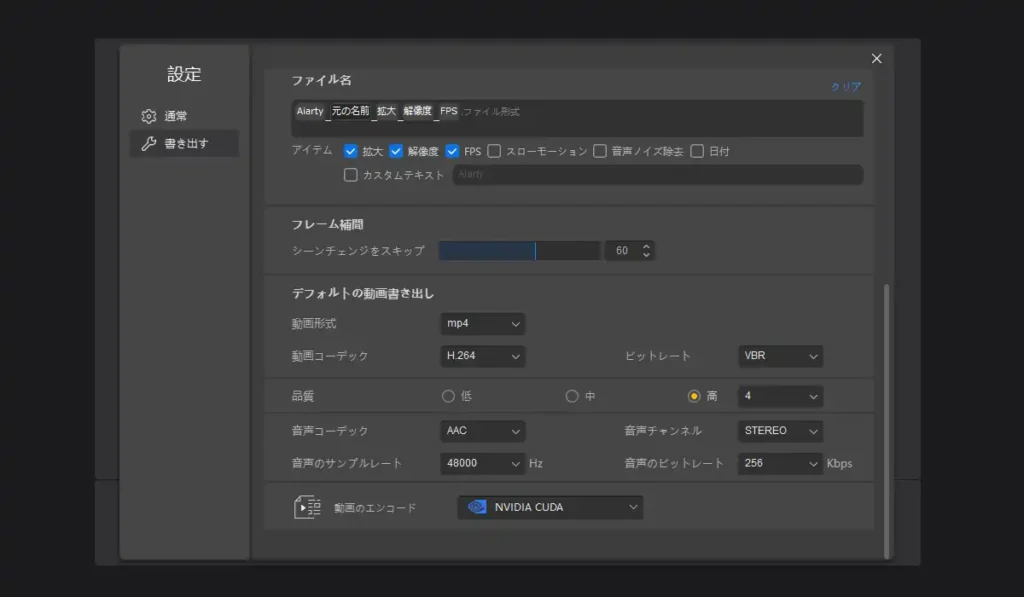

設定画面では上部にある「書き出し先」で標準の保存先を設定可能。それ以外の「モデルパス」などは変更すると動作しなくなるので標準のままで。下にスクロールすると「ファイル名」で出力保存される際の動画のファイル名の規則を設定出来ます。標準でファイル名に拡大(倍率)と解像度、FPSの数値が加わるようになっています。

「フレーム補完」にある「シーンチェンジをスキップ」は数値を変えて検証してみましたが現状、どのような影響があるのか不明。

デフォルトの動画書き出しでは「動画形式」でmp4かmovからコンテナ形式を、「動画コーデック」でH.264の他にH.265、AV1に切り替えて映像の変換形式を、「ビットレート」でVBR(変化の多いシーンに多くの容量を割り当てる可変ビットレート)、CBR(常に一定の固定ビットレート)、ABR(平均値を基準にした可変ビットレート)を選択出来ます。他、品質で低中高の3段階以外に数値(大きいほど高画質)で映像品質を指定出来る他、更に下で音声の形式やビットレートも指定可能。

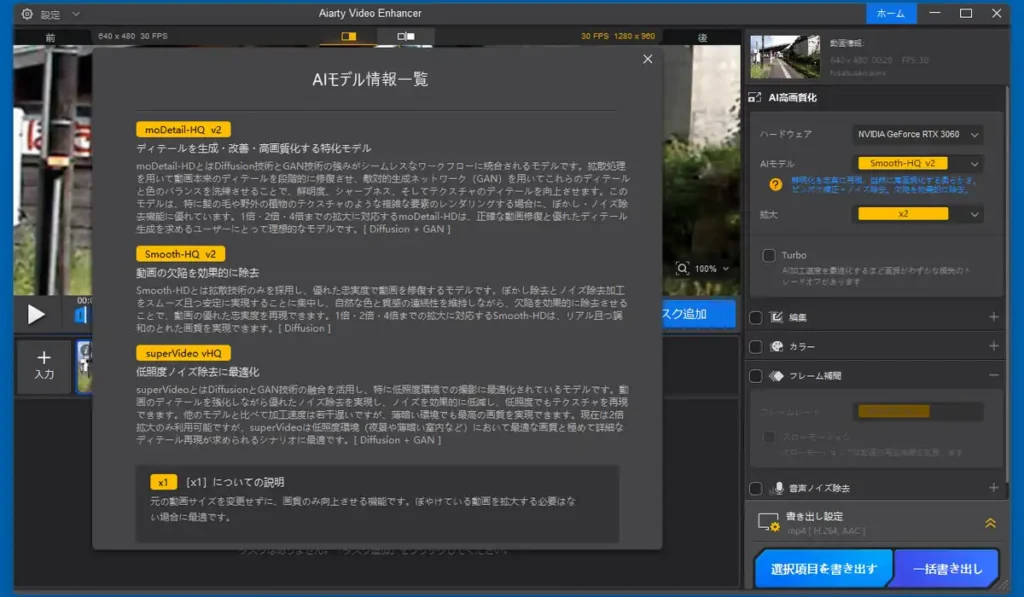

変換目的のファイルを入力します。入力方法は画面内に大きく表示されている+ボタンか直接画面内にファイルをドロップ。初めて使用する際には3つあるモデルの特徴が説明画面に表示されます。

モデルの特徴について説明画面の内容をざっと要約した上で下に抜粋します。

- moDetail-HQ v2

- Diffusion技術とGAN技術の強みが統合されたディテール生成、改善、高画質化に特化したモデル。拡散処理を用いて動画本来のディテールを段階的に修復させ、GANを用いてディテールと色のバランスを洗練させる事で鮮明度、シャープネス、テクスチャのディテールを向上させる。特に髪の毛や野外の植物のテクスチャのような複雑な要素をレンダリングする場合に、ぼかしとノイズ除去に優れている。

- Smooth-HQ v2

- 動画の欠陥を効果的に除去する拡散技術のみを採用し、便れた忠実度で動画を修復するモデル。ぼかし除去とノイズ除去加工をスムーズかつ安定して実現する事で自然な色と質感を維持しながら、欠陥を効果的に除去させ、動画の優れた忠実度を再現出来る。

- superVideo vHQ

- Diffusion技術とGAN技術の融合を活用し、低照度ノイズ除去に最適化されたモデル。動画のディテールを強化しながらノイズを効果的に低減し、低照度でもテクスチャを再現出来る。他のモデルと比べて変換速度は若干遅いが、薄暗い映像でも最高の画質を実現出来る。

纏めるとmoDetail-HQ v2が汎用性のある優れたモデルで映像次第ではSmooth-HQ v2と使い分け、薄暗い映像にはsuperVideo vHQがお勧めといった所でしょうか。また、moDetail-HQ v2とSmooth-HQ v2はアップスケーリングで等倍、2倍、4倍に対応していますが、superVideo vHQは2倍のみとなっています。

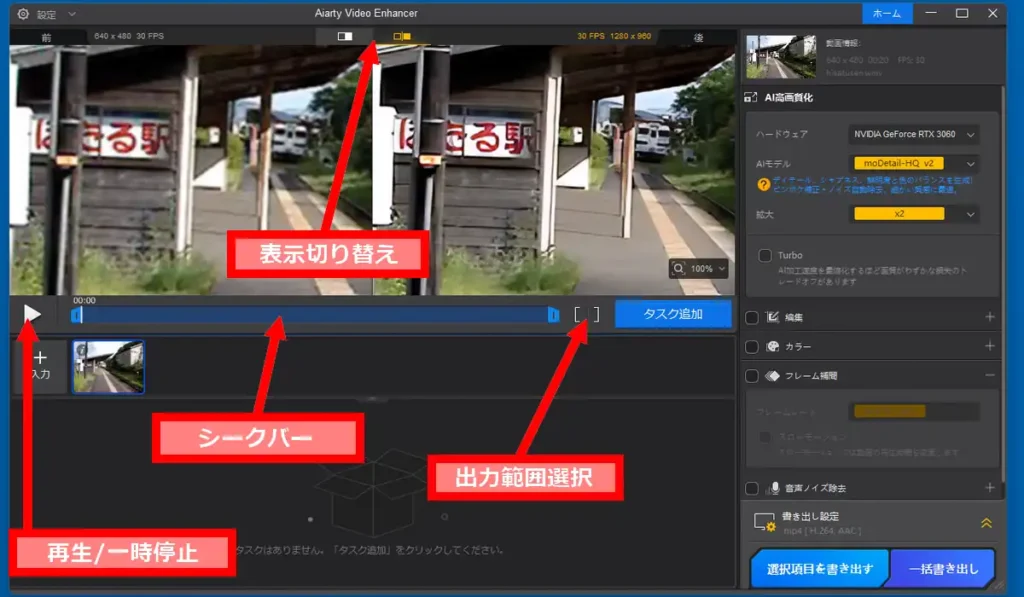

動画を入力した際、プレビュー画面内に「プレビューを生成」と表示されるので「プレビュー」ボタンをクリックしてAI加工されたプレビューを表示出来ます。また上部にある表示切り替えでプレビューの表示方法を変える事も可能ですが、入力元とAI加工された2画面を並べた表示が効果を比較しやすいと思います。

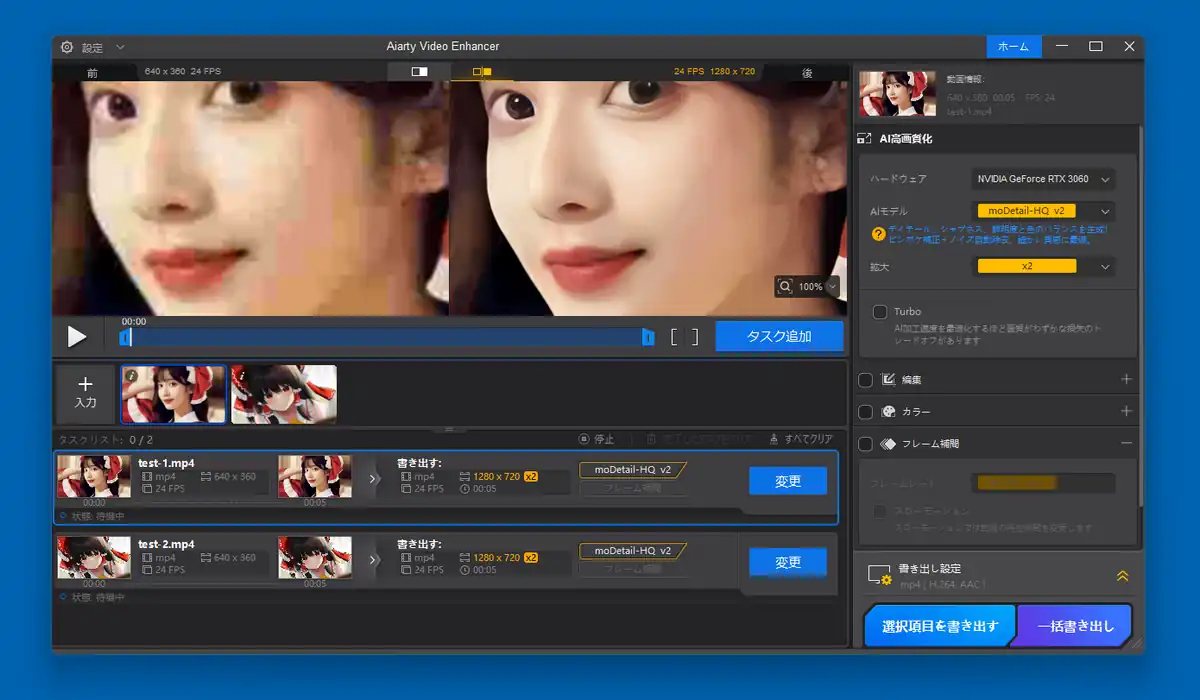

シークバーで再生位置の移動が出来る他、シークバー端のドラッグや括弧のボタンをクリックして出力範囲を指定する事も出来ます。また、複数の動画を入力している場合や1つの動画に対して異なる変換設定を行い「タスク追加」ボタンで下にタスクを複数登録して「一括書き出し」から複数の変換を一括で行えます。

右側の変換設定を見ていきます。「AI高画質化」にある「ハードウェア」は変換処理をGPUからCPUに切り替える事も出来ますが、異常に変換速度が遅く実用性はありません。「AIモデル」は上で説明した通り特徴の異なる3つのモデルから切り替える事が出来ます。「拡大」では等倍、2倍、4倍、HD、フルHD、2K、4K、カスタムから選択でき、カスタムの場合は自身で数値を入力して出力解像度を指定出来ますがアスペクト比(横縦比)は固定となります。

他、「Turbo」は画質が若干犠牲になる分、変換を高速化出来る機能の様ですが、実際に有効時と無効時で比較してみても変換時間に大きな差はありませんでした。

「編集」では映像を90度ずつ回転、左右反転、上下反転の他、クロップで画面を切り出す編集を行えます。例えば画面両端に黒帯の入っている映像や昔の4:3の映像を16:9の比率にする際に画面の上端と下端を削ってアスペクト比を変えるといった編集が行えます。「強制インタレース解除」では国内の地上波テレビやDVDビデオの映像で使用されているインタレース方式の映像をプログレッシブに変換します。

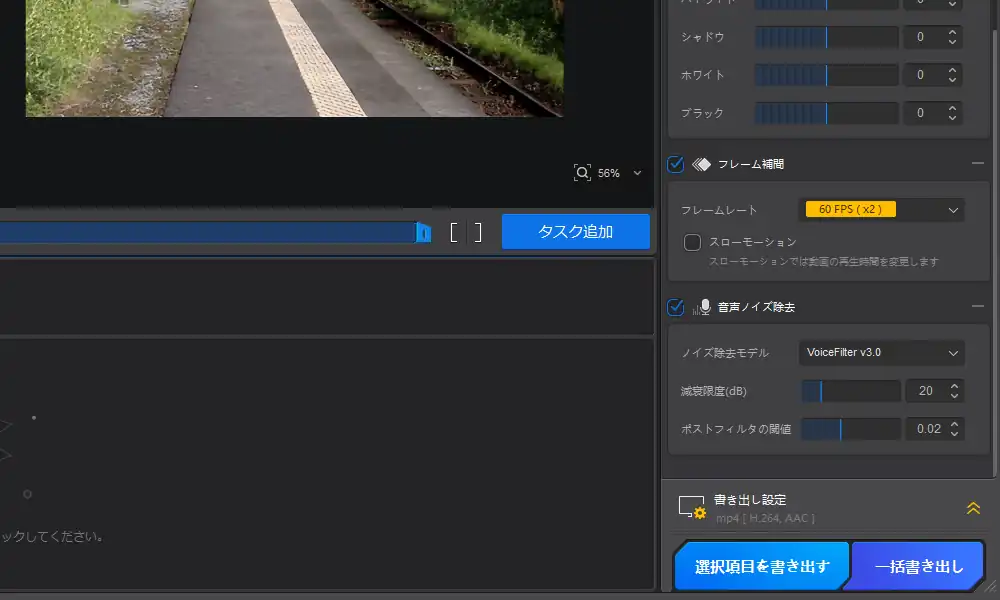

「カラー」では色温度、色合い、露光、コントラスト、彩度、ハイライト、シャドウ、ホワイト、ブラックから映像の色合いを調整出来ます。実際に変更してみるとプレビューに即反映されるので、手探りでも好みの映像の色合いを探し出す事が出来ます。

「フレーム補完」は変換元の映像にフレームを追加して動きを滑らかにする機能です。30fpsの動画を2倍の60fpsにするといった事が出来ますが、余程動きがカクカクしているような動画じゃない限りはフレーム数が2倍になっても違いを感じるのが筆者には難しかったです。また、映像をスローモーションにする機能もあり、速度を1/2、もしくは1/4にする事が出来ます。

「音声ノイズ除去」ではVoiceFilter v3.0とVoiceFilter v3.1、RNNoise CPUの3つのモデルから選択して、ノイズを除去して音声をクリアにする事が出来ます。ここら辺は音質の悪い動画のサンプルを複数試してみないと分からない所ですが、この機能もプレビューに反映されるのでプレビューで確認しながら手探りで設定していけば高音質化出来るかもしれません。

入力した動画を1つ変換するだけならわざわざ「タスク追加」操作は不要で、下部にある「選択項目を書き出す」から変換出力が実行されます。

Aiarty Video Enhancerの高画質化の検証

今回もStable Diffusionで生成した画像から動画を作り、その動画をAiarty Video Enhancerで変換して、どの程度高画質化出来たかを検証します。まずは検証で使う実写風映像の元となっているのが下の画像で解像度は640×380。一目で画質が悪いのが分かります。

使用モデルはmoDetail-HQ v2、倍率は2倍に設定して変換した映像から切り出した画像が下になります。ノイズ除去に関してはフリーのアップコンバータと大きな差は感じませんが、顔の輪郭の加工はかなり品質が高いように思えます。

同じくStable Diffusionで生成した画像から作ったアニメ調の動画を使用して変換してみます。解像度は640×380でブロックノイズがかなり目立つ画質となっています。

使用モデルは同じくmoDetail-HQ v2、倍率も同様に2倍に設定して変換した動画から切り出した画像が下になります。期待通り満足な結果となりましたが、正直な感想としてはアニメ調の場合はフリーのアップコンバータと殆ど差を感じませんでした。

他、ここでは掲載出来ない叡智な動画を変換して色々と検証してみましたが、インタレース解除を行った場合はmoDetail-HQ v2を使用すると人の顔の輪郭が二重になるような違和感が出たのでSmooth-HQ v2に変えてみたら、インタレース解除を行った場合に限りSmooth-HQ v2の方が良い結果となりました。また、どうしても避けられないのがTopaz Video AIとの比較で、物によっては大きな差は出ませんが全体的にはTopaz Video AIの方が安定して高画質化でき、一段優れているように感じます。ただ価格差からそう思い込んでいるだけかもしれませんし、どちらも体験版があるので是非自身で比較してみて下さい。

Aiarty Video Enhancer 備考

私的に気に入ったのが変換時間が十分に早く実用的な点。GPUがRTX 3060でVideo2Xは実写映像用のモデルが遅すぎて実用性が無かったのとREAL Video Enhancerは実用範囲内でしたが、Aiarty Video Enhancerの方が更に変換時間が早く、画質的にも同等以上に感じられます。具体的には解像度640×480のの20秒の動画を2倍に変換するのにREAL Video Enhancerでは約44秒掛かりましたが、同じ環境で同じ動画、同じ2倍での変換で約30秒で出力出来ました。これが1時間や2時間の動画の変換となると大きな差が出てきますが、入力元の動画の解像度の大きさ次第で更に変換時間の差が大きくなります。

他にVideo2XやREAL Video Enhancerには無い自由な解像度の指定やクロップ、出力範囲、カラー調整、音声のノイズ除去といった機能が使用出来るのが強み。ここら辺は有料ソフトだけあってフリーソフトよりも断然使い勝手が良く魅力的な部分でもあります。

最後にAiarty Video Enhancerの価格についてですが、最近何かと流行しているサブスクリプションで年間8,480円のプランの他に16,980円で買い切りの永久ライセンスも用意されています。Topaz Video AIのようにライセンスを購入しても更新が1年までという販売形態では無いのに好感が持てます。主にアニメ系のアップコンバートを行う方はVideo2X、実写系ならREAL Video EnhancerとAiarty Video Enhancerの体験版を比較してみて、画質や変換速度で魅力を感じるなら購入を検討されてみても良いのではないでしょうか。

コメント