Windows 11ではZIPだけでなく7zやRARといった圧縮ファイルを標準で展開出来るようになり、近年では圧縮解凍ソフトの存在意義が大分薄れてきましたが、Windows標準では展開する事が出来ないLZH形式もまだ稀に見る事がある他、ZIP形式以外の圧縮ファイル化目的で圧縮解凍ソフトの需要はまだまだあると思われます。特に7z形式は圧縮率が非常に高く、長期間使用予定の無いファイルの保管やファイルの配布目的での用途において非常に優秀です。

筆者は昔から長らくLhazと言う圧縮解凍ソフトを使用してきましたが、極稀に正常に展開出来ないファイルがあった事からここ1年ほどは7-Zipを使用していました。ただ7-Zipでは圧縮ファイルをダブルクリックして即展開出来ないという不満があり再びLhazに戻そうかと考えていた所、Lhazがまさかの有料化となっており別のソフトを探す事に。そして見付けたのがこのページで紹介するLhaForge2です。

LhaForge2 概要

LhaForge2はオープンソースで開発されており無料で使用する事が出来るフリーソフトウェアです。筆者がこだわりを持っている圧縮ファイルをダブルクリックで即展開するという動作を設定出来るのは勿論、7-Zipのように圧縮ファイルの中身を表示する機能も備えています。また壊れたファイルの検査や圧縮ファイル内へのファイルの追加が可能な他、右ドラッグでメニューを出してからの操作、コンテキストメニュー(右クリックメニュー)からの操作にも対応しています。

現在最新版の対応OSはWindows 11/10で、圧縮と展開の両方に対応する形式はzip , tar , gzip , bz2 , zstandard , lz4 , xz , lzma , 7z、展開のみ対応している形式はlzh , zipx , Microsoft Cabinet , ISO9660 CD-ROM images , rar , arj , cpio , z(compress) , uuencode , bza/gza by bga32.dllとなっています。

LhaForge2のダウンロードとインストール

LhaForge2は作者サイトのダウンロードページからダウンロード出来ます。ダウンロードページではインストーラ版の他、展開後に即使用出来るZIP版も配布されていますが、ここではインストーラ版を使用してインストールを行っていきます。

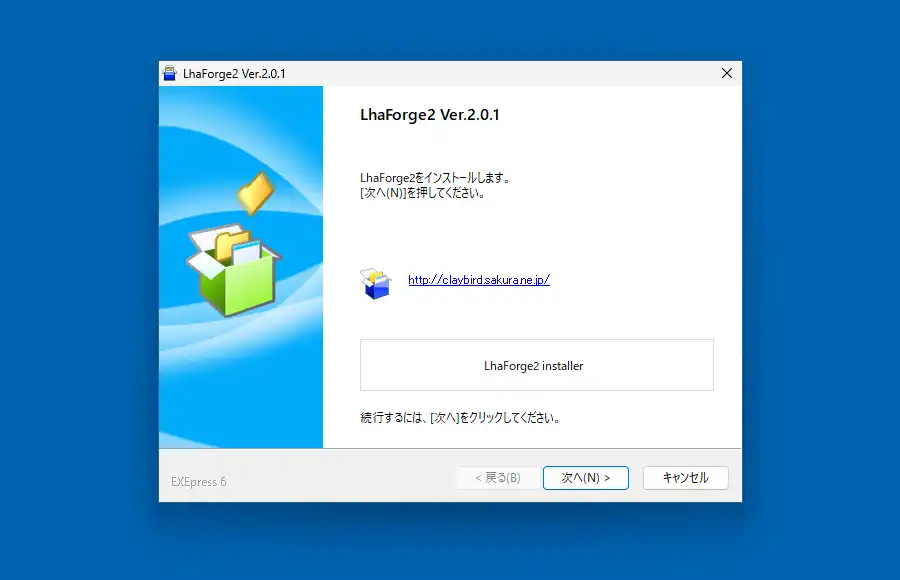

ダウンロードしたインストーラを実行して「ユーザーアカウントの制御」で「この不明な発行元…」と表示されブロックされたら「はい」で画面を閉じます。LhaForge2のインストール画面が表示されるので「次へ」で進みます。

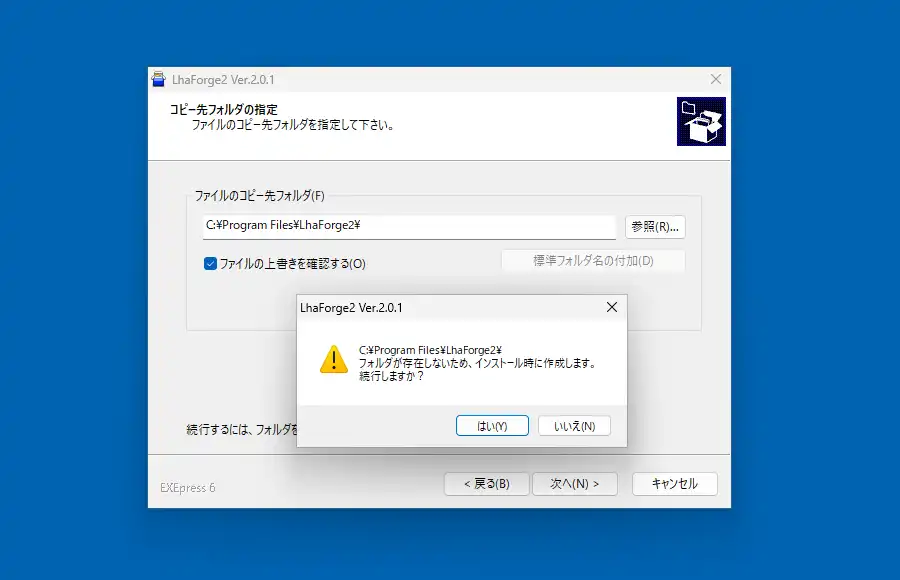

コピー先フォルダの指定(インストール先)画面が表示されます。そのまま「次へ」をクリックすると初めてのインストールの場合、フォルダ作成の確認画面が表示されるので「はい」で進みます。

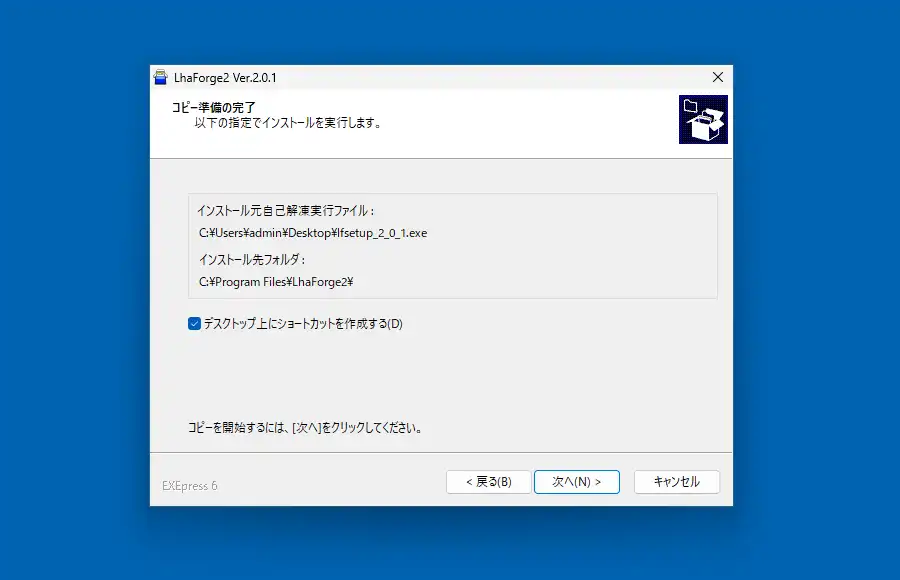

コピー準備の完了画面が表示されます。オプションで「デスクトップ上にショートカットを作成する」があるので、筆者はチェックを入れて「次へ」で進みました。

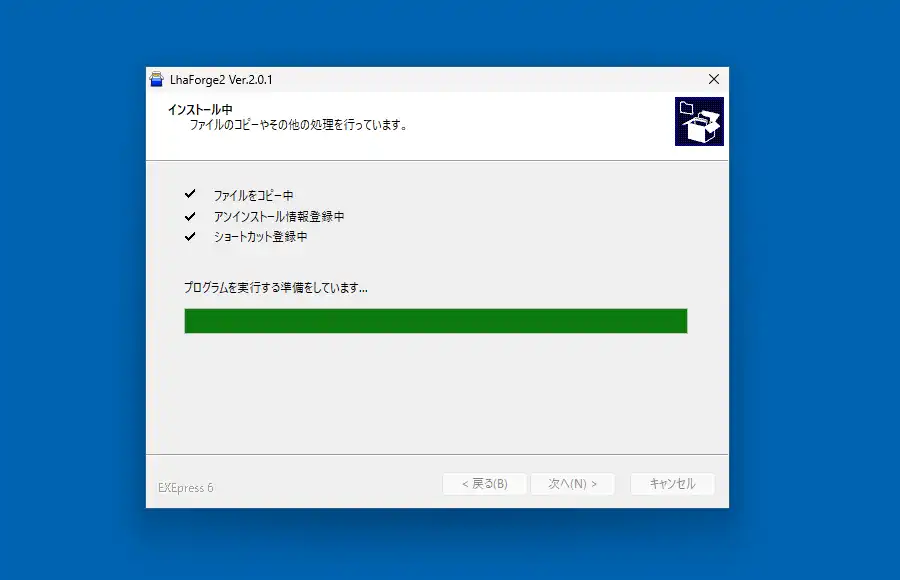

インストール中画面が表示され、完了すると設定画面が自動で表示されます。

LhaForge2 設定

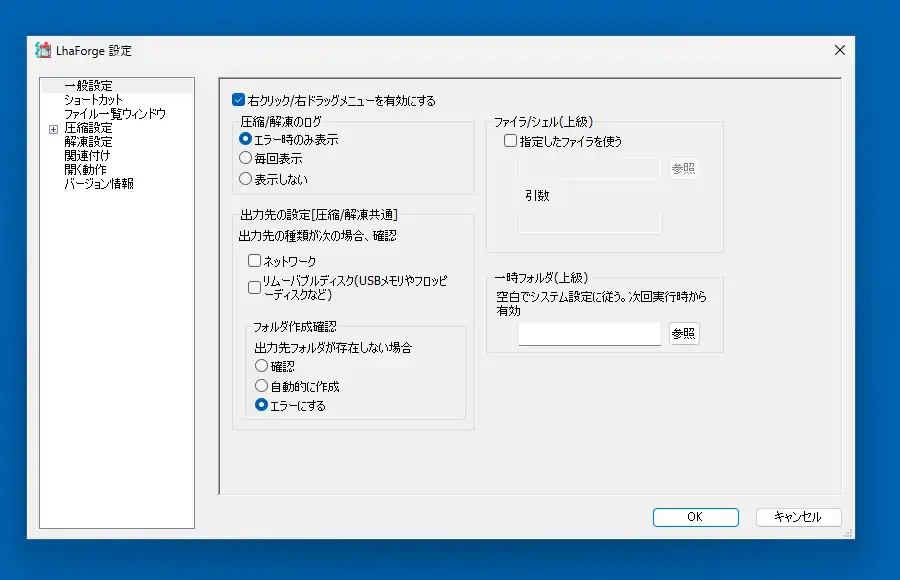

ここからはLhaForge2の設定を見ていきます。一般設定画面の「右クリック/右ドラッグメニューを有効にする」にチェックが入っているとファイルやフォルダのコンテキストメニュー(右クリックメニュー)にLhaForgeが追加され、マウスの右ドラッグ操作で表示されるメニューにもLhaForgeを表示させます。因みに追加されるコンテキストメニューはWindows 11の場合、Shiftキーを押しながら右クリックした際、もしくは「その他のオプションを確認」から表示されるメニューです。

他、「ファイラ/シェル(上級)」はエクスプローラ以外のファイルマネージャを使用している場合に登録します。それ以外は特に変更は必要ないと思われます。

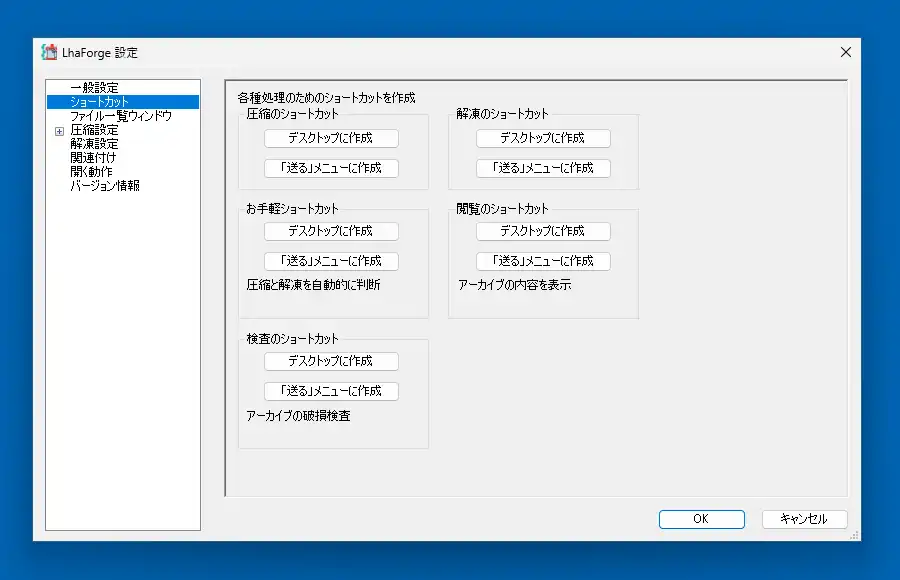

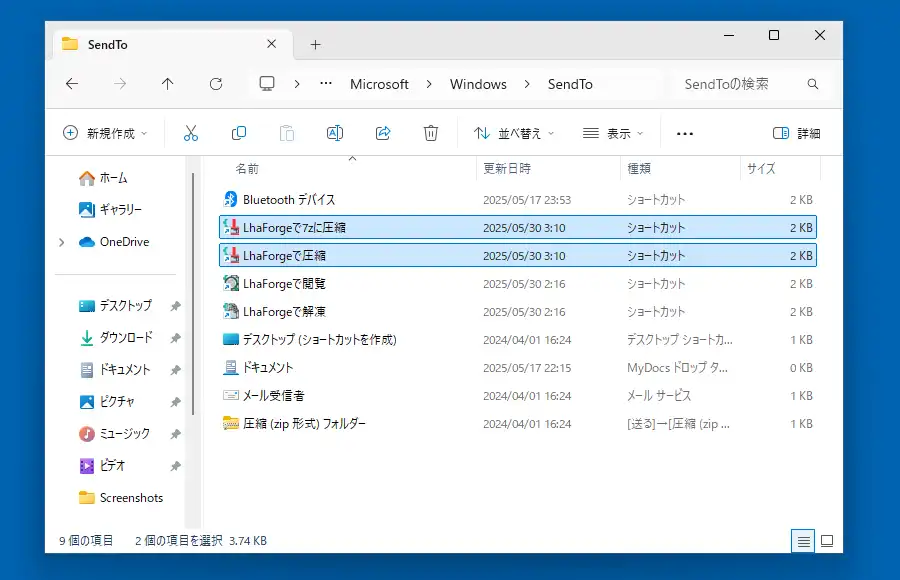

ショートカット画面を見ていきます。「デスクトップに作成」はその言葉通り各機能のショートカットをデスクトップ上に作成します。「送るメニューに作成」ではコンテキストメニューの送るに機能のショートカットを追加しますが、「圧縮のショートカット」のみ説明画面が表示され、「はい」を選択した場合は特定の圧縮形式を事前に指定してショートカットを作成、「いいえ」を選択した場合は圧縮形式の選択メニューを表示するショートカットが作成されます。

「送るメニューに作成」で登録した機能のショートカットは現在LhaForge2の操作から削除出来ないので、不要になった場合は「C:\Users\ユーザ名\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo」にあるショートカットを手動で削除します。

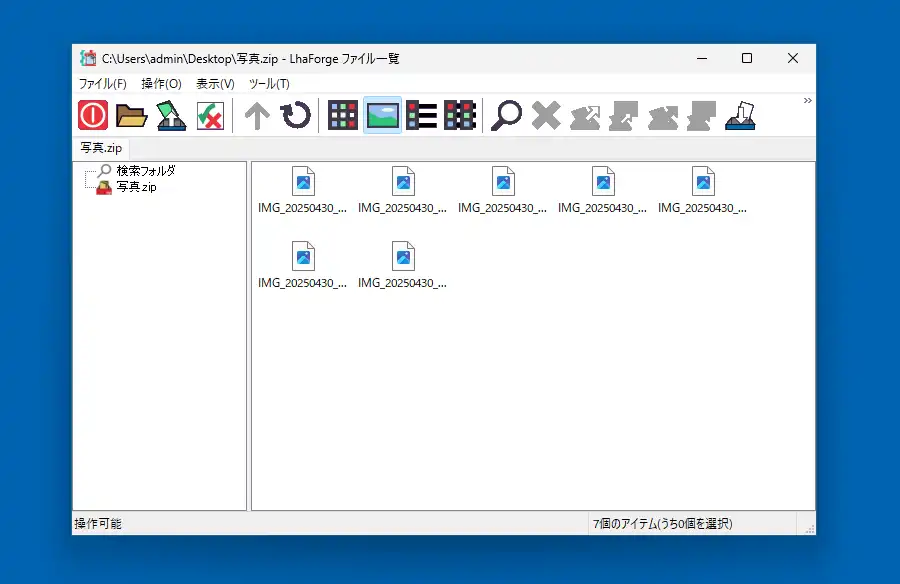

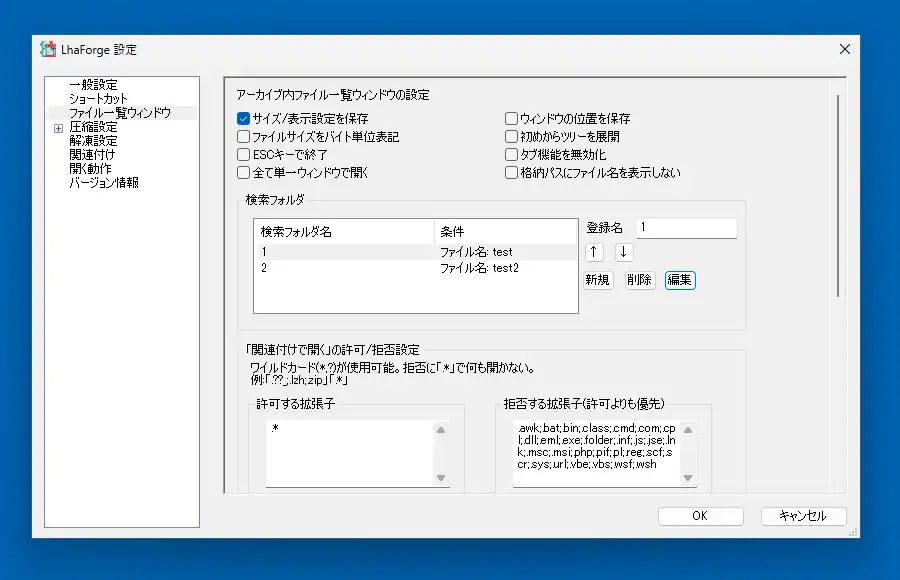

ファイル一覧ウィンドウ画面を見ていきます。これはメニューの「LhaForgeで閲覧」などから圧縮ファイル内を表示した時の画面の設定となっています。「検索フォルダ」の欄では事前に検索対象を登録してツリーのメニューに登録出来る他、「関連付けで開くの許可/拒否設定」では閲覧画面上でファイルをダブルクリックした際に関連付けされているプログラムの実行を許可、もしくは拒否するファイルの種類を拡張子で登録する事が出来ます。

更に下にスクロールすると閲覧画面上で右クリックした際に表示されるメニューの「プログラムで開く」に任意のプログラムを登録出来る設定や、ツールバーの画像の指定と表示の有無、消されずに残った一時ファイルを削除する「フォルダ掃除」ボタンがあります。

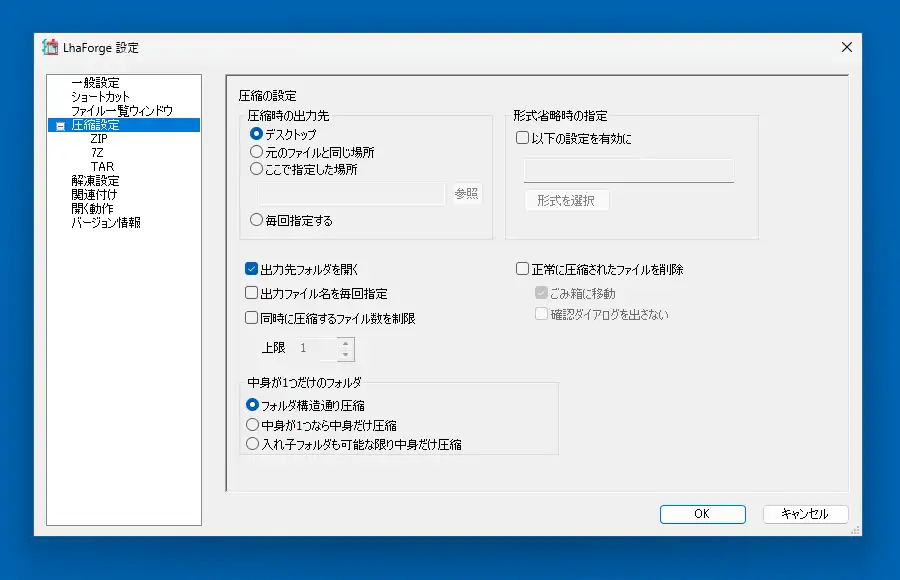

圧縮設定画面を見ていきます。ここでは「圧縮時の出力先」をデスクトップやファイルと同じ場所、または指定の場所を選択出来ます。他、出力後に「出力先フォルダを開く」が標準で有効になっていますが、筆者としては煩わしいので無効にします。

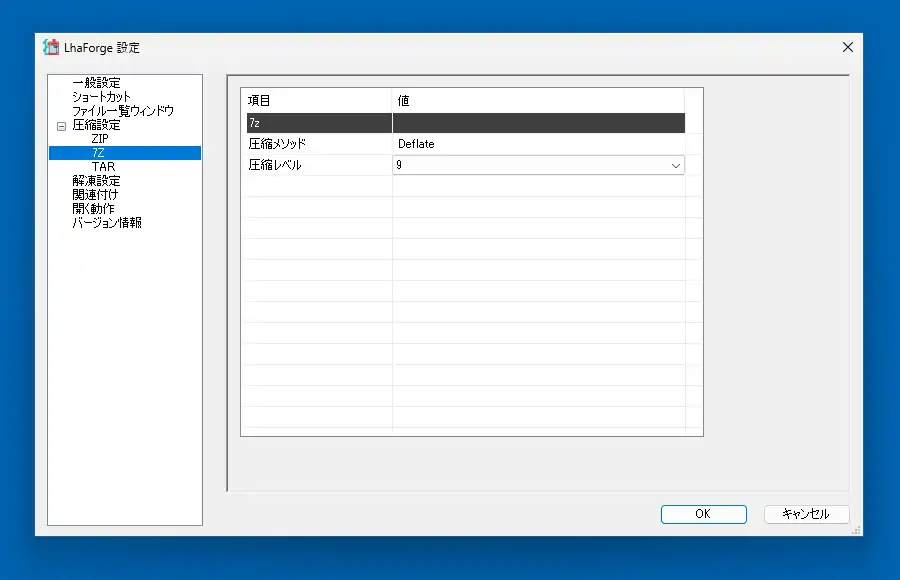

圧縮設定内にあるZIP、7Z、TARでは圧縮メソッドや圧縮レベルを設定出来ます。筆者は圧縮メソッドについては詳しく分かりませんが、圧縮レベルは数値が大きいほど圧縮率が高くなり数値が小さいほど圧縮率が低くなります。圧縮レベルは標準で全て最高レベルになっていますが、圧縮率が高いほど圧縮時や展開時の速度が遅くなります。

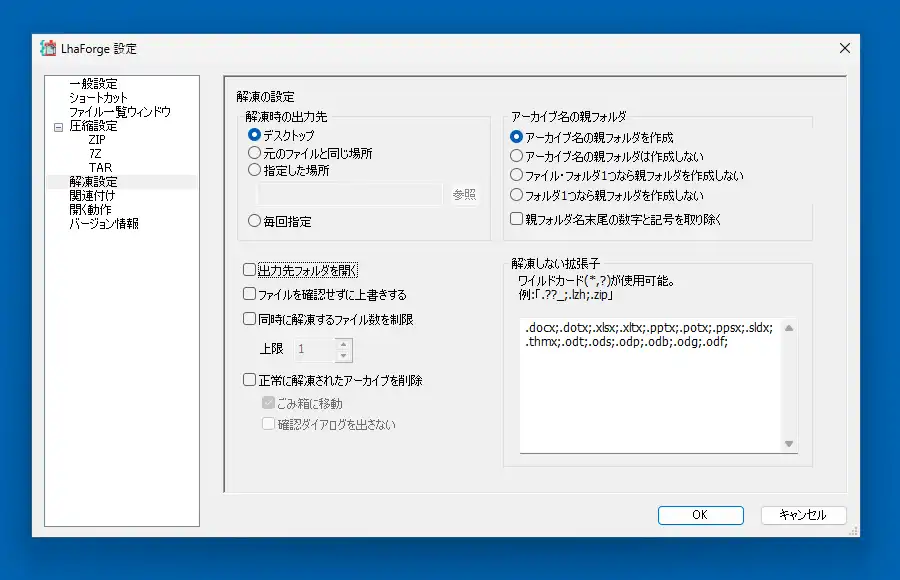

解凍設定画面を見ていきます。「解凍時の出力先」は圧縮ファイルの展開後の場所をデスクトップやファイルと同じ場所、指定場所が設定出来ます。また、「出力先フォルダを開く」が標準で有効になっていますが展開後に自動でフォルダが開かれるのが煩わしいので筆者は無効にしました。他、正常に展開出来た場合に自動で圧縮ファイルを削除したり展開時に親フォルダを作成、もしくは作成しないといった設定があります。

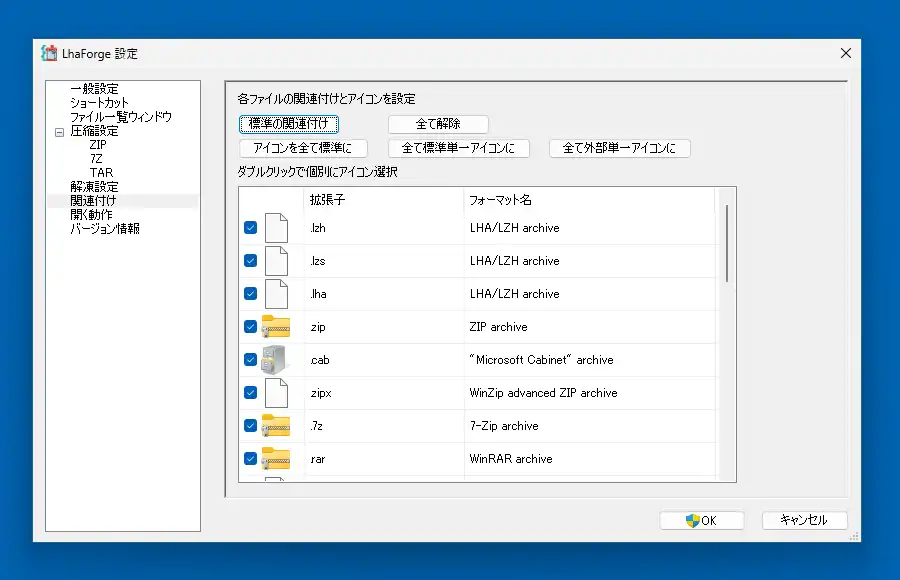

関連付け画面を見ていきます。「標準の関連付け」をクリックすると最下部にあるISOを除いたファイルにLhaForge2を関連付けします。要はファイルをダブルクリックした際にLhaForge2で開くという設定。「全て解除」で関連付けを解除。下段にあるボタンはアイコンの設定でLhaForge2で用意されているアイコンや外部のアイコンに変更する事が出来ます。また、各種形式の関連付けやアイコンは個別に設定可能です。

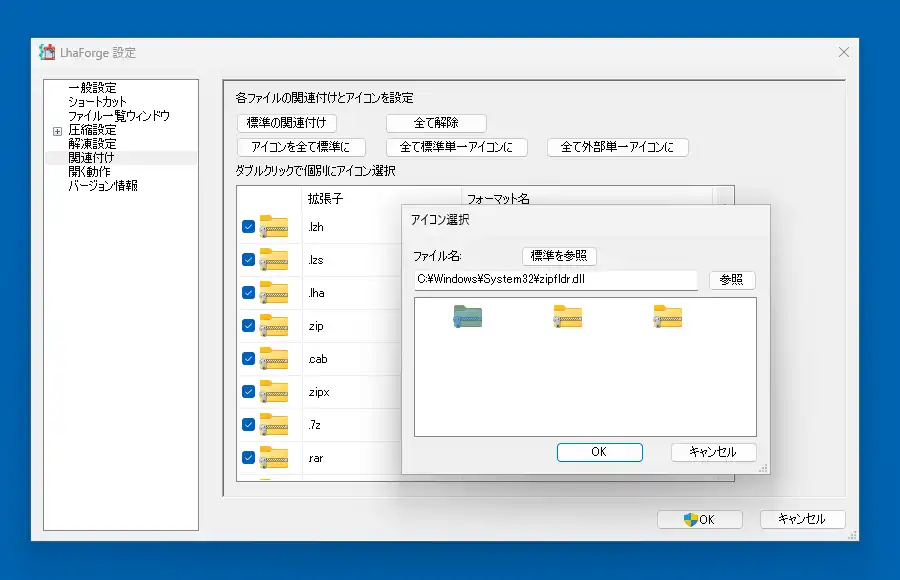

LhaForge2で変更したアイコンを元に戻したい、または最初からWindows標準の圧縮ファイルのアイコンを使用したい場合は「全て外部単一アイコンに」から「C:\Windows\System32\zipfldr.dll」を参照して選択する事でお馴染みのアイコンにする事が出来ます。

この画面で設定を変更して「OK」をクリック後に「ユーザーアカウントの制御」画面が表示されたら「はい」を選択して設定が反映されます。

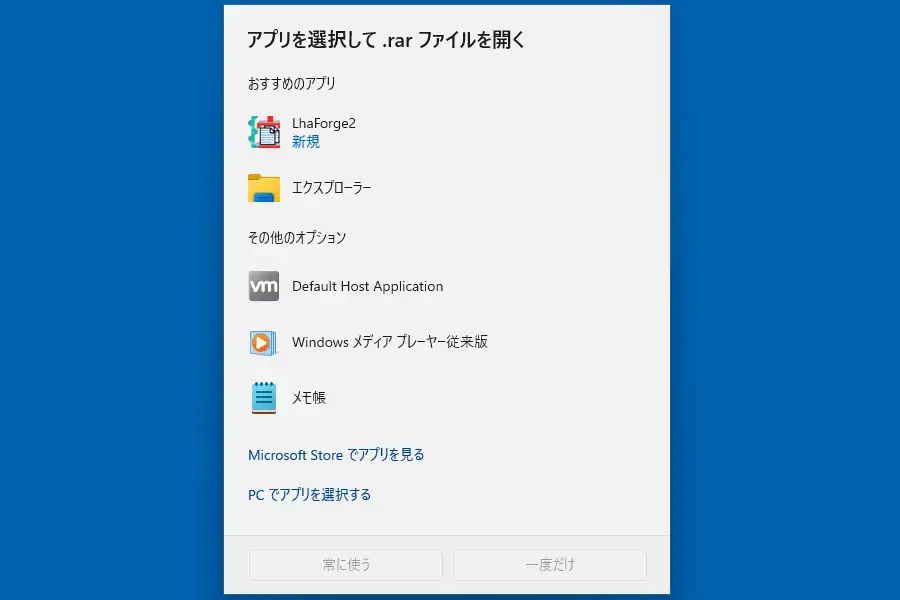

LhaForge2の設定で関連付けしても筆者の環境では即反映されず圧縮ファイルをダブルクリックした際にアプリの選択画面が表示されました。その場合はLhaForge2を選択して「常に使う」にする事で完全に関連付けが行われます。

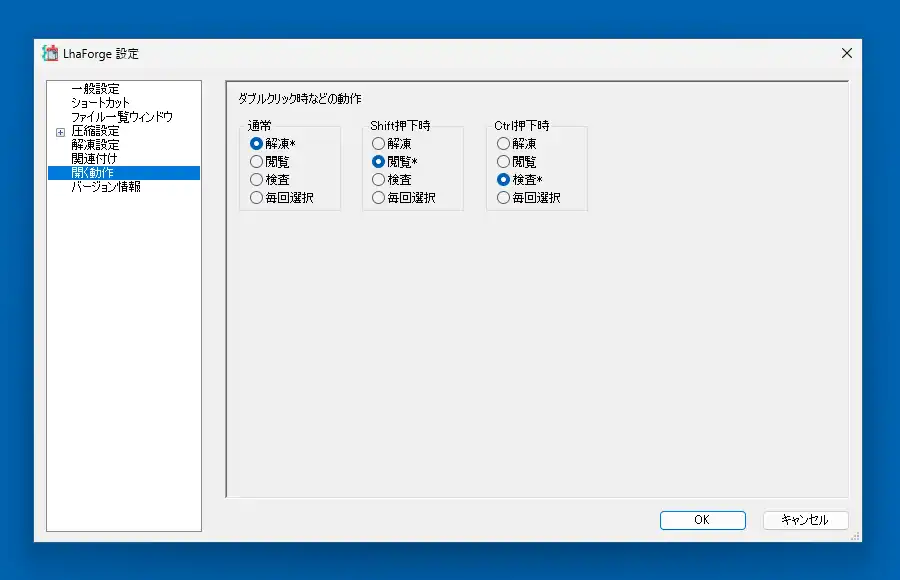

開く動作画面を見ていきます。ここでは圧縮ファイルをダブルクリックした時の動作を指定しますが、筆者は即展開させたいので「通常」で「解凍」としています。また、ShiftキーやCtrlキーを押したままのダブルクリック時にもそれぞれ個別の動作を設定出来ます。

設定の最下部にあるバージョン情報画面ではバージョン情報以外に作者サイトやGithubへのリンクが掲載されています。

LhaForge2の感想

圧縮ファイルの展開時は一旦中身のファイルを確認してからの方がセキュリティ上は良いらしいのですが、利便性を重視するとLhaForge2のようにダブルクリックで即展開出来る方が楽で好みです。ShiftキーやCtrlキーを押したままのダブルクリックの動作に閲覧を割り当てておけば、ちょっと出所の怪しい圧縮ファイルは一旦閲覧画面で確認してからという事も容易に出来ますし、LhaForge2はかなり筆者好みの圧縮解凍、もしくは圧縮展開ソフトでした。

因みに圧縮ファイルを展開する際に「解凍」という言葉が用いられるのには国産アーカイバのLHAが語源だとか、もっと昔からあったなど諸説あるのですが、筆者が若かりし頃から解凍という用語が一般的に使われていました。ただWindowsのメニューでは「展開」という用語が使われている事から展開という用語で統一した方が良いような気がしています。

コメント