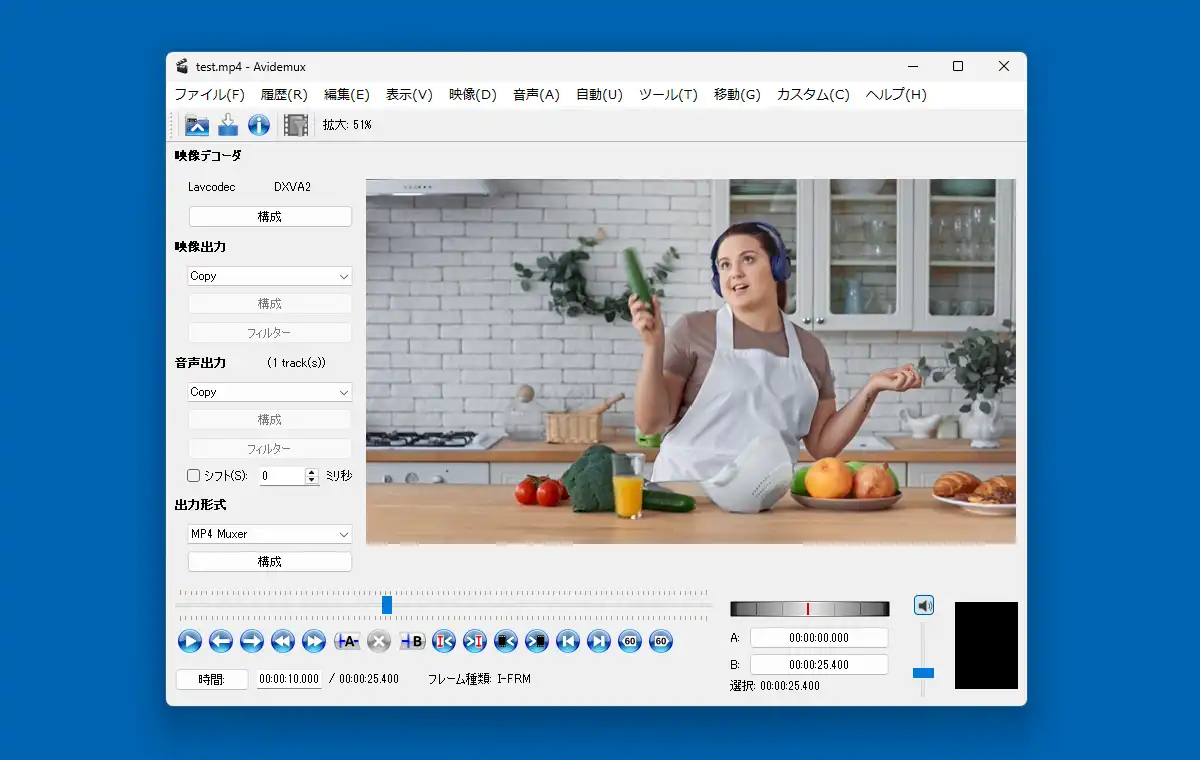

巷ではAviUtlの新バージョンが約6年ぶりに公開された事がちょっとした話題となっていますが、筆者はAviUtlのUIに馴染めなかった上にプラグインの導入が面倒すぎて諦めた苦い過去があります。しかし今回記事にするAvidemuxは誰でも簡単に使いこなせるであろう、お手軽仕様の動画編集、変換ソフトウェアです。キーフレーム間隔でのカット編集では再変換せず無劣化で保存出来る他、NVIDIAのハードウェアエンコードにも対応しており画面のクロップや拡大縮小、反転、回転、色相や彩度の調整、インタレース解除、ノイズ軽減といったフィルター機能も備えています。

対応するOSは明確な記述が見付けられませんでしたがWindowsの64ビット版の他、LinuxやmacOS用も開発されています。動画の出力形式はmp4, mkv, avi, mpeg, webm含む10種、映像の変換はH.264, H.265, mpeg-2、音声の変換はaac, ac3, mp3といった主要な形式に対応しています。Avidemuxはオープンソースで開発されており制限無く無料で使用出来ます。

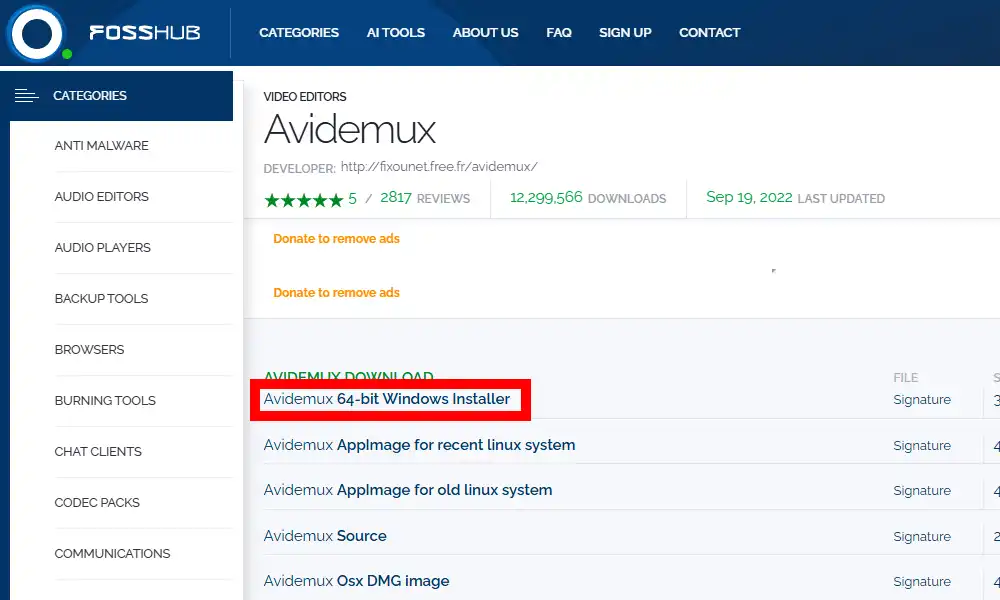

Avidemuxのダウンロードとインストール

Avidemux公式サイトからダウンロードページを開きリンクを辿るとFossHubが表示されます。このページに掲載されているWindows Installerをクリックしてダウンロードします。

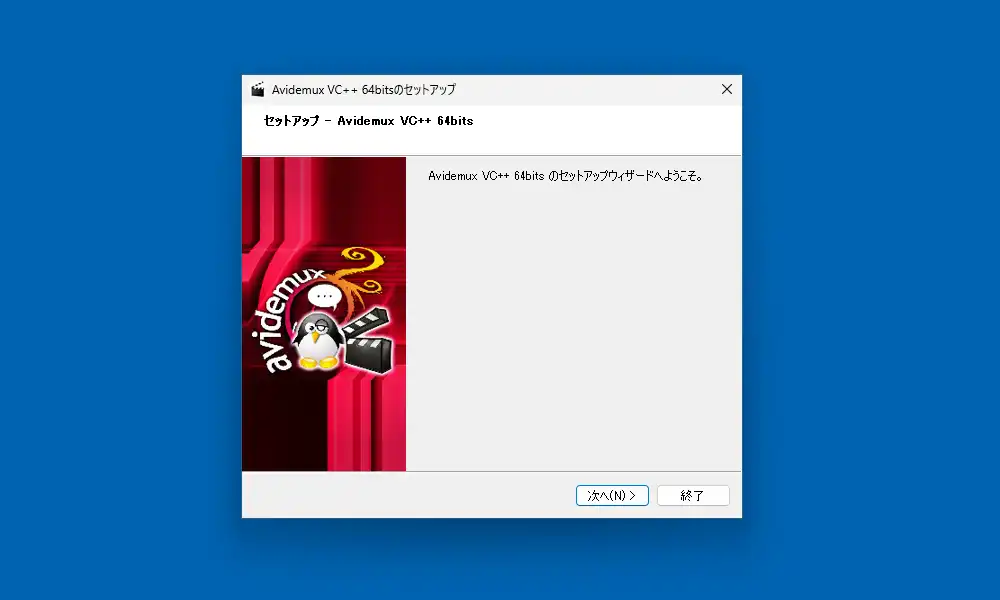

ダウンロードしたインストーラを実行してセットアップ画面を表示します。最初にようこそ画面が表示されるので下部にある「次へ」で進みます。

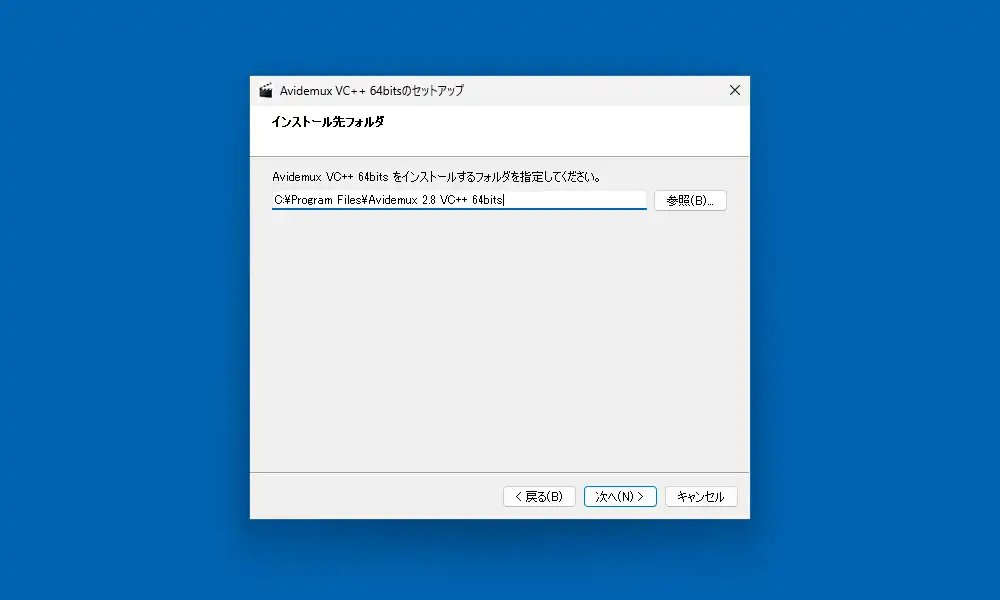

インストール先フォルダの選択画面が表示されますが、変更は必要ないのでそのままで「次へ」で進みます。

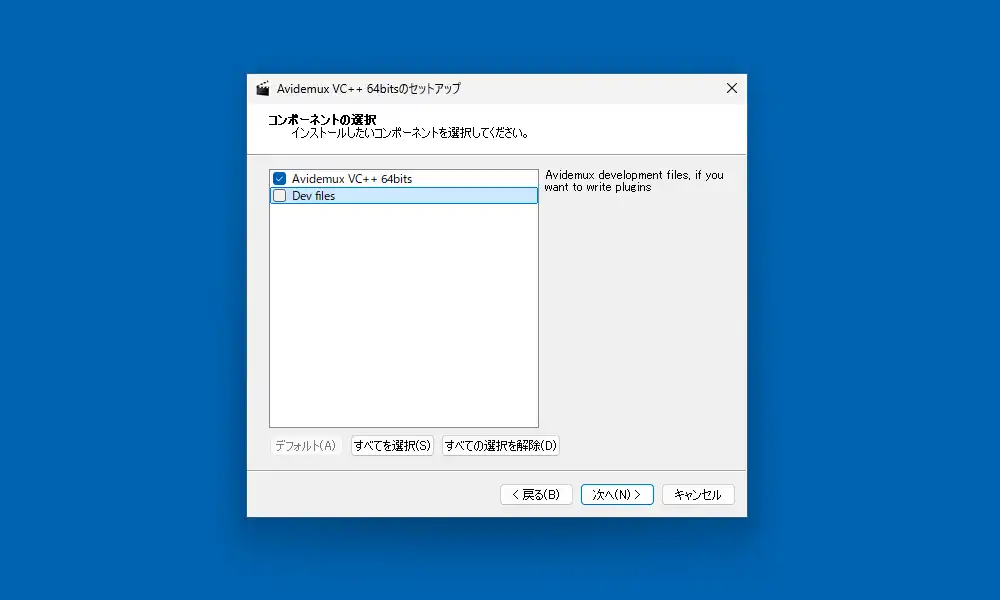

コンポーネントの選択画面で「Dev files」を選択出来ますが、プラグイン開発者向けなので通常はインストール不要です。Avidemuxのみ選択した状態で「次へ」で進みます。

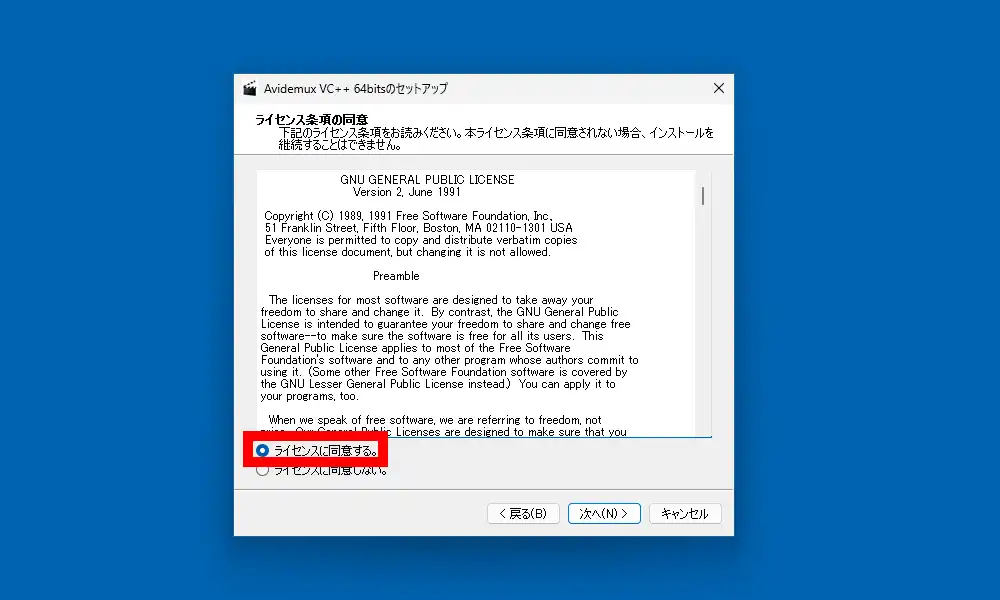

ライセンス条項の同意画面が表示されます。殆ど読む方はいないと思われますが、下部にある「ライセンスに同意する」を選択して「次へ」で進みます。

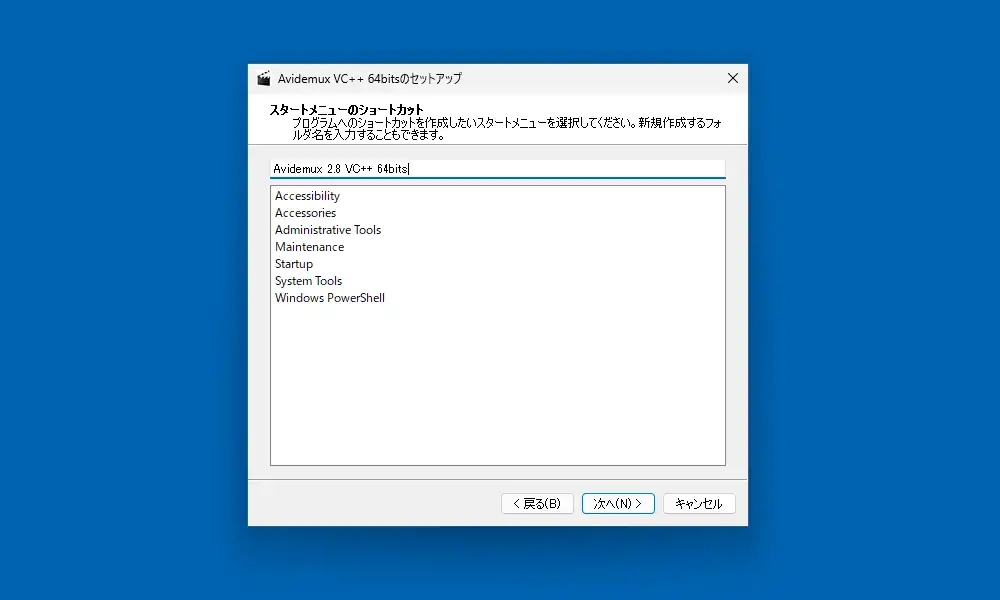

スタートメニューのショートカット登録画面が表示されます。ここも変更する事無く「次へ」で進むと「ユーザーアカウント制御」画面が表示されるので「はい」で許可するとインストールが実行されます。

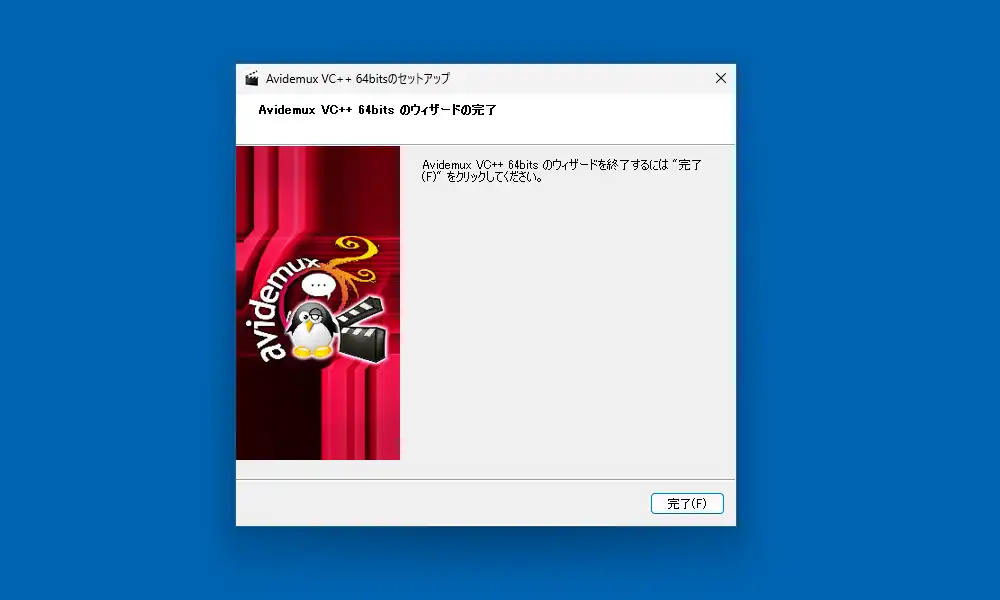

インストールが完了するとウィザードの完了画面が表示されるので「完了」をクリックして終了します。

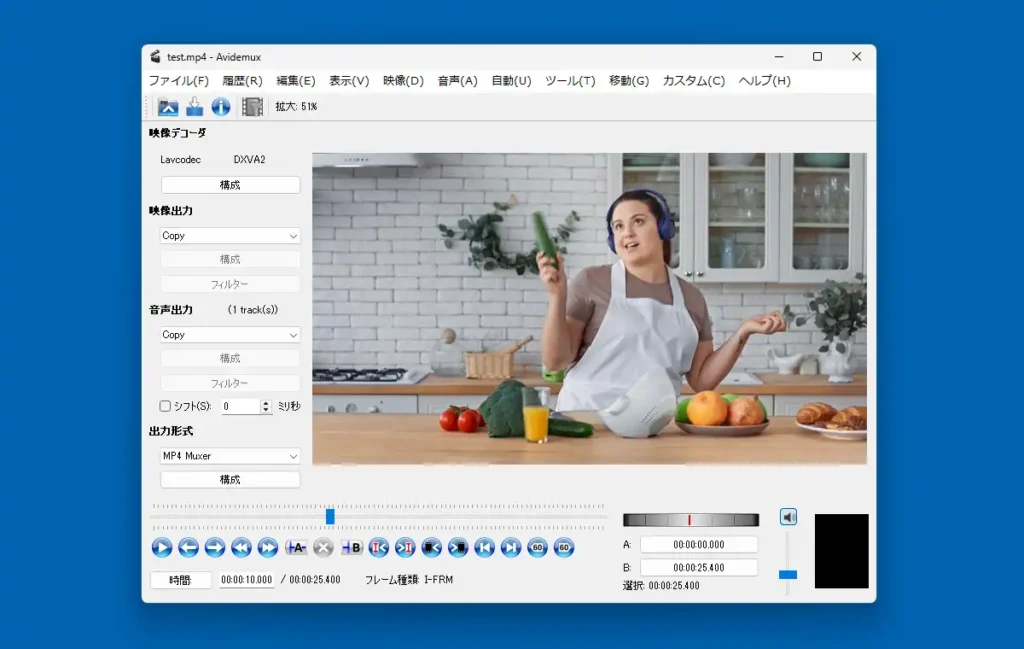

Avidemux 使い方

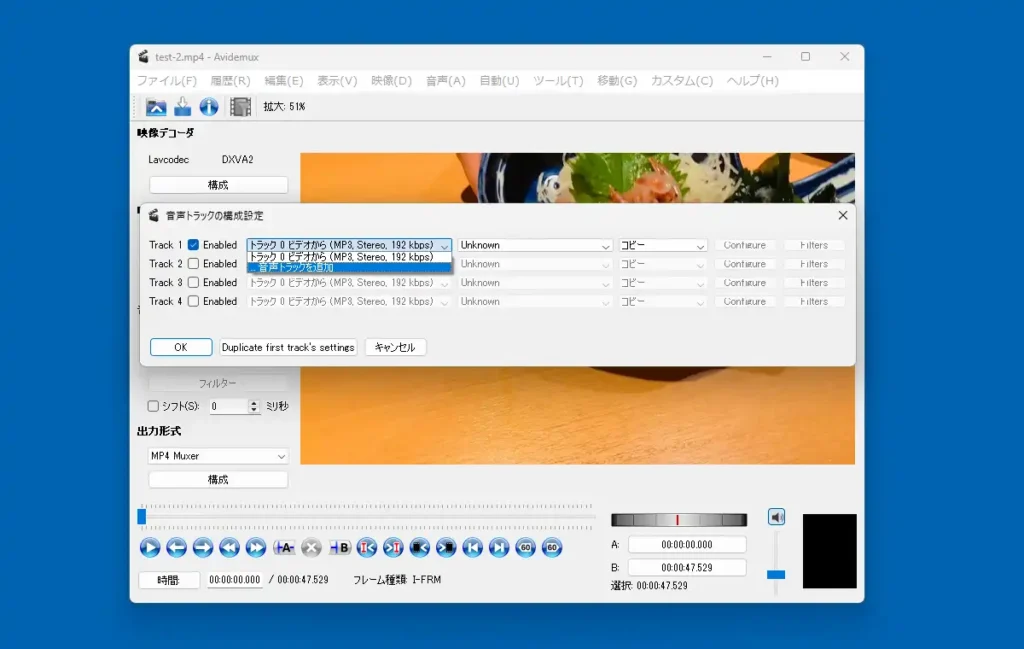

Avidemux起動後、動画ファイルの入力は画面内に直接ファイルをドロップするかツールバーの「ビデオを開く」ボタン、メニューの「ファイル」にある「開く」から行えます。また、動画入力後はメニューの「音声」にある「トラックを選択」から音声ファイルを入力して、既存の音声と入れ替えるといった事が行えます。同じくメニューの「音声」にある「音声を保存」で音声のみ出力保存する事も可能です。

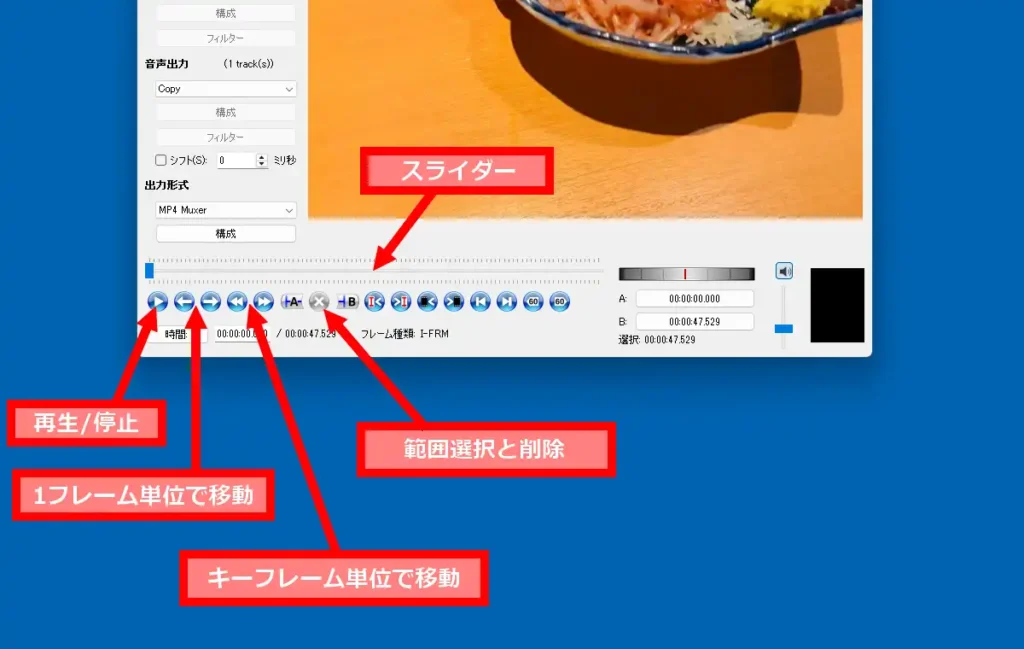

カット編集のみであれば殆どの操作は下部のボタンだけで完結します。一番左は再生と停止ボタンになっていますが、隣の左右の矢印は1フレーム単位で移動、更に隣はキーフレーム単位で移動します。Aとなっているボタンは編集の開始位置を設置、Bとなっているボタンは終了位置を設置、AとBで開始位置と終了位置を設置して範囲選択後に×ボタンで選択範囲が削除されます。この繰り返しでカット編集を行いますが、メニューの「編集」にある「元に戻す」で編集内容を1つ戻す事が出来ます。

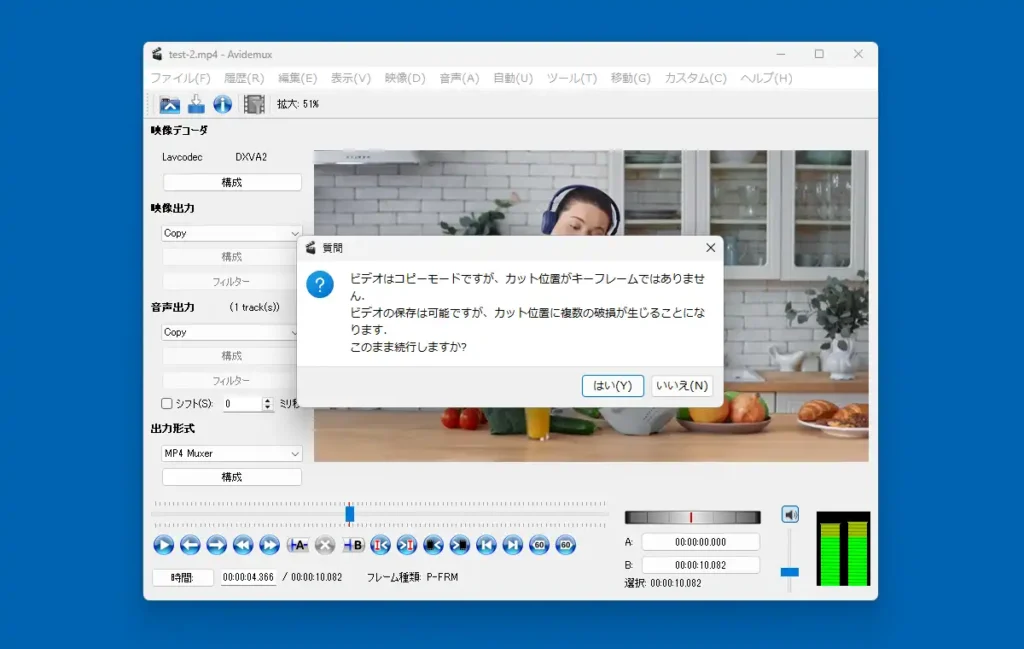

映像出力をコピーにしておきキーフレーム(Iフレーム)間隔でカットする事で映像を再変換せず無劣化で保存する事が出来ます。キーフレームを無視してカットした場合は下のように表示されます。出力自体は可能ですが部分的に映像が破損した状態で保存されます。

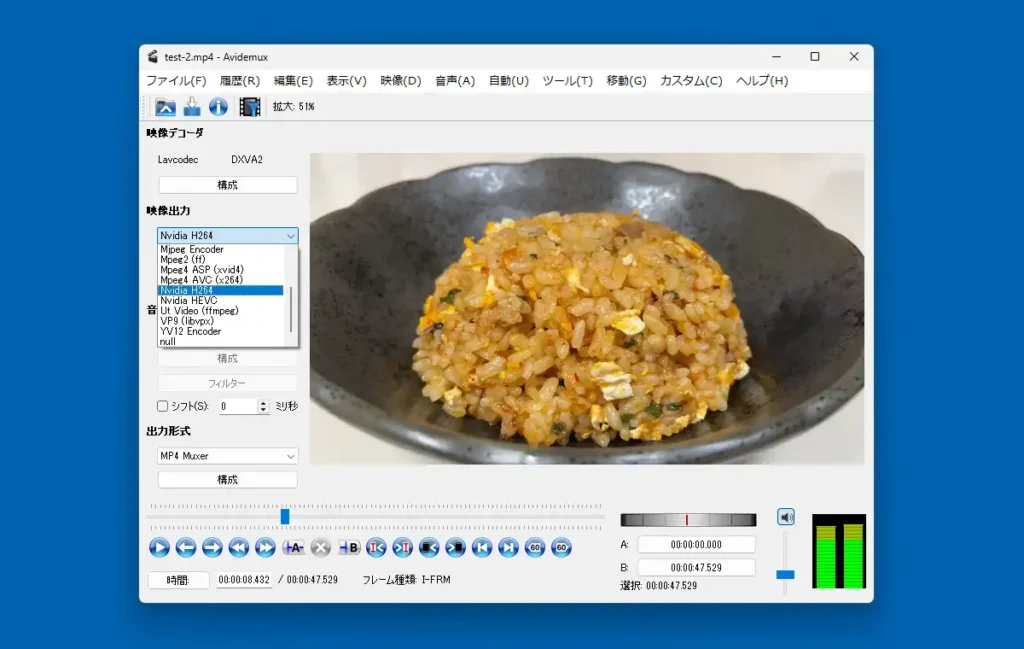

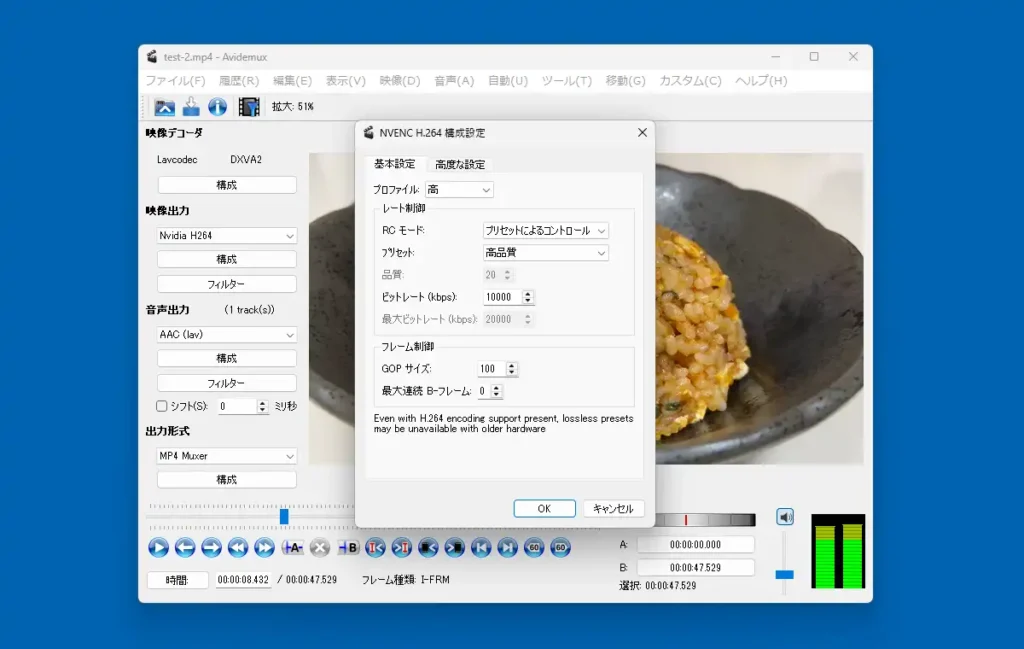

Avidemuxは勿論エンコードも出来ます。NVIDIAのビデオカードを装着していれば映像出力のメニューで「Nvidia H264」と「Nvidia HEVC」が選択出来ますが、「Nvidia H264」となっているのがH.264/MPEG-4 AVC、「Nvidia HEVC」となっているのがH.265/HEVC形式にハードウェアエンコードします。それ以外はソフトウェアエンコードとなります。

因みにハードウェアエンコードは劇的に変換時間が速いという特徴がありますが、以前からx264やx265を使ったソフトウェアエンコードの方が画質が高いと言われています。ただ最近のハードウェアエンコードは画質もかなり改善されたという話もあります。

「構成」のボタンからエンコードの詳細設定が行えます。標準でプリセットによるコントロールになっていますが、固定ビットレート(常に一定のビットレートを割り当て)や可変ビットレート(変化の多いシーンで多くのビットレートを割り当て)に変更する事も出来ます。ビットレートに割り当てる数値が高いほど高画質になる分、出力されるファイルの容量も大きくなります。

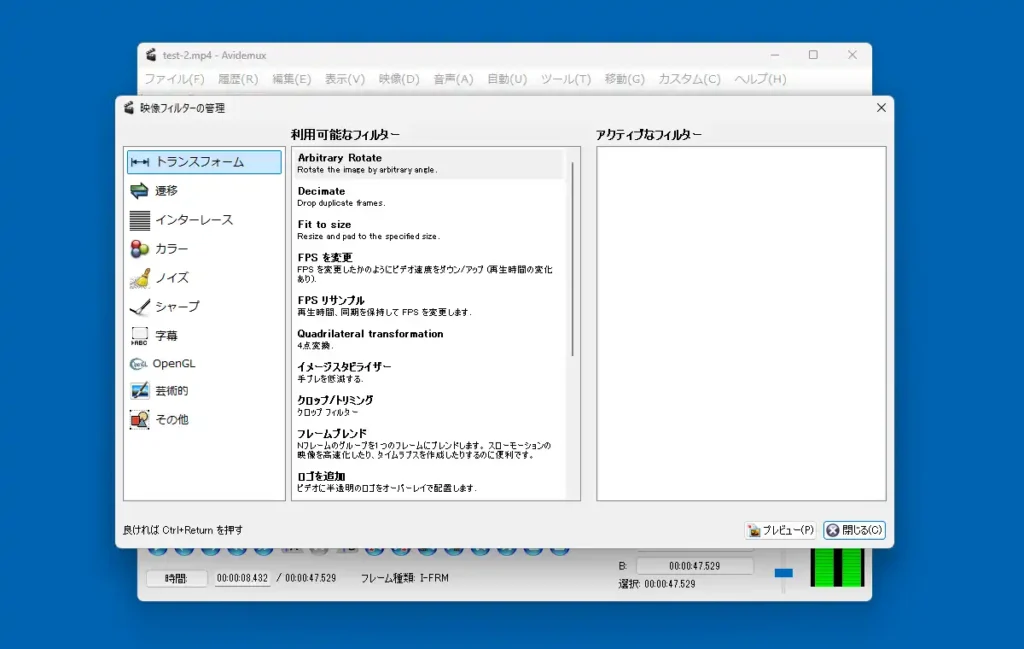

「フィルター」から様々な効果を映像に加える事が出来ます。左からカテゴリを選び中央のフィルターを選択すると、そのフィルター専用の画面が表示されます。フィルターで効果を加えた後は下部の「プレビュー」からフィルター適用後の映像を確認する事が出来ます。

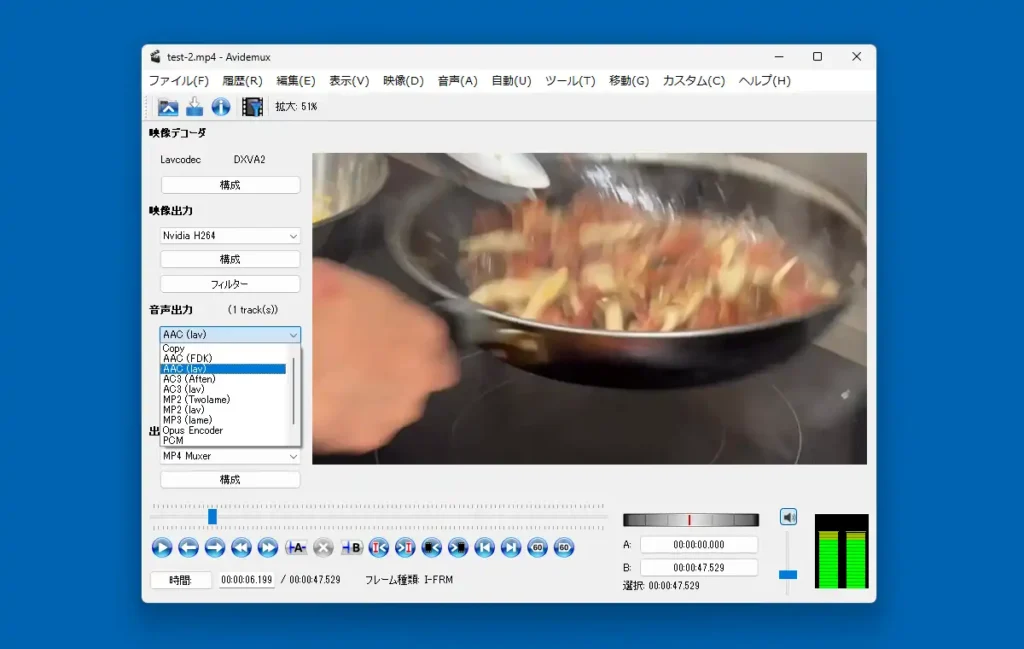

音声も映像と同様に形式を選択して変換出来ますが、AACにはFDKとlavの2種類があります。違いはエンコーダを製作している組織が異なるというだけのようですが、筆者の場合はFDKを使うと音声に異常が出る事が多いのでAACはlavの方しか使用していません。また、音声も「構成」からビットレートの指定が出来ます。

音声出力の欄にある「シフト」は映像に対して指定秒数分、音声を遅らせる、もしくは早くする事が出来ます。「シフト」のチェックボックスにチェックを入れて有効化し、ミリ秒体位で数値を入力。1000と入力した場合は1秒遅れて音声が始まり、-1000と入れた場合は1秒早く音声が始まります。音ズレしている動画の修正に使われる機能だと思われますが、殆どの音ズレ動画は徐々にズレが大きくなる現象が発生しているので、この機能だけで解決するのは難しいかもしれません。

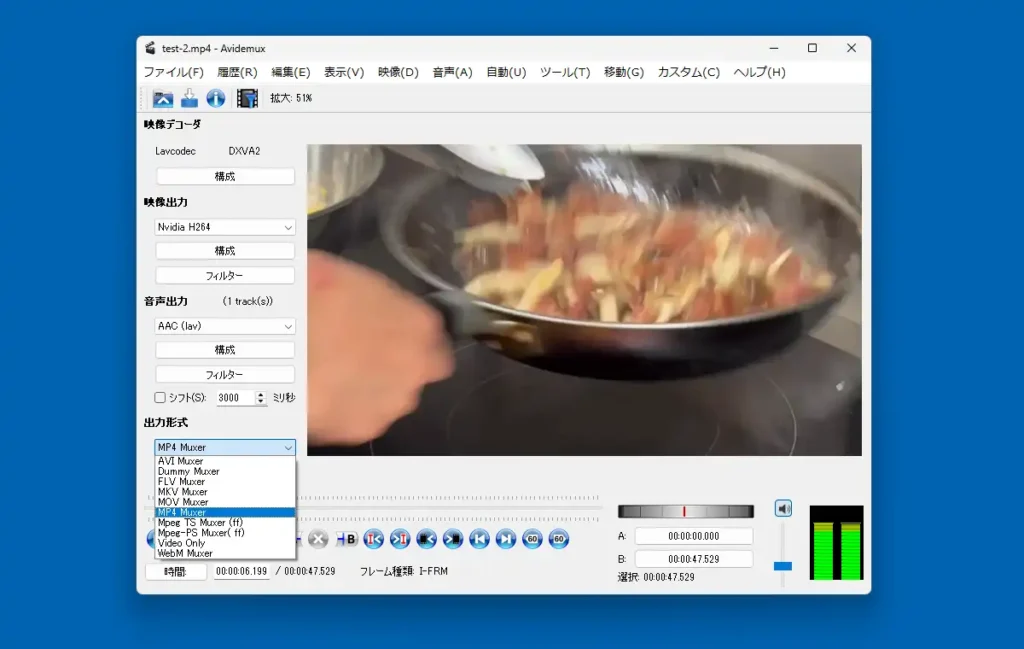

最後に出力形式を選択してツールバーにある「ビデオを保存」ボタン、もしくはメニューの「ファイル」にある「保存」から出力保存します。どの出力形式にするかは映像と音声の形式によって異なりますが、現バージョンでは非推奨の形式を選択した場合は警告が表示され推奨の形式が提示されます。

Avidemux 備考

長らくAvidemuxを使用していますが、以前は言語ファイルを別途ダウンロードして日本語化する必要があったり保存時に拡張子が自動で付けられないので自分で付ける必要があったりと面倒な部分も少なくなかったのですが、現在は標準で日本語にも対応となりかなり親切設計になっています。欠点としてはAMDのビデオカードのハードウェアエンコードに対応していない事でしょうか。

最近だとAV1という形式が普及しつつあるようで、AV1にも対応してほしいという願望はあるのですが約3年近く更新されていない事から対応は当分先になりそう。何より筆者はAV1エンコードに対応するビデオカードを所有していないのでどちらにしろ使えないのですが、最近のビデオカードは円安の影響もあってか異常に高く感じるので当分は買い替えられそうにありません。

コメント

初めまして

avidemuxで、nvenc hevcエンコードしてて悩んでいたら、ここにたどり着きました。

質問したいのですが

グラボはgtx1660Superなのですが、カット編集し、nvenc hevcのvbrで5000~10000のビットレートを指定して出力すると、

変換中のビットレートを確認すると20000~70000位の、明らかに指定を超えたビットレートで出力されて、圧縮したいのに10gbをゆうに超える動画を出されてしまいます……

これってどうにかなりますでしょうか……

今少し諦めてて、固定量子化だとちゃんと動いてる感じなので、こっちで変換してますが、出来ればVBRを使いたいです。

Yahoo!知恵袋に全く同じ質問がありますね。そちらの回答を期待した方が良いと思います。